Saat bertemu dengan kekasih, setiap kita pasti ingin berlama-lama. Menatap wajahnya, bercengkerama dengan penuh gemuruh cinta, dan enggan berpisah, walau hanya sebentar saja.

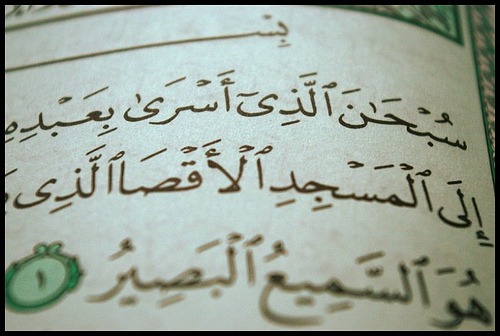

Isra’ Mi’raj adalah perjalanan cinta. Pertemuan antara seorang hamba yang paling mulia di antara semua makhluk-Nya dengan Allah, sang kekasih sekaligus penciptanya. Bukankah gelar manusia sebagai hamba Allah adalah atribut terbaik di antara sekian atribut lainnya? Bukankah ibadah kita selama di dunia ini tidak lain bertujuan untuk meraih ridha dan bertemu secara langsung dengan wajah-Nya?

Isra’ Mi’raj adalah perjalanan spiritual yang agung dalam kehidupan Nabi. Peristiwa ini berlangsung di tengah kedukaan baginda Nabi yang ditinggal sayyidah Khadijah, istri tercintanya, yang memercayainya di kala sebagian besar masyarakat mendustakannya, memberikan kekayaan dan mengorbankan segala yang dimilikinya untuk dakwah Nabi, suami tercintanya. Juga Abu Thalib, pamannya, yang memberikan perlindungan keselamatan bagi Nabi atas ancaman bertubi-tubi yang datang dari masyarakat Quraisy ketika itu. Kepergian sang paman ini sekaligus menerbitkan rasa percaya diri di kalangan kafir Quraisy untuk melancarkan serangan yang lebih kejam dari sebelumnya. Semua ini menggoreskan rasa perih dan kedukaan yang mendalam dalam diri Nabi. Inilah tahun-tahun penuh kesedihan dalam kehidupan Nabi Muhammad.

Namun demikian, Isra’ Mi’raj bukan sekadar hiburan kepada Nabi atas kepedihan yang dialaminya itu. Peristiwa ini tidak lain adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Tujuan utama Isra’ Mi’raj, sebagaimana ditulis Prof. Quraish Shihab, adalah untuk menunjukkan kepada Nabi bukti-bukti kebesaran-Nya untuk mengantarkan Nabi kepada tingkat tertinggi dari keyakinan. Tidak hanya percaya bahwa Allah, malaikat, surga, dan neraka itu ada, tetapi lebih dari itu, Nabi menyaksikan semua itu secara langsung. Beliau benar-benar menyaksikan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi, dalam peristiwa Isra’ Mi’raj ini Nabi Muhammad telah sampai pada keyakinian tertingginya (haqul yaqin). Beliau bahkan “melihat”, misalnya, bergunjing bukan sekadar melontarkan ucapan buruk kepada liyan, tetapi ia adalah memakan daging saudara yang telah wafat. Mamakan harta anak yatim secara batil tidak hanya menggunakannya secara tidak sah, tetapi adalah memakan api yang menyala-nyala di dalam perut (Shihab, 2014: 448-450). Nabi tidak hanya melihat secara lahiriyah, tetapi juga substansi dari segala sesuatu. Inilah perjalanan spiritual itu dan puncak dari keyakinan seorang hamba.

Bukan tempatnya di sini untuk menyuguhkan perbedaan pendapat di kalangan sejarawan dan ulama tentang waktu Isra’ Mi’raj dan pertanyaan yang terus diulang selama berabad-abad tentang apakah peristiwa tersebut meliputi jasad dan ruh Nabi atau hanya ruhnya saja. Ya, dalam kehidupan di era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini mudah saja bagi kita untuk menyimak perdebatan ini. Kita juga tidak selayaknya bertungkus lumus dengan masalah-masalah klasik semacam itu. Alangkah lebih baiknya kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini.

Spirit Kenabian dalam Keseharian

Dalam tradisi sufi, pengalaman Isra’ Mi’raj dimana Nabi bertemu dengan Allah secara langsung, merupakan puncak tertinggi pencapaian spiritual. Pertemuan dan komunikasi Nabi dengan Allah mengandung makna cinta. siapa yang tidak ingin bertemu dengan-Nya? Dialah kerinduan yang sejati.

Allah menerima kedatangannya bekali-kali untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan sembahyang agar Nabi merasakan nikmatnya pertemuan dan pentingnya shalat dalam kehidupan umatnya.

Sungguh, seandainya kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah, apakah kita ingin kembali ke dunia ini?

Muhammad Iqbal, seorang filsuf Muslim asal benua India, mengutip pernyataan seorang sufi India Abdul Quddus Gangohi mengatakan: “Nabi Muhammad naik ke langit tertinggi dan kembali ke dunia. Demi Allah aku bersumpah, sekiranya aku seperti dia, tentu aku tidak akan mau kembali” (Schimmel, 2019: 234).

Pernyataan ini, sebagaimana ditulis Annemarie Schimmel dalam bukunya Muhammad adalah Utusan Allah, secara tegas menunjukkan perbedaan antara Nabi dan kaum sufi mengenai pengalaman ilahiah dan konsekuensinya terhadap hubungannya dengan dunia dan para penghuninya. Pengalaman spiritual Nabi dalam Isra’ Mi’raj tidak menjadikan Nabi menjadi seorang mistikus yang hanya ingin berlama-lama “bermanunggal” dengan sang pencipta, melainkan menjadi pijakan untuk menuntun umat dan memperbaiki masyarakatnya. Pengalaman spiritual yang tidak hanya semakin membuatnya berlama-lama bersama-Nya pada malam hari, tetapi juga berlaga di medan perang, bersiasat mengambil kebijakan, bermusyawarah, dan membangun peradaban baru setelah berhijrah ke Madinah.

Setiap manusia tentunya memiliki pengalaman dan perjalanan spiritualnya masing-masing. Bukankah manusia adalah makhluk spiritual? Selalu mencari dan merindukan Tuhan bahkan sejak masih di alam rahim. Bukankah manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna karena faktor spiritualitasnya ini? Semakin baik spiritualitas seseorang maka akan tercermin dalam dirinya sifat-sifat Tuhan, yang welas asih, adil, dan sifat-sifat lainnya.

Nabi Muhammad, melalui perjalanan Isra’ Mi’raj-nya, menjadi teladan tentang bagaimana spiritualitas yang dibangun di atas pondasi cinta kepada Tuhan berdampak signifikan pada diri Nabi, tidak hanya pada hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal kepada sesama makhluk Tuhan. Menjadi pondasi baginya untuk melakukan transformasi masyarakat dari gelapnya langit kejahiliahan menuju fajar Islam yang benderang. Semoga kita bisa meneladaninya!