Sebagai presiden di masa transisi, Gus Dur memiliki tugas yang amat berat. Ia harus memenuhi tuntutan reformasi yang ingin diadakannya penuntutan dan pembersihan rezim lama. Celakanya, anasir Orde Baru begitu menggurita di segala sendi kehidupan.

Dengan kata lain, kekuatan Orde Baru masih teramat kuat. Sedangkan, konsolidasi kekuatan baru belum mencapai titik temu. Akibatnya, posisi Gus Dur menjadi sulit, karena Gus Dur tak memiliki modal politik yang cukup kuat. Gus Dur terpilih karena adanya koalisi Poros Tengah yang digagas Amien Rais dan Partai Golkar.

Kenapa mereka mendukung Gus Dur? Mereka berpikir akan dengan mudah menyetir Gus Dur. Poros Tengah punya kepentingan membawa semangat sektarian Islam, yang sebagian faksi kecewa dengan dicopotnya Habibie sebagai presiden. Sebab, Habibie dianggap sebagai representasi Islam karena keterlibatannya sebagai Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Sedangkan Partai Golkar mendukung Gus Dur karena tak punya pilihan lain. Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mereka punya perselisihan sejarah yang terjadi selama Soeharto berkuasa. Jika maju sendiri mencalonkan diri sebagai presiden, Golkar tak berani karena elemen reformasi ingin membubarkan Golkar. Maka, dengan hanya mendukung Gus Dur, mereka berharap.

Namun pada kenyataannya, jauh panggang dari api. Gus Dur tak bisa diajak kompromi. Di awal penyusunan kabinet, misalnya, Amien Rais meminta Menteri Keuangan harus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan orangnya adalah Fuad Bawazier. Akan tetapi, Gus Dur menolaknya.

Titik kulminasi kegeraman partai koalisi saat Jusuf Kalla (JK) dan Laksamana Sukardi dipecat. Keduanya dituduh melakukan Korupsi Kolisi dan Nepotisme (KKN), tapi Gus Dur menolak merinci pernyataannya. Isu ini direspons cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua kekuatan yang dulu sempat berselisih menjadi satu; Golkar dan PDIP.

Dalam dokumen yang ditemukan, terdapat notulensi rapat di rumah Arifin Panigoro pada 22 Juni 2000 yang ditulis oleh Priyo Budi Santoso kepada Akbar Tandjung. Priyo mengakui 70-80 persen di dalam catatan itu adalah idenya, tapi menolak mengakui bahwa ia yang menulis.

Fakhruddin, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengakui ada beberapa pertemuan rapat penjatuhan Gus Dur di rumah Arifin Panigoro dan Fakhruddin pun terlibat dalam beberapa rapat. Noviantika Nasution, Bendahara PDIP pun mengakui ada banyak rapat dan ia mengaku tahu rapat yang terjadi di rumah Arifin.

Golkar memainkan peran sentral, karena bukan hanya jumlah kursi di DPR yang sangat besar, melainkan juga koneksi ke jejaring mahasiswa. Sebab, dalam sejarah pelengseran kekuasaan dibutuhkan kekuatan parlementer dan ekstra parlementer.

Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar merupakan aktivis senior HMI yang memiliki pengaruh kuat. Sedangkan, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) adalah Fuad Bawazier. Koneksi eks-Orde Baru dan HMI memiliki peran penting dalam rencana dan strategi penjatuhan Gus Dur.

Hal itu diakui oleh M. Fakhruddin, menurutnya isu yang diusung beragam. Mulai dari Gus Dur tak berpihak kepada kelompok Islam dan isu Buloggate serta Bruneigate. Akan tetapi, dua isu terakhir merupakan senjata paling ampuh.

Moral Gus Dur sebagai seorang presiden dan ulama—yang dianggap sakral di Indonesia— melakukan tindakan korupsi, disaat ia ingin melakukan pembersihan korupsi yang melibatkan kelompok lama.

Publik dibuat menjadi tidak percaya oleh Gus Dur, orang yang memainkan peran untuk melakukan demoralisasi kepada Gus Dur, berdasarkan dokumen tersebut adalah Amien Rais. Pada Oktober 2000, Amien merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa dirinya menyesal telah mendukung Gus Dur dan ingin Gus Dur mundur.

Bukannya takut, Gus Dur justru malah tertantang melanjutkan “duel” ini. Mantan Ketua Kelompok Kerja Forum Demokrasi ini justru ingin langsung mengadili kekuatan eks-Orde Baru. Tak tangggung-tanggung, Gus Dur tak hanya menyeret kroni Soeharto seperti Ginanjar Kartasismita ke pengadilan, tapi juga mengadili Soeharto dan juga anaknya: Tutut dan Tommy.

Reaksi semakin besar, akibatnya tak hanya politikus sipil yang marah, tapi juga militer. Sebab, Gus Dur ingin melakukan reformasi di bidang militer yang masih sangat Orde Baru. Hal yang mengerikan dalam dokumen rencana militer untuk menjatuhkan Gus Dur termaktub dalam buku biografi Djaja Suparman.

Di buku itu ia memang menolak mentah-mentah, tetapi ketika rencana dan peristiwa yang terjadi pada saat itu sangat cocok. Salah satunya adalah melakukan pemboman di beberapa tempat seperti di Kedubes Malaysia, Filipina, Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan yang paling besar adalah bom natal 2000. Semua ditujukan agar masyarakat menganggap Gus Dur tak bisa menjaga keamanan negara.

Dengan akumulasi perlawanan ini, Gus Dur dipaksa harus menyerah. Sayangnya Gus Dur tak menyerah, ia justru membuat dekrit sebagai upaya perlawanan terakhirnya—yang sebenarnya saya yakin ia sudah tahu akan kalah. Poin dekrit kontroversi adalah pembubaran parlemen. Pembaca dekrit tersebut, Yahya Staquf meyakini bahwa poin pembubaran parlemen merupakan ide Gus Dur sendiri. Meski teman-teman Gus Dur di Forum Demokrasi yang dituduh sebagai pembisik menolak poin tersebut.

***

Setelah 18 tahun Gus Dur dilengserkan dengan cara seolah-olah konstitusional, aktor dan konfigurasi politik Indonesia hari ini masih sama. Ini membuktikan betapa kuatnya kekuatan oligarki Orde Baru mencengkram.

Gus Dur membuktikan bahwa politik tanpa kompromi dengan niat yang tulus membersihkan ‘virus’ oligarki Orde Baru sebenarnya sangat bisa dilakukan. Gus Dur ingin membuat sejarah dan peradaban bahwa politik tanpa transaksi dapat dilakukan. Prasyaratnya adalah kemauan, kesiapan, dan keberanian. Gus Dur memiliki itu, hanya saja Gus Dur kekurangan salah satu syarat yakni konsolidasi kekuatan baru belum terbentuk dengan kuat.

Syarat itu mutlak diperlukan dalam politik, tanpa hal itu seberapa besar pun niat baik untuk membersihkan oligarki, akan malah justru terseret dalam lingkaran tersebut. Sebab, Orde Baru bukan hanya manusianya, melainkan juga cara pikir dan perilaku yang tidak demokratis.

Kita tak mau bila demokrasi di Indonesia hanya bersifat teknis dan juga transaksional. Gus Dur dalam usahanya mendemokratisasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai subjek yang berdaulat. Bukan seperti yang selama ini masih terjadi, yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Rakyat hanya diakui dan dibutuhkan ketika pemilu berlangsung dan banyak transaksi di belakangnya. Sungguh tak memanusiakan dan juga sebuah peradaban politik yang dangkal.

Dari Gus Dur, kita belajar tentang konsistensi sikap. Ketika masih di luar kekuasaan, ia terus membentuk, memperjuangkan, dan merawat idealismenya—terutama tentang demokrasi— dan ketika berada di dalam kekuasan, Gus Dur memperjuangkan idealismenya agar dapat terwujud.

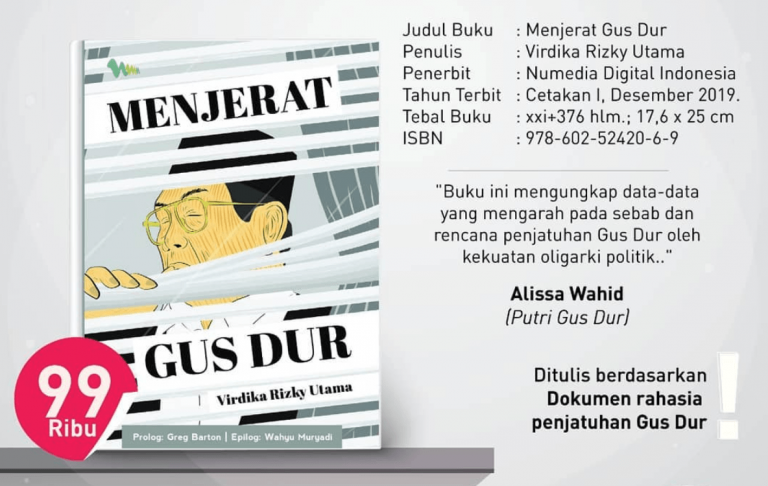

Buku ini ditulis, seperti yang dikemukakan Alissa Wahid, bukan untuk melakukan pembalasan dendam, melainkan sebagai pelajaran agar kita tak selalu diwarisi awan gelap masa lalu dan catatan sejarah harus diluruskan. Sebab, tanpa membaca dan mengungkap sejarah, masa depan hanya spekulasi keinginan dan angan-angan.