Sebuah pemikiran dibentuk oleh pendekatan. Dan pendekatan juga ditentukan oleh habitus intelektual yang melingkunginya. Seorang berpikir modernis, karena lingkungan yang ia pilih modernis. Mungkin ia mendapatkan keuntungan lebih dari lingkungan itu. Demikian pula seseorang menjadi tradisionalis, karena lingkungannya tradisional. Ada makna ia reguk di lingkungan tersebut.

Sebuah pendekatan akan lebih berhasil merumuskan sesuatu, disebabkan keunggulan pendekatan itu. Apalagi jika objek kajiannya bersifat keagamaan dan Ilahiah, maka pendekatan “dari dalam agama” lah yang lebih tepat. Bukan pendekatan dari luar yang mengandung bias paradigmatik.

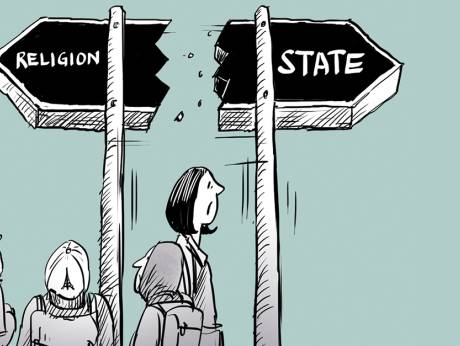

Persoalan inilah yang menghinggapi diskursus Islam (tauhid) dan sekularisme. Ada dua contoh pemikiran yang mewakili dua habitus intelektual, yakni pemikiran Prof. KH Yudian Wahyudi yang tradisionalis. Ia kini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), setelah sebelumnya menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga. Dan pemikiran Prof. Nurcholis Madjid atau Cak Nur (1939-2005) yang neo-modernis. Keunggulan dan kelemahan pendekatan mereka, ternyata memang ditentukan oleh lingkungan epistemiknya.

Konsekuensi yang Berbeda

Sama-sama mengkaji tauhid, dua pemikir Islam ini memiliki pemikiran berbeda. Bagi Yudian, tauhid adalah proses mengintegrasikan (menyatukan, mengesakan) tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam tiga macam ayat.

Pertama, ayat Qur’aniyah yang memuat hukum-hukum teologis, termaktub di dalam al-Qur’an dan hadist. Kedua, ayat Kauniyah berisi hukum alam di dalam semesta (komos). Ketiga, ayat Insaniyah berisi hukum kemanusiaan di dalam diri manusia (kosmis). Bertauhid ialah keberhasilan Muslim menyatukan kehendak Tuhan secara teologis, dengan hukum-hukum-Nya yang bertebaran di muka bumi dan di dalam diri manusia (Wahyudi, 2020: 162-164).

Dengan demikian, tauhid ialah proses “menurunkan” Tuhan ke bumi, serta “menaikkan” manusia agar selaras dengan titah-Nya. Ini berarti, Tuhan beserta hukum (syariah)-Nya eksis, diterapkan ke dalam hidup duniawi dan dipraktikkan di keseharian manusia, dari soal sepele hingga proses bernegara.

Sementara itu menurut Cak Nur, tauhid adalah prinsip teologis bagi proses desakralisasi. Dalam hal ini, Cak Nur memaknai kalimat Laa Ilaaha Illallah menjadi “Tiada tuhan selain Tuhan”. Artinya, tidak ada sesuatu yang layak dituhankan, selain Tuhan Allah SWT. Ini artinya, hal-hal selain Tuhan tidak boleh disucikan. Lebih spesifik lagi, hal-hal duniawi yang bukan urusan ketuhanan, tidak boleh dianggap sebagai bagian dari urusan Tuhan (agama).

Maka bagi Cak Nur, tauhid berkonsekuensi terhadap desakralisasi atau sekularisasi dunia-kehidupan. Dan menurut Pembaharu Islam ini, proses sekularisasi tersebut untuk pertama kali justru dilakukan oleh Nabi Muhammad di awal pembangunan Islam. Sejak di Mekkah, tauhid telah melakukan “devaluasi radikal” dengan merontokkan semua klaim kesucian dari berhala dan tatanan sosial feodal. Sejak Islam hadir, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak berhala, tidak pula tuan-tuan petinggi Quraisy.

Proses “devaluasi radikal” inilah yang mengantarkan Nabi berhasil membangun Masyarakat Madinah, yang menurut Robert N. Bellah merupakan “negara kota” modern yang menerapkan egalitarianisme dan demokrasi. Ini semua karena tauhid yang telah mendorong sekularisasi tersebut (Madjid, 1993: 258-259).

Pertanyaannya, betulkah tauhid merupakan prinsip teologis bagi sekularisasi? Lalu mengapa Cak Nur sendiri membedakan antara sekularisasi (sosiologis) dengan sekularisme (filosofis)? Mengapa pula Cak Nur lalu menegaskan bahwa Islam menolak sekularisme, padahal tauhid, menurutnya, merupakan prinsip dasar sekularisasi? Inilah ambiguitas pemikiran Cak Nur yang disebabkan oleh bias paradigmatik dari idealisme modernitas dan modernisasi yang ia anut. Lalu bagaimana pemikiran Yudian menanggapi hal ini?

Hukum Keseimbangan Islam

Sebagai pengusung wacana maqashid al-syari’ah, Yudian Wahyudi mendasarkan pemikirannya dari tradisi filsafat hukum Islam (ushul fiqh). Di dalam tradisi ini, dualisme agama dan dunia serta Tuhan dan manusia, sebagaimana dianut sekularisme; tidak terjadi di dalam Islam. Sebagai agama yang manusiawi, Islam menegaskan kerahmatannya justru untuk manusia beserta kehidupan duniawinya.

Hal ini, menurut Yudian, terlihat di dalam beberapa hal. Pertama, prioritas penerapan syariah yang bertujuan melindungi lima hal mendasar (dlaruriyat) di dalam hidup manusia, yakni agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Inilah hal-hal dlaruriyat yang harus dilindungi dan menjadi tujuan syariah Islam. Untuk melindungi hak-hak dlaruriyat ini, dibutuhkan unsur-unsur hajiyat (kebutuhan) yang mendukung terpenuhinya hak tersebut. Misal, untuk melindungi agama dibutuhkan pendirian masjid. Untuk melindungi nyawa dibutuhkan kedokteran dan rumah sakit. Maka, jika perlindungan dlaruriyat merupakan perintah Ilahiah, pembuatan unsur hajiyat bisa bersifat duniawi, sekular.

Dalam unsur hajiyat ini terdapat pula dimensi tahsiniyat (ornamental) yang memperindah pengamalan hal-hal dlaruriyat. Misalnya, masjid yang dibutuhkan untuk sholat bisa berbentuk kubah seperti di Arab, namun juga boleh beratapkan Meru seperti di Jawa. Islam dan syariah memberi keluasan untuk umat Muslim berkreativitas melalui lokalitasnya (Wahyudi, 2019: 26-28).

Kedua, ketiga prioritas penerapan syariah tersebut dilandasi oleh apa yang Yudian sebut sebagai “hukum kepasangan” Islam. Hukum kepasangan ini merupakan hukum keseimbangan (keadilan) yang merupakan karakter utama dari hukum Tuhan. Dari hukum kepasangan ini, kita menemukan bahwa hukum Islam itu bersifat Ilahiah namun manusiawi atau duniawi (wad’i) sekaligus. Absolut namun relatif sekaligus. Universal namun lokal sekaligus. Abadi namun temporal sekaligus. Harfiah namun maknawiah sekaligus (Wahyudi, 2020: 86-87).

Seperti contoh masjid di atas. Perintah sholat bersifat Ilahiah. Tetapi bukankah perintah itu untuk manusia dan dilaksanakan oleh manusia? Inilah kepasangan antara Tuhan dan manusia. Masjid yang didirikan juga bersifat lokal, sehingga sholatnya universal, namun tempat sholatnya selalu lokal. Ini berarti, pembangunan masjid yang membutuhkan “teknik duniawi” sangat diakomodir oleh Islam. Bukankah di dalam penarikan hukum (istinbat al-hukm) terdapat metode analogi (qiyas) yang menggunakan rasionalitas? Bukankah tradisi (‘urf) dan prinsip kemaslahatan manusia (al-mashalah) juga dijadikan sumber bagi perumusan hukum Islam? Lalu dimana letak pertentangan antara Tuhan dan manusia, agama dan dunia itu? Begitulah kira-kira pertanyaan Kiai Yudian, dalam menanggapi dualisme Islam dan sekularisme.

Prinsip Perbandingan

Oleh karena itu, perbandingan pemikiran tauhid dan sekularisme antara kedua tokoh ini bisa ditarik dalam beberapa simpulan. Pertama, melalui ushul fiqh, Yudian berhasil mempraksiskan tauhid ke dalam penerapan syariah. Dalam kaitan ini, karena menggunakan pendekatan maqashid al-syari’ah, maka penerapan tersebut bersifat humanistik.

Inilah yang dimaksud Yudian, bahwa bertauhid ialah membumikan hukum teologis (syar’i) ke dalam hukum alam dan hukum kemanusiaan. Dua hukum terakhir ini juga ditemukan oleh modernitas (yang dipuja Cak Nur). Dan menurut Yudian, hukum alam-kemanusiaan yang ditemukan oleh modernitas ini juga merupakan hukum Tuhan. Dengan demikian, hukum Tuhan dan kehidupan duniawi manusia bersifat selaras, tidak bertentangan. Dalam hal ini Yudian terinspirasi dari gagasan Hasan Hanafi tentang “sekularitas syariah” sebagaimana ia tulis dalam buku, Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy (2007).

Kedua, karena murni menggunakan kalam dengan asupan teori-teori modernisasi, Cak Nur justru menjadikan tauhid sebagai prinsip dasar bagi sekularisasi. Dengan tauhid, umat Muslim harus mensekularkan kehidupan duniawi, terutama sistem politiknya. Maka kata Cak Nur, “Islam Yes, Partai Politik No!”

Kesilapan pandangan ini disebabkan oleh ketiadaan diskursus dan metode hukum Islam di dalam pemikiran Cak Nur. Dalam kaitan ini, Cak Nur hanya berbicara akidah, minus syariah. Padahal ranah praksis dari tauhid adalah syariah Islam, bukan sistem sosial-politik modern yang dibangun melalui sekularisasi itu. Kesilapan ini juga dimaklumi karena syariah Islam itu pula yang “menjadi momok” bagi kaum modernis. Maka yang dimaksud sebagai sekularisasi sejatinya adalah sistem politik tanpa syariah.

Inilah kelemahan dari sebuah pendekatan yang dibentuk oleh habitus intelektual. Dalam hal ini Yudian, yang lahir dari habitus tradisionalisme Islam patut bersyukur karena memiliki kekayaan metodologis, sehingga tidak terjebak pada bias paradigmatik seperti dialami oleh Cak Nur. Wallahu a’lam