Puasa adalah satu hal, dan Ramadhan merupakan hal lain. Yang pertama berarti ritual, sementara yang kedua lebih menunjukkan momentum. Orang bisa berpuasa kapanpun ia mau, entah untuk alasan kesehatan, ketuhanan, atau sekadar memenuhi tuntutan sosial.

Walakin tidak untuk Ramadhan. Momentum ini datang hanya sekali dalam setahun. Dan, seperti kebanyakan momentum, ia juga tidak selalu menggaransi akan kembali dengan kondisi serupa pada tahun berikutnya.

Maka, puasa di bulan Ramadhan ini menjadi krusial buat umat Muslim. Orang bisa merengkuh dua keutamaan sekaligus: pahala ritual dan ganjaran momentum.

Yang menarik, momentum Ramadhan di Indonesia bukan saja milik mereka yang berpuasa. Orang yang tetap makan dan minum di siang harinya pun ikut merayakan dengan caranya sendiri. Ini bukan sekadar fenomena toleransi sosial, tapi juga penanda bahwa Ramadhan telah menjadi bagian integral dari denyut budaya kita.

Contohnya adalah takjil. Kudapan ringan menjelang iftar ini bukan hanya menjawab keresahan perut dan tenggorokan mereka yang seharian berpuasa, tetapi juga menjadi daya tarik lintas iman.

Di beberapa tempat di Indonesia, misalnya, ada fenomena berburu takjil atau lebih beradrenalin disebut “war-takjil”, baik yang bersifat tidak berbayar atau bahkan yang dijual di pasar-pasar Ramadhan di waktu senja. Apapun itu, Ramadhan bisa berarti bulan untuk mendapat cuan.

Maka wajar jika bagi sebagian orang, Ramadhan lebih terasa seperti festival, di samping juga bulan penuh ibadah dan pengampunan. Festival ini, tentu saja, tak bisa lepas dari geliat ekonomi yang tampak produktif. Pasar Ramadhan yang digelar di banyak sudut kota, umpamanya, menunjukkan betapa eratnya elan vital antara peribadatan dan aspek ekonomi dalam tradisi masyarakat kita. Ini jelas merupakan hal positif karena memompa denyut nadi ekonomi mikro.

Lebih dari itu, masih ada arena lain yang tak kalah menarik untuk segera disadari betapa flamboyannya kebudayaan mutakhir dalam merayakan momentum Ramadhan. Dan, mal adalah satu contoh terbaik untuk menjelaskan hubungan romantik antara kesalehan individu dengan konsumerisme gaya baru ala sekularisme Barat.

“The mall has been seen as a symbol of ‘American culture’ and, closely related, as a signifier of the assumed homogenization of culture – a carrier of spatio-cultural sameness,” begitu ujar Kroes (1996) dalam buku If You’ve Seen One, You’ve Seen the Mall: Europeans and American Mass Culture.

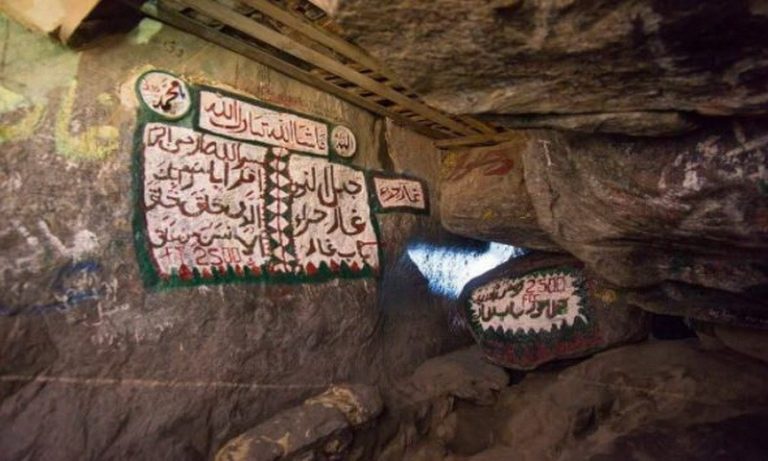

Di Yogyakarta, misalnya, nyaris semua pusat perbelanjaan bertransformasi menjadi panggung spektakuler saban menjelang, ketika, dan pasca Ramadhan atau Lebaran. Lihat saja betapa megahnya kubah masjid plastik, ornamen ketupat raksasa, hingga kaligrafi imitasi atau papan iklan yang diketik dengan font Arab(ic). Itu semua seolah berbondong-saing merebut atensi publik.

Juga, di dalam ruang-ruang ber-AC yang sangat cozy itu Ramadhan menghamparkan tontonan (spectacle) budaya konsumsi sebagaimana Natal di negara-negara mayoritas Kristen, atau Imlek di komunitas Tionghoa.

Mal, pada gilirannya, menjadi semacam fenomena heterotopia (meminjam istilah Michel Foucault). Ia tak lebih dari ruang ambivalen: antara nyata dan imajiner. Di satu sisi, mal menawarkan pengalaman religius melalui dekorasi, lanskap visual, dan lantunan lagu-lagu bernuansa Islami.

Kendati begitu, mal di sisi lain juga merupakan altar konsumerisme tempat puasa dikuduskan dan diskon dirayakan. Slogan setamsil “Bersihkan Hatimu dengan Membeli… bla bla bla…”, misalnya, adalah bentuk paling vulgar dari bagaimana ritual spiritual diterjemahkan ke dalam bahasa masyarakat konsumtif.

Yang menarik, pengunjung mal rupanya tidak benar-benar naif. Leonie Schmidt (2017), dalam penelitian (close reading) di beberapa mal di Yogyakarta, menyebut banyak di antara mereka yang justru sadar akan paradoks ini. Beberapa pengunjung bahkan dengan sangat sadar menolak tunduk terhadap bujuk rayu papan bertajuk “beli satu dapat dua atau tiga”.

“Para pengunjung tahu betul bahwa Ramadhan di mal lebih sering menjadi arena pamer ketimbang ruang tafakur,” sindir Leonie dalam buku Islamic Modernity in Southeast Asia: Exploring Indonesia Popular and Visual Culture.

Tapi bukankah di situlah letak daya pikatnya?

Mal pada dasarnya menawarkan fantasi tentang siapa kita, atau mungkin siapa yang kita bayangkan bisa menjadi apa. Misalnya, dengan kombinasi pencahayaan yang diatur sedemikian rupa, lalu disponsori oleh kumandang musik religi tanpa jeda iklan, dan bejibun deretan kilauan etalase, keberadaan mal seolah membangun atmosfer Islami yang artifisial, namun juga sekaligus menggoda daya beli masyarakat kelas menengah (Muslim) yang sedang meningkat dalam dua dekade terakhir.

Konsekuensinya, mal menjadi semacam politik ruang simbolik di mana agama, kapitalisme, dan hasrat sosial bertemu dalam satu panggung: tampil Islami sekaligus modern. Orang datang ke mal bukan hanya untuk membeli barang atau mengonsumsi ruang, tetapi juga agar “dilihat” sebagai bagian dari kelas sosial tertentu. Di dalam mal, orang tidak hanya belanja, tetapi juga membentuk citra dirinya.

Di titik ini, mal sesungguhnya tidak benar-benar berwatak religius, kendati atmosfer yang diciptakannya lebih dari cukup untuk menghasut pengunjungnya: bahwa dengan berbelanja pun kamu bisa menjadi bagian dari mereka yang merayakan bulan Ramadhan.

Pada akhirnya, ruang-ruang seperti mal adalah representasi dari bagaimana Islam modern menegosiasikan dirinya di ruang publik. Ia hadir secara subtil, lebih sebagai suasana ketimbang aktivitas ritual. Contohnya, jika pernah mengunjungi mal seperti Galeria, Pakuwon, Ambarukmo wa akhwatuha di Yogyakarta, kamu akan mendapati ruang ibadah yang bahkan tersembunyi di sudut-sudut yang nyaris tak terlihat. Islam, dalam bentuk ini, lebih sebagai gaya hidup ketimbang seperangkat nilai adiluhung. Dan, justru di sanalah letak kekuatan Ramadhan sebagai momen heterotopik: ia memperbesar sekaligus memburamkan batas antara kesalehan dan konsumerisme.

Tentu, mudah untuk meromantisasi Ramadhan sebagai momentum spiritual yang kini telah berbaur dengan kapitalisme gaya baru. Tapi narasi itu rasanya terlalu sederhana.

Yang terjadi di mal selama Ramadhan belakangan ini tampaknya bukan sekadar pergeseran dari kesalehan menuju kemewahan. Sebaliknya, ini adalah ruang negosiasi yang kompleks. Mal menjadi tempat orang berpuasa, berbuka, berbelanja, sekaligus menyadari bahwa ada sesuatu yang paradoks di tengah keriuhan itu.

Bulan Ramadhan, dengan demikian, bukan hanya tentang bertahan diri di tengah gempuran rasa lapar dan dahaga, tetapi juga soal menahan diri dari jebakan euforia konsumsi (atau justru menyerah dengan penuh kesadaran).

Wa ba’du, bagi sebagian orang mungkin ada ironi tentang bagaimana Ramadhan dirayakan di pusat-pusat perbelanjaan. Tapi bukankah ironi semacam itu justru membuat Ramadhan terasa lebih manusiawi?

Dan, di antara segala parade diskon serta selfie ngabuburit, ada upaya yang diam-diam berusaha menjaga kewarasan publik: bahwa di tengah tontonan realitas konsumerisme, masih ada sedikit ruang bagi kesadaran asketis di lubuk hati. Ia pun senantiasa berdendang bahwa “kehidupan memang dihadapkan banyak keinginan. Keinginan tak ubahnya ujian. Kredit cicilan dan hutang tanpa ada urgensi. Kaji ulang dan dipikir lagi.” Begitu wedar Band Sukatani lewat lagunya yang belum masuk radar polisi.