Mengimajinasikan Madura sebagai salah satu wilayah yang turut dihuni oleh kelompok-kelompok non-konformis bak Kristen adalah hal yang sulit dipercaya. Kesulitan itu dapat dimaklumi mengingat Madura sendiri sering dialegorikan sebagai pusat Muslim, atau lebih tepatnya kelompok Muslim yang tegak lurus dengan manhaj Nahdlatul Ulama’ (NU).

Namun demikian, candaan itu tidak boleh suluh dan terus menerus dianggap normal. Pada momentum tertentu, candaan tersebut dapat berefek pada masalah serius yang memungkinkan adanya eksklusi antar masyarakat; bahwa identitas masyarakat Madura secara terbatas hanya diperuntukkan bagi warga nahdiyyīn (sapaan akrab pengikut NU), tidak untuk kelompok-kelompok Islam lain, apalagi Kristen.

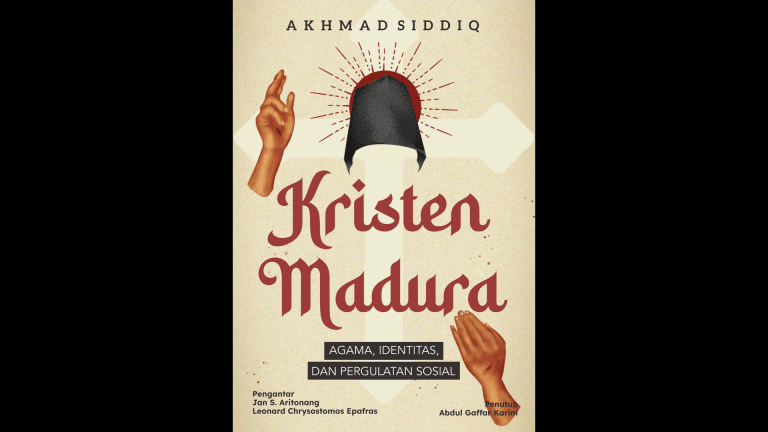

Candaan-candaan tidak lucu itulah yang coba dihempaskan Akhmad Siddiq — dosen jurusan Studi Agama-Agama, UIN Sunan Ampel Surabaya — lewat karyanya yang berisi lima sub-pembahasan ini. Buku ini menunjukkan bahwa Madura tidaklah monolitik dan eksklusif hanya untuk muslim saja. Lebih daripada itu, buku ini juga menyajikan data-data historis yang menunjukkan bahwa populasi umat kristiani di pulau garam juga ada dan turut eksis bersama-sama dengan kelompok muslim.

Kristen yang Terlupakan

Siddiq mengawali bahasannya dengan memberikan tiga alasan krusial mengapa ia menganggap penting melihat pergumulan umat kristiani di tanah Madura. Pertama, ia mendapat fakta bahwa pendiri Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) bernama Paulus Tosari terdeteksi memiliki ikatan genealogis sebagai keturunan Madura. Kedua, di Sumber Pakem Jember, Siddiq mendeteksi adanya komunitas Madura yang sejak tahun 1880-an telah menganut agama Kristen. Sementara alasan terakhir ialah berkaitan dengan adanya terjemahan Injil dalam format bahasa Madura. Terjemahan itu, sebagaimana ditegaskan Siddiq, telah tersedia sejak 1994 atau dua puluh tahun lebih awal dibanding terjemahan al-Qur’an berbahasa Madura (27).

Fakta-fakta historis yang disajikan Siddiq itu hendak memberitahu kita bahwa keberadaan komunitas Kristen Madura tidaklah sesimplistis yang dipahami awam. Di bumi Madura, umat kristiani juga punya pendasaran sejarah yang kuat dan kompleks, sama kuatnya seperti yang dimiliki komunitas muslim. Hanya saja keberadaan mereka memang tidak semoncer dan seberuntung muslim. Jika melihat studi tentang kemaduraan, keberadaan umat kristiani memang tampak absen dan jarang disorot. Bahkan, duet sosiolog ahli Madura sekaliber Huub de Jonge dan Kuntowijoyo, tak banyak berbicara soal Kristen.

Absennya kajian historis soal eksistensi Kristen di Madura tidak hanya berkaitan dengan kecendurangan untuk menjadikan Islam sebagai fokus studi. Lebih daripada itu, Siddiq mengaksentuasikan bahwa Islam juga memiliki konsekuensi epestimik bagi orang-orang Madura, khususnya dalam memandang ilmu pengetahuan. Pemahaman orang Madura terhadap Islam, dalam banyak hal seringkali terkontrol, terawasi, dan terjejali oleh doktrin-doktrin keagamaan yang berpusat di lingkungan pondok pesantren.

Beberapa santri kerap menilai ilmu umum (al-‘ulūm al-‘ammah) tidak berdampak signifikan untuk kehidupan akhirat. Sebagai gantinya, mereka lebih memprioritaskan ilmu-ilmu Islam (al-‘ulūm al-‘Islāmiyyah). Klasifikasi dikotomis inilah yang dimaksud Siddiq dapat memengaruhi cara masyarakat Madura dalam melihat relasi Islam dan Kristen yang serba hitam-putih.

Konstruk Identitas Kemaduraan

Pada bab kedua, Siddiq mencoba untuk menjelajahi bagaimana identitas kemaduraan dikonstruk. Identitas etnis Madura tidak semata dikonstruk pemahaman agama yang mengakar, melainkan juga dibentuk oleh situasi politik, sosial, dan kultur yang beragam. Misalnya identifikasi bahwa orang Madura tulen adalah Muslim tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya ajaran-ajaran Islam yang terinternalisasi secara kokoh dalam praktik budaya dan tradisi lokal masyarakat setempat (82).

Namun, penting digarisbawahi, kerekatan Madura dan Islam pada momentum tertentu dapat memunculkan streotifikasi yang problematis sekaligus fragmentatif; menjadi orang Madura berarti harus menjadi Muslim, sementara yang Kristen akan dianggap sebagai kurang Madura (korang Madhuráná). Pada tahap ini, identitas ke-madura-an seseorang tidak hanya ditentukan apakah dia berasal dari Madura atau tidak, melainkan juga bergantung pada keislaman yang bertendensi superior; tanpa menjadi Muslim, si paling Madura, akan menilai non-Muslim (seperti Umat Kristiani) sebagai etnis non-Madura.

Padahal keberadaan komunitas Kristen seperti dijelaskan Siddiq pada bagian ketiga, juga memiliki akar historis yang panjang. Berdasarkan temuannya, ia menyebut bahwa Kristen sukses menapakkan kakinya di Madura bersamaan dengan berhasilnya kolonialisme Belanda dalam mengooptasi pulau ini, yaitu pada abad ke-18 (91).

Sumenep dan Bangkalan adalah kabupaten yang diidentifikasi Siddiq sebagai lokus awal berdiri tegaknya Kristen. Di dua kabupaten tersebut terdapat personel militer Belanda yang tinggal di sana. Meski pada waktu itu tidak ada laporan spesifik yang menyebut bahwa ada orang Madura asli yang menahbiskan dirinya sebagai Kristen, Siddiq menilai bahwa kehidupan perwira dan pekerja VOC setidaknya merepresentasikan awal mula bersemainya Kristen di Madura (h. 93).

Di lain pihak, keberadaan ziekentrooster (pegawai gereja) yang bertugas membimbing pelaksanaan ibadah Kristen di wilayah-wilayah jajahan Belanda, termasuk Sumenep dan Bangkalan, juga dinilai Siddiq memungkinkan adanya proses penginjilan kepada warga setempat, khususnya kepada mereka yang beretnis Tionghoa.

Selain ziekentrooster, penyebaran Kristen di tanah Madura juga tidak lepas dari kontribusi Paulus Tosari, Samuel Harthoorn, dan J.P. Esser (111-112). Paulus Tosari berkontribusi atas berdirinya GKJW yang hingga saat ini masif diikuti umat kristiani keturunan Madura. Harthoorn adalah misionaris penting yang juga pernah mengajarkan kekeristenan kepada penduduk di Pamekasan sebelum akhirnya ia juga angkat kaki berhubung istrinya dibunuh. Sementara, Esser adalah orang yang menyebarkan misi Kristen kepada orang Madura yang berdomisili di kawasan Tapal Kuda dan berjasa besar atas lahirnya terjemahan Al-Kitab dalam format bahasa Madura.

Hal lain yang juga disajikan Siddiq untuk membuktikan keberadaan komunitas Kristen Madura ialah berkaitan dengan tersebarnya gereja-gereja resmi diseluruh kabupaten yang ada di Madura; Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, terkecuali Sampang. Meski Siddiq tidak menemukan gereja resmi di Sampang, tidak berarti bahwa umat kristiani sama sekali absen. Dengan menyitir data BPS (2021), Siddiq menunjukkan sedikitnya ada 310 umat kristiani yang berdomisili di kabupaten Sampang (26).

Pemanfaatan Ruang Sempadan

Meski demikian, relasi Islam-Kristen di Madura tidak selalu mengandaikan hubungan yang dikotomis. Umat kristiani relatif sukses membangun hubungan yang harmonis di ruang-ruang sempadan (frontier); zona kontak yang memberi peluang bagi umat kristiani untuk berjumpa, berbaur, bergumul, dan berkomunikasi dengan warga setempat yang beragama Islam. Dalam ruang sempadan itulah, mereka dapat berinteraksi dan membangun hubungan sosial dalam pelbagai aspek kehidupan dengan mereka yang berbeda keimanan.

Hubungan baik pada bidang ekonomi, terutama dalam usaha tembakau, adalah contoh yang disodorkan Siddiq terkait pemanfaatan ruang sempadan orang-orang Kristen Madura (113). Sebagai pemilik modal usaha tembakau, mereka biasa berbaur dan mempekerjakan warga setempat yang beragama Islam untuk mendukung usaha yang mereka bangun, tanpa ada tendensi bahwa identitas keagamaan mereka berbeda. Keharmonisan hubungan ini tidak lain adalah potret dari pemanfaatan ruang sempadan yang didalamnya absen dari masalah-masalah keagamaan.

Ruang sempadan, sebagaimana dimaksud Mario Aposlotov dalam The Christian-Muslim Frontier: A Zone of Contact, Conflict, or Cooperation, adalah zona perjumpaan yang berfokus pada aspek budaya, politik, dan agama, bukan pada doktrin keagamaan. Namun demikian, meski netral dari motif keagamaan, tidak berarti bahwa ruang sempadan selamanya aman dari konflik. Pada momentum tertentu, terdapat kemungkinan bahwa identitas mereka menjadi rentan dan dipertanyakan. Hal ini terjadi berhubung Madura identik kuat dengan Islam; menjadi orang Madura berarti menjadi Muslim.

Dominasi Muslim itu menuntut kelihaian umat kristiani dalam menjalin hubungan dengan yang lain. Sebab, jika tidak, keberadaan mereka sangat mungkin dijadikan target tindakan yang oleh James L. Gibson disebut dengan “intoleransi politik”; sikap ketidaksiapan seseorang ataupun kelompok untuk menerima segala hal yang datang dari individu ataupun kelompok lain yang berbeda dengan identitas dirinya. Kasus pengusiran komunitas Ahmadiyah di Sampang (2012) adalah salah satu contoh kasus intoleransi politik yang dimaksud Gibson.

Pola Interaksi Muslim-Kristen

Selanjutnya, pada bab empat, kita diajak untuk mengetahui formasi bertahan yang dipakai orang Kristen dalam menghadapi gempuran identitas umat Muslim yang mendominasi. Siddiq menilai bahwa kejalin-kelindanan komunitas Kristen dengan Muslim sebagian besar dipijakkan pada persamaan identitas etnis dan keterlibatan sosial yang padu, yaitu sama-sama memiliki nenek moyang yang berasal dari Madura. Keharmonisan komunitas Kristen Madura dengan Muslim di Sumber Pakem, Jember adalah salah satu temuan terkait bagaimana relasi dua komunitas tersebut berjalan. Mereka menjalin hubungan yang tulus tanpa membawa pretensi keagamaan. Mereka sama-sama merawat tradisi kemaduraan melampaui tapal batas doktrin keagamaan yang mereka anut secara individu.

Siddiq juga mendemonstrasikan praktik beragama komunitas Kristen di Sumber Pakem yang lekat dengan nilai-nilai kemaduraan, yaitu digunakannya bahasa Madura sebagai lingua franca penyampaian khotbah dan peribadatan (120). Temuan lain yang juga tidak kalah pentingnya ialah berkaitan dengan cerita Budi, salah seorang Katolik Madura yang berdomisili di Bondowoso, yang masih mengikuti tradisi-tradisi keislaman, seperti tahlilan dan yasinan. Bahkan, sebelum memilih menjadi umat kristiani, Budi adalah seorang santri yang pernah mengenyam pendidikan di lingkungan pondok pesantren (125).

Fakta-fakta yang dibeberkan Siddiq ini kembali mempertegas bahwa umat Kristen Madura tidak selalu mengandaikan hubungan yang kaku dan dikotomis. Selalu ada ruang netral yang dimainkan kedua belah pihak untuk mendorong budaya publik yang inklusif, yang lepas dari persinggungan masalah keimanan.

Siddiq memungkasi karyanya dengan penjelasan perihal cara adaptasi yang dipakai umat kristiani dalam menjalin hubungan dengan komunitas Muslim. Siddiq menilai bahwa komunitas Kristen lebih memilih untuk tidak menjadikan agama sebagai penanda identitas dan logika utama saat berinteraksi dengan komunitas Muslim. Inilah yang dimaksud Siddiq dengan “ideologi diam”.

Cara ini dilakukan berhubung mereka menyadari posisinya sebagai kelompok yang distigmakan kurang menjadi Madura. Dalam konteks Kristen Tionghoa sebagai misal, mereka melakukan proses interaksi dengan masyarakat muslim lewat jalur perekonomian (158). Dengan “ideologi diam” itulah, mereka mampu terus hidup bersama-sama dengan komunitas muslim yang ada di sekitarnya, tanpa harus diganggu karena perbedaan agama.

Apa yang disodorkan Siddiq lewat Kristen Madura: Agama Identitas, dan Pergulatan Sosial merupakan sumbangan penting untuk memperluas studi tentang kemaduraan. Ia berani untuk menguak sekaligus mematahkan candaan tidak lucu tentang Madura; bahwa 90% orang Madura adalah muslim, sementara 10% sisanya adalah Muhammadiyah. Identitas tentang Madura bukanlah monopoli yang dikhususkan untuk umat Muslim yang NU saja, mereka yang terlahir dan memilih untuk bergabung dengan Muhammadiyah, Syiah, ataupun Kristen juga berhak untuk menyandang status dan pengakuan sebagai orang Madura.