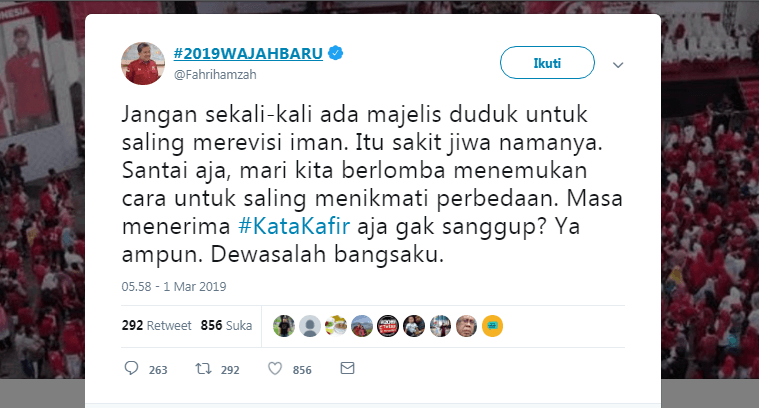

“Jangan sekali-kali majelis duduk utk saling merevisi iman. Itu sakit jiwa namanya. Santai saja. Mari kita berlomba menemukan cara utk saling menikmati perbedaan. Masa menerima “kata kafir” saja tidak sanggup? Ya ampun. Dewasalah bangsaku” ——- tweet Fahri Hamzah

Sengaja saya memulai tulisan ini dengan salah satu kicauan Fahri Hamzah merespon hasil Munas dan Konbes NU di Banjar kemarin terkait “status non-Muslim” dalam konteks negara-bangsa (nation state) dan menjadi perdebatan beberapa hari ini.

Hal Ini tentu saja bukan berarti pernyataan Fahri ini “penting” dan “berbobot” sehingga patut ditanggapi serius. Saya menyaksikan sendiri dinamika dan perdebatan para ulama di forum diskusi (musyawarah) ini. Statemen Fahri ini tidak hanya banal, dangkal, tapi juga menyesatkan. Fahri kelihatan sekali tidak membaca (minmal bertanya) hasil keputusan itu. (Benar sekali problem terbesar bangsa ini adalah problem litrasi)

Fahri, dalam tweet itu, tidak secara eksplisit menyebut siapa yang dimaksud “majelis yang duduk merevisi iman” dan siapa yang dituduh “sakit jiwa” itu. Tanpa harus sekolah tinggi, saya yakin semua orang mafhum (ma’lum dharuri).

Inilah (karakter) media sosial. Media sosial kerap kali tidak menyediakan informasi secara utuh, berdasarkan fakta dan realitas sesungguhnya. Dalam makna tertentu, media sosial membangun fakta dan realitasnya sendiri dan tidak lagi memiliki rujukan/referensi di luar dirinya sendiri. Orang menyebutnya hoax, post truth, dll.

Karena itu, tidak penting bagi Fahri untuk melakukan tabayyun/klarifikasi atas pernyataanya itu, karena bukan “kebenaran” yang ia cari melainkan ia sedang membuat “kebenarannya” sendir. Orang-orang yang prcaya kicauan Fahri beramai-ramai membenci dan memisuhi NU.

Lantas, apa tujuannya?

Jika publik terpancing emosi, maka bisa “dikapitalisasi”utk tujuan dan kepentingan politik. Bangsa kita memiliki segudang politisi-politisi seperti Fahri dan Fadli yang pandai sekali memainkan dan memelintir kebencian berbasis agama (hate spin).

Merevisi keimanan?

Pembahas “kafir” dalam Munas dan Konbes NU sama sekali tidak merevisi apalagi menghakimi teologi orang lain (non-Muslim). Dalam Islam, terminologi kafir bisa bermakna “teologis” atau “politis”. Al-Quran seringkali menyapa orang-orang non-Muslim dengan sebutan kafir atau musyrik. Kafir artinya orang yang hatinya tertutup menerima kebenaran Islam. Sedangkan musyrik utk menyebut para penyembah berhala (penganut politheisme).

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Islam tampil sebagai kekuatan politik dan mendirikan pemerintahan-pemerintahan Islam, konsep kafir berkembang menjadi makna “politik” —- tentun saja makna teologisnya tidak hilang.

Para ulama (fuqaha) kemudian mengklasifikasi non-Muslim berdasarkan relasinya dengan negara dalam empat kategori: kafir dzimmi (non-Muslim yang hidup di negara Islam dan mau membayar pajak); kafir muta’man (non-Muslim yang meminta perlindungan negara Islam, turis atau suaka politik); kafir mu’ahad (negara non-Muslim yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara islam); dan kafir harbi (non-Muslim yang memusuhi orang Islam). Keempat ketegori ini berlaku bagi non-Muslim dalam relasinya dengan negara Islam.

Pembahasan kafir, setahu saya, dalam konteks hubungannya dengan negara. Sebab, ia merupakan pertanyaan turunan dari pembahasan hukum dan status “negara bangsa” dalam Islam. Yang tidak kalah penting, selain stastus non-Muslim dalam negara-bangsa, adalah pertanyaan bagaimana produk perundang-undangan yang berlaku di dalamnya dalam kaca mata Islam.

Mengapa pertanyaan seperti ini muncul?

Hal ini, salah satunya, untuk menjawab tuduhan bahwa negara Indonesai (nation-state) tidak ada legitimasinya di dalam Islam. Hasil keputusan Munas NU menyatakan, Indonesia adalah “negara kesepakatan”. Dalam terminologi modern, negara Indonesia adalah negara yang dihasilkan oleh “kontrak sosial” pelbagai komponen bangsa dari berbagai macam suku bangsa, etnis dan agama.

Karena itu, warga negara (muwathin) yang hidup di dalamnya tak pantas lagi disebut “kafir” seperti dalam terminologi politik Abad Pertengahan. Selagi tak bertentangan dengan syariat Islam, orang-orang Islam yang hidup di negara tersebut harus tunduk dan patuh pada hukum dan Undang-Undang. Dalam kaidah fiqh dikenal satu kaidah penting: “al-muslimuna ala syurutihim”. Jadi, Indonesia bukanlah negara taghut seperti yang dituduhkan kelompok teroris atau pengusung khilafaih.

Sebetulnya masih banyak keputusan penting Munas dan Konbes NU, seperti privatisasi air yang menyebabkan krisis air, bahaya sampah plastik, kekerasan sekaual hingga Islam Nusantara. Namun, mengapa Fahri hanya tertarik pada “kafir”? Mungkinkah mereka takut hasil keputusan Munas NU ini akan merobohkan bangunan ideologi dan cita-cita politik mereka? Wallahu a’lam

Sebagai sebuah hasil ijtihad (jama’i), hasil keputusan NU bukanlah sesuatu yang tak boleh disentuh. Ia tetap terbuka utk ditanggapi, dikomentari, dan dikritisi. Namun, sebelum berkomentar, baiknya baca, pahami, renungkan dan refleksikan terlebih dulu.

Jangan seperti Fahri, bila kamu ingin membuat islam terus maju dengan peradaban dan ilmu.