Islam yang kita tahu adalah Islam menurut tokoh, interpretasi ulama belum Islam menurut Allah. Islam yang kita anut (nanti) merupakan Islam “versi” kita.”

– Ahmad Wahib

Catatan harian barangkali sudah terasa usang bagi generasi milenial. Sekarang semuanya terganti dengan media sosial. Kita terbiasa menuliskan gelisah di laman facebook, komentar di twitter maupun curhat di Snapchat dan lain-lain. Tapi, bila kita mau menengok tahun 80an, ada dua catatan harian fenomenal yang menjadi penanda kegelisahan zaman: Catatan Seorang Demonstran dari aktivis-cum penulis Soe Hok-gie dan kedua Pergolakan Pemikiran Islam.

Masyarakat kita mungkin lebih mengenal buku pertama, apalagi kisahnya pernah dijakdikan film. Tapi, sebenarnya, buku kedua tak kalah gaharnya sebab ia mampu mengubah persepsi keragaman dan makna sebagai muslim.

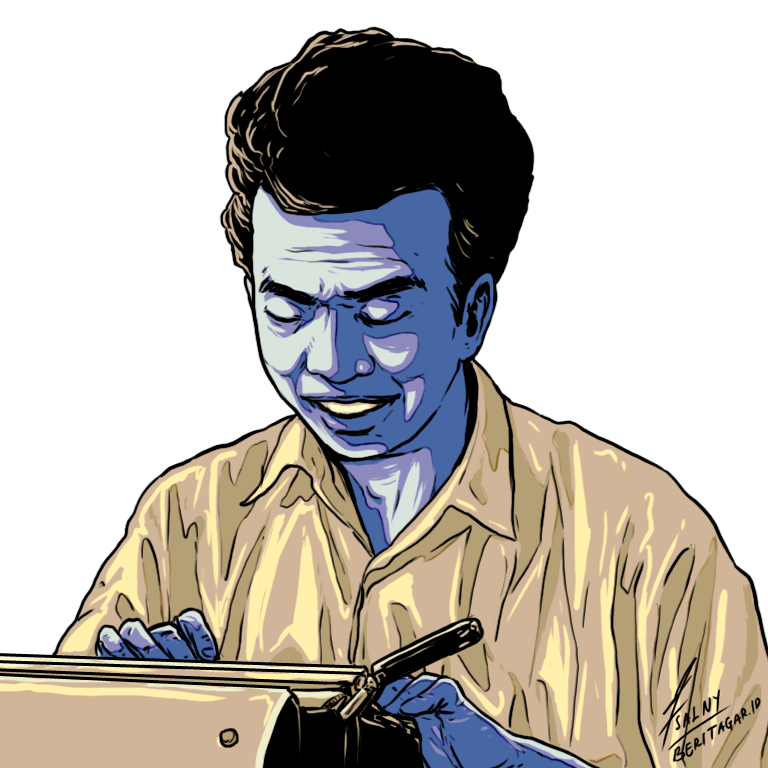

Buku ini ditulis oleh seorang pemuda bernama Ahmad Wahib. Terbit kali pertama tahun 1981 oleh LP3ES atas inisiasi Ismet Natsir dan Djohan Efendi, serta disunting oleh Mukti Ali (Menteri Agama tahun 1971-1978). Terbitnya buku ini pun menjadi polemik para pemikir waktu itu.

Terhitung mulai Prof. H. Rasjidi, Dawam Rahardjo, Bachtiar Efendi, bahkan Gus Dur mendiskusikan pemikiran Wahib melalui buku ini. Bahkan Gus Dur menyebutnya sebagai seorang muslim dengan keimanan penuh ‘bak tukang batu menghantam tembok’, pemberontakan yang dilakukannya justru mengukuhkan agama yang diyakininnya (islam).

Jika anda bertanya kepada mereka yang belajar diskursus keislaman kritis, maka buku ini adalah babon, yang menjadi tangga intelektualisme dan ideologi keislaman yang kritis dan terbuka terhadap pemikiran lain, termasuk anasir yang dianggap pemikiran barat seperti halnya filsafat, sosiologi maupun teologi agama lain.

Bentuknya yang berupa catatan harian memudahkan orang untuk bercengkerama dan mendiskusikannya, seperti seorang kawan lama yang datang dan mengajakmu berbicara, bercakap dan berdiskusi secara intim perihal keimanan kita, maupun segala sesuatu dianggap sebagai tabu dan tidak layak diperbincangkan dalam agama.

Hal itu tampak misalnya dari salah satu kutipan terkenal Wahib yang dinukil dari catatan dia tertanggal 29 maret 1969:

Aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut HAMKA, Islam menurut Natsir, Islam menurut Abduh, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Djohan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain. Dan terus terang aku tidak puas. Yang kucari belum ketemu, belum terdapat, yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya.

Tentu saja kalimat di atas jika kita telaah dengan seksama mengandung banyak tafsiran. Apakah Wahib memang seorang relativis, dalam artian, menempatkan segala sesuatu, termasuk tafsiran dalam agama dalam kerangka yang subjektif belaka? Ataukah ini bentuk pemberontakan terhadap tatanan berpikir dalam masyarakat yang hanya mengandalkan ketokohan dalam menjalankan syariat agamanya, atau bisa jadi ini hanyalah bentuk kegelisahan biasa seorang anak muda terhadap agama yang ia anut–yang menurutnya mengalami stagnansi dam kejumudan berpikir?

Satu hal yang pasti, pemikiran di atas bila diejawantahkan dalam tataran praktis akan mengalami banyak penolakan. Orang akan dengan mudah mengecap dia sebagai orang yang berpengetahuan agama rendah dan kurang bergaul dengan ulama, hingga menolak dogma absolut. Kalau di era sekarang, Wahib akan dengan sangat mudah dikafirkan oleh kelompok tertentu, bahkan dianggap murtad–sesuatu yang harusnya tidak boleh dengan mudah diucapkan oleh seorang muslim sebab berkonsekuensi terhadap keimanannya sendiri.

Pribadi yang Senantiasa Gelisah

Bila masih hidup sampai sekarang, Wahib mungkin sudah berumur 75 tahun. Dilahirkan di kota Sampang, Madura, 9 November 1942, Wahid muda tinggal dan tumbuh dewasa dalam lingkungan keagamaan yang begitu kuat. Fakta bahwa Madura merupakan kota santri, dengan puluhan pesantren di dalamnya, menjadikan tempat ia hidup ini dikelilingi bacaan dan teks keislaman yang kaya.

Termasuk juga polah masyarakatnya yang religius dengan pelbagai tradisi khas Nahdliyin seperti Tahlilan, Burdahah, Sholawatan dan lain-lain sebagainya. Ditambah, ayahnya merupakan kiai kampung, pemimpin pesantren dan cukup memiliki pengaruh di masyarakat sekitar.

Beruntungnya, Sulaiman, ayah Wahib adalah orang yang terbuka terhadap pemikiran baru, bahkan mendalami gagasan pemikir dan pembaharu dari Mesir, Muhammad Abduh. Sesuatu yang sebenarnya amat jarang ditemui di lingkungan Madura mengingat Abduh secara pemikiran lebih dekat kepada Muhammadiyah dibandingkan NU yang menjadi basis tempat ia tingga. Bahkan ayahnya membebaskan Wahib untuk membaca dan memilih, termasuk perkara sekolah.

Laiknya anak seusianya, Wahib pun belajar di pesantren–walau cuma sebentar dan bersekolah di SMA Pamekasan. Selepas lulus, 1961, ia berangkat ke Yogyakarta untuk kuliah ilmu pasti di UGM. Di sini pula, gairah intelektualnya mendapatkan ruang. Dari tempat yang nyaris homogen (Madura), ia kini harus berjumpa dengan komunitas yang lebih luas lagi dan berbeda dari dirinya yang islam. Bahkan di masa awal kuliah, ia tinggal di sebuah asrama Katolik, Asrama Mahasiswa Realino.

Perjumpaan dengan ‘yang liyan’ inilah yang membuat pribadi Wahib menjadi sosok pluralis. Ia kian menyadari bahwa ketiadaan dirinya–dan agamanya–tidak sendirian belaka. Keberanian berjumpa dengan ‘yang berbeda’ inilah modal awal Wahib menjalani hidupnya dan menjadikan dia terus bertanya dan pribadi kritis.

Selain itu, ia pun berjumpa dengan para intelektual dan aktivis seperti A.R Baswedan, Ashadi Siregar, Nono Anwar Makarim dan lain sebagainya. Ia pun sempat tergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tapi lambat laun Wahib pun kurang sreg, ia pun keluar. Walaupun tidak aktif di HMI lagi, Wahib terus mengasah intelektualitasnya dengan mendirikan grup diskusi bernama Limited Group bersama Djohan Efendi, Mukti Ali, dan Dawam Rahardjo.

Wahib sendiri yang menamai grup itu dan menjadikannya wahana berkumpul para intelektual di Yogyakarta untuk mendiskusikan pelbagai masalah agama, budaya dan masyarakat. Mulai dari Kuntowijoyo, Deliar Noor, Prof. Lafran Pane hingga Rendra hadir di grup kecil yang berada di kompleks IAIN Yogyakarta itu. Di grup ini, kegelisahan Wahib kian membuncah. Pertanyaan-pertanyaan terkait ideologi islam, kesesuaian islam dan demokrasi, atau islam dan diskursus marxisme, misalnya, menjadikan Wahib pribadi yang terus mencari.

Wahib merasa bahwa ajaran agama yang ia anut selama ini sudah jatuh pada dogmatisme belaka, ritual yang tak berkesudahan dan hanya melanggengkan otoritas dan yang lebih penting lagi, menurut dia, sudah kehilangan esensi dia sebagai agama islam sebagai ilmu pengetahuan. Dan seperti halnya sifat ilmu, ia harus senantiasa bergerak dan terus menerus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Islam Kontekstual

Jejak paling tampak yang ditinggalkan Wahib dalam diskursus pemikiran islam kontemporer adalah keberaniannya menolak kejumudan berpikir. Menurutnya, islam harus kompatibel dengan modernitas dan hal itu merupakan sebuah kewajiban, bukan sekadar kebutuhan. Konsekuensi logis dari metode berpikir wahib yang kritis ini menjadikan kebebasan berpikir sebagai instrumen penting dalam diskursus keislaman. Menjadikan islam senantiasa berjalan beriringan dengan zaman, bukan sebaliknya.

Dalam lanskap pemikiran Wahib, kontektualisasi ajaran islam menjadi kunci. Inilah yang membuatnya menjadi pribadi muslim yang utuh, seperti kata Gus Dur. Sebab, orang yang selalu mencari esensi islam dan menggunakan akal (aql) sebagai metode mencari kebenaran. Terkait pembaharuan islam ini, Wahib menulis dalam buku hariannya hlm.68:

“Suatu gerakan pembaharuan adalah gerakan yang selalu dalam keadaan gelisah, tidak puas, senantiasa mencari dan bertanya tentang yang lebih benar dari yang sudah benar, yang lebih baik dari yang sudah baik.”

Sebagai upaya pencarian terhadap kebenaran yang hakiki, Wahib memang belum bertemu apa yang ia cari tersebut. Kecintaan dia terhadap pengetahuan membuatnya terus menelusuri dan menggali pelbagai kemungkinan dalam diskursus keislaman. Ia tidak mau, islam sebagai pengetahuan berhenti dan dibajak oleh kelompok yang malah membuat islam kian mundur jauh ke belakang. Namun, ternyata, Tuhan lebih mencintai Wahib.

Ia meninggal di usia sangat muda 30 tahun setelah tertabrak sepeda motor. Peristiwa itu terjadi pada malam hari di persimpangan Senen Raya tanggal 31 Maret 1973, ketika itu ia baru saja keluar dari majalah Tempo, tempat ia bekerja menjadi calon jurnalis.

Wahib adalah prototype anak zaman yang gelisah terhadap persoalan zamannya. Sosok muslim yang senantiasa berpikir dan menggali esensi islam hingga ke akarnya. Pribadi yang mencintai bangsanya melebihi dirinya sendiri.

*Sebelumnya tulisan tokoh ini dimuat di Beritagar.id kerjasama dengan islami.co