Al-Qur’an menyatakan firman Tuhan bahwa setiap perbuatan makhluk dan kejadian alam semesta dari setiap zaman telah termaktub dalam Lauhul Mahfudz. Lalu, bila segala takdir atas manusia sudah tergurat dalam kitab ketetapan-Nya, apakah masih ada yang bisa disebut sebagai sebuah ‘kebetulan’?

Begitu pula pertemuan dan perpisahan antar manusia menjadi bagian dari takdir-Nya. Sebagaimana saya memaknai perjumpaan dengan seorang Agus Kamal sebagai ketetapan Tuhan yang tak mungkin terhindarkan.

Tidak pernah terencana sebelumnya bahwa saya bermaksud menulis tentang pelukis surealis Indonesia ini, namun selintas pesan tiba-tiba menghampiri. Lantas, insting saya menjawab: “Ini menarik!”

Hidup terlampau singkat untuk tidak mengindahkan pertanda alam, maka di pertengahan Ramadan 1444 H saya pun meluncur ke Yogyakarta demi memenuhi “panggilan” tersebut. Bersyukur saya dapat ditemani oleh keluarga Bayeman, perupa Nasirun beserta kedua asistennya, Mbak Pipin dan Mas Papang untuk berkunjung ke kediaman Agus Kamal.

Nasirun merupakan salah satu murid terdekat Agus Kamal saat menimba ilmu di STSRI-ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) yang sekarang bernama ISI Yogyakarta. Beliau juga ingin sowan kepada gurunya itu setelah sekian lama tidak bertemu dan bertamu. Sekali lagi ini pertanda, tidak ada yang kebetulan dalam cara kerja semesta.

Surealisme dalam Tema Keilahian dan Kemanusiaan

Suasana malam di kawasan rumah Agus Kamal begitu hening, hanya sesekali terdengar suara serangga berbising. Tempat tinggalnya berhadapan dengan hamparan sawah berbentuk lapang persegi yang bisa disapu pandang dari bangku kayu di teras pekarangan.

Agus Kamal menyambut kami dengan hangat dan semangat. Beliau sosok berperawakan ramping yang waktu itu mengenakan kemeja lengan panjang hitam dan sarung. Dengan kacamatanya, Agus Kamal terlihat pribadi yang serius, tetapi ketika berbicara beliau tak pernah tanpa senyum ataupun tawa.

Dosen ISI yang telah purna tugas tersebut mempersilakan kami masuk ke dalam rumahnya yang penuh dengan lukisan. Sebagian besar di antaranya tidak terpajang, melainkan tersusun bertumpuk atau berderet-deret di setiap sudut dan ruang. Ya, Agus Kamal dan keluarga mempunyai kegemaran menyimpan lukisan-lukisannya sebagai koleksi pribadi. Kami pun duduk mengobrol di tengah kepungan lukisan tersebut.

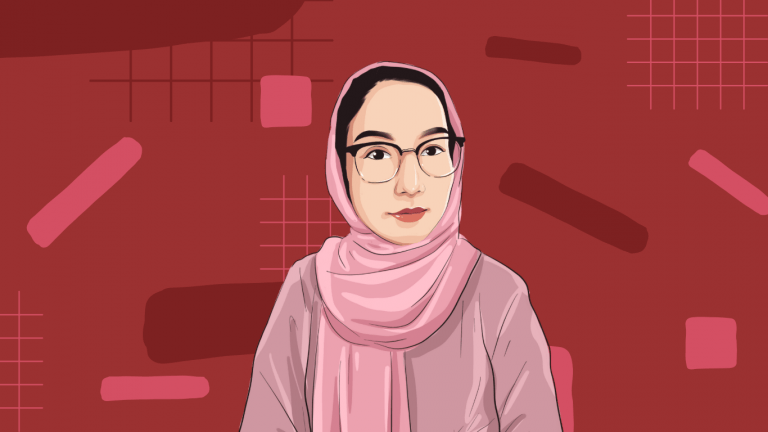

Gambar 1 – Agus Kamal, “Kaligrafi”, 250 x 150 cm, oil on canvas, 2019

(Sumber: archive.ivaa-online.org)

Berbicara mengenai Agus Kamal, kita juga akan terhubung dengan nama-nama lain seperti Ivan Sagita, Boyke Aditya Krishna, Lucia Hartini, atau Sutjipto Adi sebagai beberapa tokoh pelukis surealisme Indonesia tahun 1980-an. Dapat dikatakan, mereka satu angkatan di STSRI/ASRI maupun saat gebrak kemunculannya di panggung seni.

Aliran surealisme yang awal tumbuh dan berkembang di tanah Eropa pada kisaran periode 1930 hingga 1950-an memercikkan pengaruhnya ke bumi Nusantara 2-3 dekade kemudian. René Magritte, Salvador Dali, Max Ernest, Joan Miró, serta André Masson adalah sebagian tokoh-tokoh surealis populer Eropa yang karya-karyanya sudah banyak mengilhami seni rupa dunia.

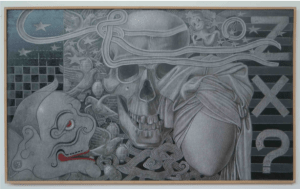

Di Indonesia sendiri, Agus Kamal menggunakan teknik grafito dan impasto dalam mengeksekusi karya surealisme khasnya. Ia berhasil menciptakan gaya otentik dengan tekstur bebatuan. Objek-objek yang diolah Agus Kamal dalam lukisannya seakan memiliki volume tiga dimensi, sehingga menampilkan kesan dramatis dan hidup. Terlebih warna-warna pilihan yang disapukan di atas kanvas cenderung monokrom.

Agus Kamal menuturkan perkembangan metode warna selama 40 tahun berkarya yang sudah bergeser dari polikrom, monokrom, hingga sekarang nyaris hanya black & white. Penyederhanaan warna ini terjadi seiring dengan proses pematangan jiwa Agus Kamal dalam menangkap sekaligus memaknai realitas. Meskipun, realitas dalam aliran surealisme tidak diekspresikan secara eksplisit dan definitif karena lebih mengungkapkan aspek bawah sadar manusia yang menjadi gerbang dunia alam mimpi.

Secara bentuk, lukisan Agus Kamal mempunyai kekuatan pada komposisi yang rigid. Ini menunjukkan bahwa pada proses kreatifnya, tidak semata mengandalkan intuisi, emosi, dan improvisasi melainkan juga landasan logika, spektrum, dan geometri.

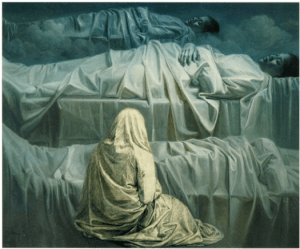

Bila ditelisik secara tematik, surealisme Agus Kamal digerakkan oleh semangat pemikiran Islam. Ajaran tauhid mengenai hablum minallah – hablum minannas – hablum minal alam menjadi mata air inspirasi yang tak pernah habis dialirkan ke jelma karya-karyanya.

Berangkat dari nilai-nilai keislaman tersebut, Agus Kamal menciptakan tema-tema religius dan sosial dengan mengkreasikan simbol visual berwujud relief, kaligrafi, maupun figuratif. Ikon ornamen candi, lafadz zikir Allah, ritual ibadah, atau reruntuhan bangunan menegaskan pesan metaforis akan fenomena apokaliptik, ruang-waktu yang fana, kematian, dan perjalanan manusia menggapai keilahian.

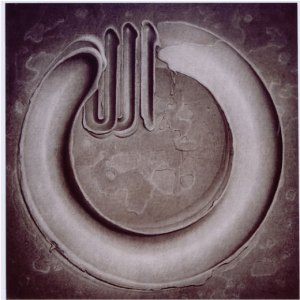

Gambar 2 – Agus Kamal, “Dead Women”, 60 x 50 cm, oil on canvas, 1997

(Sumber: archive.ivaa-online.org)

Hubungan manusia dengan Tuhan bukan satu-satunya tema yang digarap Agus Kamal, dia juga menyentuh wacana humanisme. Akan tetapi, humanisme dalam gagasan Agus Kamal tidak pernah terlepas kaitannya dari posisi dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, isu kemiskinan, penindasan, ataupun bencana alam selalu dikembalikan lagi pada sikap dan tanggungjawab hidup manusia dalam mengaktualisasikan akhalakul karimah.

Eksplorasi tema-tema keilahian dan kemanusiaan Agus Kamal diperoleh sebagian besar dari internalisasi nilai di dalam keluarga, terutama dari kakeknya, Kiai Abdul Muid yang berasal dari Tebu Ireng. Di antara semua cucu, hanya Agus Kamal yang mewarisi bakat seni khat (kaligrafi) sang kakek. Selain itu, dalam perjalanannya Agus Kamal juga mendalami pemahaman spiritualitas dengan membaca dan mengkaji tasawuf. Dari latar belakang itulah, ide-ide anak karyanya terlahir.

Gambar 3 – Agus Kamal, “Kaligrafi II”, 60 x 50 cm, oil on canvas, 1997

(Sumber: archive.ivaa-online.org)

Generasi Muda dan Tantangan Ketersambungan Sejarah

Talenta menggambar sudah dimiliki Agus Kamal sejak kecil. Ada kesenangan dalam melakoni aktivitas seni tersebut, sehingga menumbuhkan cita-citanya untuk menjadi seniman. Itu adalah tujuan hidup yang ia patri dari remaja. Terlebih, semasa itu Agus Kamal telah berhasil menggenggam penghasilan dari penjualan karya. Bakat yang ia hidupkan pada akhirnya membawa Agus Kamal hingga ke titik ini.

Walaupun demikian, keputusan menjadi seniman tidak akan pernah dipahami sebagai pilihan logis dalam peradaban materialis umat manusia. Sebabnya, seorang seniman diharapkan sanggup menapaki jalan terjal berduri yang berkelok tanpa henti, serta kemungkinan terburuk harus siap mengarungi kemiskinan apabila ekspektasi memperjuangkan idealisme tidak sejalan dengan negosiasi dan selera pasar.

Selepas dari STSRI-ASRI pada 1986, Agus Kamal yang lahir di Pemalang pada 31 Juli 1956 itu langsung ditawari mengajar oleh Saptoto, seniman patung yang menjabat direktur di institusi tersebut. Maka dimulailah fase hidup baru Agus Kamal sebagai dosen, di samping tetap berupaya mempertahankan peran sebagai seniman. Beliau mengakui cukup kesulitan di awal karena mengalami disorientasi waktu untuk aktif berkarya.

Gambar 4 – Agus Kamal, “Rupiah”, 115 x 145 cm, oil on canvas, 1998

(Sumber: archive.ivaa-online.org)

Seiring waktu, Agus Kamal berhasil menciptakan ritme keseharian baru dalam mengajar dan melukis. Ia pun menemukan passion dalam mengajar dan membangun kedekatan dengan para murid. Sebagai seorang dosen, ia menerapkan warisan metode pengajaran yang pernah diperoleh dari guru-gurunya terdahulu antara lain, Fadjar Sidik, Widayat, dan Nyoman Gunarso.

Agus Kamal beruntung menjadi bagian dari generasi awal STSRI-ASRI di mana prinsip pendidikan memang ditempatkan untuk menggembleng calon-calon seniman, bukan sekadar menelurkan para lulusan sekolah seni. Kurikulum yang ketat dan bertahap harus dilalui oleh tiap murid agar tidak hanya mahir dalam skill, tetapi juga matang dalam pribadi. Sejatinya ada proses pencarian, penemuan, dan pematangan terus-menerus yang mesti ditapaki sejak di perkuliahan bahkan hingga terjun ke masyarakat.

Perbedaan zaman pastinya memengaruhi bagaimana sistem pengajaran diciptakan dan diaplikasikan, termasuk mencakup pola pengasahan dan pengasuhan manusia. Barangkali karena peradaban masa kini terlanjur memberikan berbagai kemudahan melalui akses teknologi, berkonsekuensi melahirkan karakter manusia yang jauh berbeda dibandingkan dengan produk keterbatasan hidup di masa lalu.

“Berbeda” dalam hal ini menyangkut kekuatan mental. Bukan bermaksud mengeneralisir bahwa produk zaman sekarang mengalami dekadensi, akan tetapi pada realitanya seniman-seniman era lampau memang terbentuk oleh bermacam situasi sulit. Ketidakstabilan pasca kemerdekaan, kemelaratan, pencarian identitas bangsa, maupun pertarungan politik ialah di antara faktor-faktor yang menempa seniman dari beberapa angkatan awal.

Selain itu pola pengajaran antara guru dan murid tak hanya berlangsung di ruang kelas, melainkan lebih banyak di luar kampus. Pengajaran ala sanggar yang memosisikan guru mempunyai kedekatan personal secara intens dengan para murid, sehingga murid tidak semata-mata belajar pengetahuan dan teori, melainkan yang terpenting adalah menyerap nilai dan sikap hidup berkesenian dari sang guru.

Demikianlah, hubungan antara guru dengan murid tersebut akhirnya membangun dialog pengetahuan dan praktik yang kemudian memahat kualitas karakter sebagai seorang seniman sekaligus manusia utuh.

Gambar 5 – Agus Kamal, “Mumpung Masih Ada Waktu (Janganlah kau buat kerusakan di muka bumi Ini)”, 250 x 150 cm, oil on canvas, 2019

(Sumber: indoartnow.com)

Agus Kamal melihat secara kritis bahwa relasi dan koneksi yang berlangsung antara guru-murid semacam itu sebagai sanad keilmuan yang tidak lagi dimiliki oleh para akademisi seni di era kekinian. Ada keterputusan dengan guru-guru masa lampau yang mengajarkan pentingnya fondasi kesenimanan dan kemanusiaan.

Bahwa sejatinya, seniman pantang kalah oleh keadaan. Justru, dalam bahasa Agus Kamal, “seni bisa lahir karena ketidaksengajaan”. Kemampuan kreatif dalam menghadapi kesulitan dan melampaui keterbatasan akan mematangkan jiwa calon seorang seniman. Keterpepetan kondisi sosial dan ekonomi perlu diarungi oleh seniman demi menggapai makna kesejatian.

Kebijaksanaan hidup semacam itu hanya bisa dititiskan dengan cara menyambungkan sanad ilmu kepada para guru masa lalu. Seperti Nasirun yang berguru pada Agus Kamal, lalu Agus Kamal berguru pada Fadjar Sidik, dan Fadjar Sidik berguru kepada Affandi. Ketersambungan sanad tersebut menjadi tantangan perjalanan sejarah seni rupa Indonesia.

Sejauhmana seniman-seniman Indonesia dapat memberi warna, serta mengukir peta sejarah. Itu merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh setiap pelukis generasi muda dalam menemukan makna menjadi seniman di tengah kancah seni rupa global.