Pada 21 Oktober 1992, Nurcholish Madjid alias Cak Nur menyampaikan sebuah pidato kebudayaan yang amat penting di TIM (Taman Ismail Marzuki). Pidato ini kemudian menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Majalah Media Dakwah menjadikannya sebagai sasaran “bully” selama beberapa edisi, dengan ulasan yang kasar.

Saya hadir dalam pidato yang amat memukau itu. Seluruh tribun di Teater Kecil penuh sesak, memaksa banyak audiens yang datang terlambat duduk “ngglesot” di sekitar meja pembicara. Pemandangan malam itu betul-betul “surrealistik” dan memukau: sebuah ceramah agama yang berlangsung di tempat yang “sekular” seperti TIM itu bisa menyedot pengunjung yang membludak.

Ceramah ini diselenggarakan sebagai bagian dari seri Pidato Kebudayaan yang digagas oleh DKJ (Dewan Kesenian Jakarta). Malam itu, Salim Said yang menjadi inisiator kegiatan ini tampil sebagai moderator. Setelah ritual petatah-petitih yang amat singkat (ia rupanya tahu, hadirin tidak sedang ingin mendengarkan omongan dia!), Salim Said segera mempersilahkan Cak Nur naik ke podium.

Itulah pertama kali dalam hidup saya menyaksikan Cak Nur berceramah. Selama bertahun-tahun saya, sejak di pondok pesantren, hanya membaca pikiran-pikirannya, dengan penuh takjub. Ketakjuban saya sederhana: kok ada santri yang bisa berbicara tentang Islam dengan bahasa modern yang keren seperti itu.

Cak Nur rupanya telah menyiapkan sebuah makalah yang cukup panjang. Saya yang saat itu masih seorang mahasiswa dengan dompet super tipis (bukan karena isinya kartu kredit, tetapi benar-benar tak berisi), memaksakan diri untuk membeli makalah itu. Sepuluh ribu rupiah. Bagi saya, ini karya penting yang harus saya miliki.

Malam itu, Cak Nur berbicara panjang lebar tentang fenomena fundamentalisme agama, serta kekerasan yang dilakukan atas nama Tuhan. Ia kemudian merumuskan gagasan tentang Islam yang hanif, samhah, toleran, dengan struktur argumen yang canggih, memukau, dan ditulis dalam bahasa yang elegan. Kemampuan orasi dan retorik Cak Nur, tanpa bisa dibantah lagi, sangat mengesankan. Kekayaan literatur dia dari pelbagai bahasa (Arab, Inggris, Persia, Perancis), membuat ceramahnya begitu memikat, terutama bagi kalangan kelas menengah Jakarta.

Malam itu, Islam disuguhkan oleh Cak Nur dalam bungkus yang “ngintelek”, dengan bahasa kelas menengah kota, dengan cara yang sesuai dengan tuntutan kaum terdidik yang menghendaki suatu konstruksi agama yang rasional.

Saya berandai-andai: jika malam itu Richard Dawkins datang, mungkin ia tak akan punya kesimpulan bahwa beragama identik dengan “gagal dewasa.” Mungkin dia tak akan menulis buku “Outgrowing God” yang saya bahas dalam dua tulisan sebelumnya. Mungkin. Who knows?

Yang masih saya ingat dari ceramah malam itu adalah satu: Begitu dibuka sesi tanya-jawab, orang yang pertama “ngacung” adalah Nono Anwar Makarim, seorang aktivis dari angkatan ’66 yang belakangan kuliah di Harvard University dan menjadi lawyer terpandang. Pak Nono (begitu saya sering memanggilnya) menyampaikan secara jujur keterpukauannya terhadap ceramah Cak Nur.

Kira-kira, berdasarkan ingatan saya yang mungkin tidak seluruhnya tepat, dia mengatakan seperti ini (ini kalimat saya, bukan kalimat Pak Nono): Ceramah Cak Nur telah mengubah pandangan saya terhadap agama. Agama tidak identik dengan pikiran yang terbelakang dan “kampungan”. Kepercayaan saya pada agama pulih kembali!

Saya kira, komentar Pak Nono ini mewakili secara umum pandangan sejumlah (tidak semuanya) kalangan menengah dan atas di kota-kota besar pada masa itu. Pandangan ini, mungkin, sebagian masih bertahan hingga sekarang. Di kalangan yang sangat “highly educated and well-informed” ini, barangkali agama tampil dalam gambar yang buruk: reaksioner, anti-modernitas, anti-akal, tidak canggih, kampungan, dsb. Agama dipandang dalam cara yang populer pada tahun-tahun 60an dan 70an ketika teori modernisasi sedang marak: yaitu kekuatan anti-kemajuan, progress.

Pidato Cak Nur malam itu bertindak seperti “ghost buster”, membuyarkan pandangan yang amat “stereo-typical” tentang agama selama ini. Cak Nur telah mengembalikan kepercayaan orang-orang seperti Nono Anwar Makarim terhadap agama. Agama, di tangan Cak Nur, bisa ditegakkan sebagai bangunan yang rasional dan modern.

Tetapi, tidak semua orang senang dengan langkah Cak Nur ini. Kalangan konservatif yang diwakili oleh Majalah Media Dakwah, dan belakangan jejaknya diteruskan oleh Sabili, mengecam gagasan-gagasan yang disampaikan Cak Nur malam itu. Sebuah “pengadilan yang kasar” dilakukan belakangan di Masjid Amir Hamzah di lingkungan TIM. Saya hadir juga dalam pengadilan ini. Tampil sebagai jaksa dan pendakwa: Daud Rasyid, seorang lulusan dari Cairo University (kampus yang sebetulnya sekuler, bukan seperti Universitas al-Azhar).

Cak Nur hadir dalam pengadilan ini, didampingi oleh Utomo Danandjaja, walau dia tak diundang. Ia, rupanya, ingin mendengar langsung bagaimana pandangan orang-orang yang tak sepakat dengan dirinya. Setelah Daud Rasyid membacakan “dakwaannya”, Cak Nur diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

Cak Nur memberikan pidato pendek dengan gaya yang santun dan amat toleran. Saya terpukau saat itu oleh “humility”, kerendah-hatian yang ditunjukkan Cak Nur. Sebagian besar audiens adalah pembenci pikiran-pikiran dia. Sepanjang Daud Rasyid membacakan “makalah dakwaan”-nya, teriakan takbir diteriakkan keras sekali oleh hadirin. Saya “ndepipis” di pojok masjid Amir Hamzah menyaksikan pengadilan yang kasar itu.

Di perjalanan pulang, saya geleng-geleng kepala, “mbatin” dalam hati: kenapa orang-orang Islam ini begitu kasar menghadapi sebuah pemikiran yang berbeda? Padahal gagasan Cak Nur inilah yang membawa kelas terdidik justru “balik” lagi kepada Islam, dan menaruh kepercayaan pada agama.

Saya berandai-andai untuk kedua kalinya: Jika Richard Dawkins hadir dalam acara pengadilan itu, dia tentu akan gembira sekali, dan akan mengabarkan kepada dunia: I told you! Saya sudah bilang, orang-orang beragama itu memang gagal dewasa. Sikap mereka seperti kanak-kanak. Pamandangan di masjid Amir Hamzah itu tentu memperkuat alasan Dawkins untuk menulis buku “Outgrowing God” itu.

Kisah ini saya tuturkan kembali untuk menyampaikan satu poin pokok: bahwa kita ndak bisa tidak kecuali menghadirkan Islam dalam dunia modern ini dengan kemasan yang “ngintelek”. Tingkat pendidikan publik meningkat terus, sementara sumber-sumber bacaan yang mereka “kunyah” kian beragam. Teknologi digital telah menyebabkan lahirnya fenomena “pluralitas bacaan yang ekstrem”. Kita tak bisa lagi menyampaikan ajaran Islam dengan “bahasa” lama.

Saya beruntung lahir dari tradisi Islam pesantren yang sejak dini mendedahkan kekayaan intelektual Islam klasik yang begitu kaya. Saya membaca itu semua, dan ini menyiapkan saya sejak dini untuk bergulat dengan Islam bukan semata-mata sebagai iman dan agama, tetapi juga sebagai tradisi pemikiran yang menyuguhkan arsitektur intelektual yang memukau.

Para sarjana klasik Islam seperi al-Ghazali, Ibn Rusyd, Fakhruddin al-Razi, al-Taftazani, Ibn Arabi, al-Thusi, Suhrawardi, Mulla Sadra, dll., di mata saya, adalah “the giants of intellect,” raksasa-raksasa pemikiran yang levelnya tak kalah dari para filsuf Eropa modern: Bertrand Russell, Alfred N. Whitehead, Louis Althusser, Jacques Derrida, Michel Foucault, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, dll.

Islam hadir dalam sejarah bukan saja sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban ilmu. Dan peradaban inilah yang mesti kita bangkitkan lagi sekarang: hadarat al-‘ilm. Hanya satu saja yang kita butuhkan: kurangi rasa inferioritas di hadapan kehebatan intelektual Barat. Pemikir Muslim harus membangun kepercayaan diri kembali bahwa peradaban ilmu yang diwariskan raksasa-raksasa seperti al-Ghazali itu bisa diteruskan dan dikembangkan lagi.

Dan inilah, saya kira, jawaban Islam untuk kemelut kultural yang terjadi di era “post-truth” sekarang.

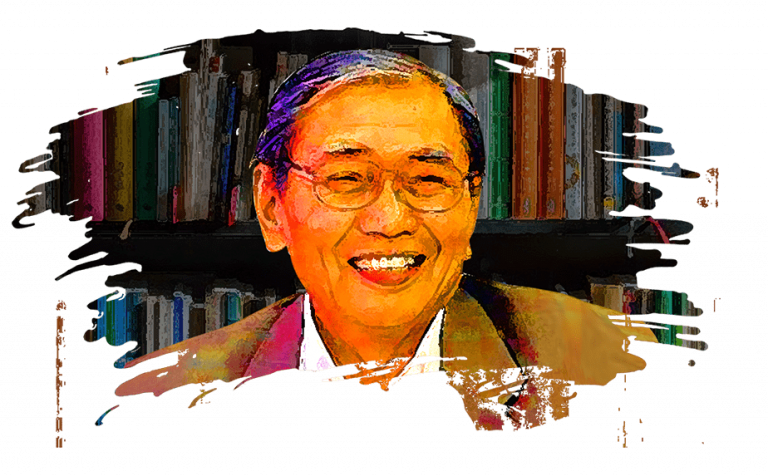

*) Ulil Abshar Abdalla