Isu Uyghur terus diperbincangkan di tanah air. Dimulai dengan semakin maraknya pemberitaan di media luar negeri mengenai kamp-kamp “re-edukasi” untuk warga Uyghur yang kabarnya tidak diperbolehkan beribadah, dipaksa memakan babi, dan berbagai penyiksaan lainnya, dilanjutkan dengan unjuk rasa sejumlah ormas Islam di depan Kedutaan Besar Tiongkok. Pemerintah Tiongkok awalnya menyangkal adanya kamp-kamp ini, meski akhirnya meralat dan mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut merupakan program vokasi dan deradikalisasi.

Belakangan, media sosial kembali heboh dengan pemberitaan sejumlah media mengenai kampanye media yang dilakukan Tiongkok dengan cara mengundang tokoh-tokoh Muslim dan influencer dari Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang sebagai upaya menepis berita persekusi etnis Uyghur. Berbagai narasi lain yang timbul seperti gerakan terorisme dan separatisme kelompok Uyghur sampai adanya propaganda media Barat untuk menjatuhkan Tiongkok, menyebabkan saya cukup bingung dalam memahami isu ini.

Tak dinyana, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan beasiswa short course mengenai hak asasi manusia dan demokratisasi di Korea Selatan. Herannya, dari awal publikasi acara, ada seorang peserta yang nama dan negaranya dirahasiakan. Ternyata, peserta tersebut adalah seorang perempuan Uyghur, sebut saja Anisa.

Beberapa tahun lalu, Anisa meninggalkan Urumqi, Xinjiang, untuk menempuh studi S2 di luar negeri. Namun, sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Tiongkok mulai melancarkan tindakan-tindakan otoriter pada warga Uyghur dan beberapa etnis minoritas Muslim lain di Xinjiang. Banyak warga Uyghur yang dianggap sebagai “ancaman” menghilang karena dimasukkan ke kamp-kamp “re-edukasi” oleh pemerintah, terutama warga Uyghur yang memiliki keluarga atau relasi di luar negeri.

Lately conversations around the #Uyghur issue have been making rounds again on Indonesian twitter, so I wanted to repost some things I learnt from an Uyghur friend.

Scepticism is healthy, but when it comes to discrimination & persecution, ALWAYS listen to those affected too. pic.twitter.com/nC6C2ZTmha

— Shaffira (@firagayatri) December 23, 2019

Dikarenakan ketakutannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dia atau keluarganya, Anisa akhirnya mengajukan suaka di negara tempatnya belajar. Atas permintaan keluarga dan demi keamanan mereka, dia juga memutus kontak dengan keluarganya. Hingga saat ini, sudah 3 tahun dia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dia pun harus sangat berhati-hati supaya tidak masuk dalam radar surveilans Tiongkok, yang menjelaskan mengapa identitasnya dirahasiakan. Padahal, dia tidak terlibat dalam kegiatan separatisme atau radikalisme apapun – di negara barunya, dia bekerja untuk lembaga yang menangani kekerasan domestik lokal.

Berbincang dengan Anisa, saya menjadi tersadarkan betapa pentingnya mengklarifikasi informasi mengenai persekusi dan diskriminasi, terutama yang bersifat struktural atau dilakukan oleh negara, kepada pihak yang terdampak dan mengalami sendiri. Terlalu banyak informasi yang saya dapatkan mengenai isu Uyghur berasal dari pihak kedua atau ketiga – artinya, bukan warga Uyghur sendiri.

Anisa sendiri adalah orang Uyghur yang biasa-biasa saja dan cenderung cosmopolitan. Dia tidak berjilbab dan tidak terlalu religius, namun dia seorang Muslim yang bangga dan setiap malam mengaji untuk mendoakan keluarganya.

Kepadanya, saya bercerita mengenai kompleksitas isu Uyghur di Indonesia. Bagaimana isu Uyghur dipolitisasi oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam, keengganan kelompok progresif untuk vokal menyuarakan isu Uyghur dikarenakan ketakutan penguatan sentimen Sinofobia dan diskriminasi terhadap warga Tionghoa di Indonesia, serta banyaknya tokoh-tokoh Indonesia yang berkunjung atau belajar di Tiongkok yang menegasikan pemberitaan mengenai persekusi Uyghur.

Saya lantas menanyakan pendapatnya. “Persekusi yang dialami oleh etnis Uyghur itu adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia, bukan masalah agama!” tegasnya.

Dia menyadari bahwa isu ini rawan dipolitisasi oleh negara Barat maupun kelompok Islamis. “Tapi sangat mengecewakan bagi kami bahwa mayoritas negara Muslim diam saja terhadap pemerintah Tiongkok mengenai penindasan yang nyata dialami oleh etnis Uyghur. Solidaritas Muslim yang sering digaungkan itu omong kosong.”

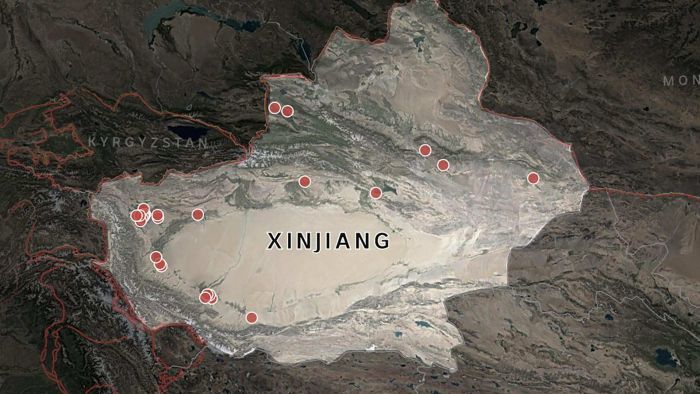

Dia menceritakan lebih lanjut mengenai asal-usul etnis Uyghur. Secara historis, etnis Uyghur adalah kelompok etnis minoritas di Tiongkok yang berlatar belakang Turkic, serumpun dengan etnis Kazakh, Uzbek, dan Kyrgyz. Etnis Uyghur merupakan etnis mayoritas di wilayah Xinjiang, dan identik dengan karakteristik fisik, kultur, dan agama yang berbeda dengan orang Tiongkok pada umumnya, yang mayoritas merupakan etnis Han.

Saya lantas mengklarifikasi sejumlah hal yang saya baca dan dengar di media, misalnya mengenai isu separatisme dan terorisme di kalangan Uyghur. Dia menjelaskan bahwa memang terdapat sentimen anti-Tiongkok di kalangan Uyghur dan beberapa aksi terorisme yang dilakukan oknum Uyghur dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, sejarahnya cukup panjang, dimulai sejak deklarasi kemerdekaan Republik Turkistan Timur (East Turkestan) pada tahun 1933 di wilayah Xinjiang, yang pada tahun 1949 dianeksasi oleh pemerintah Tiongkok.

Tingginya represi, surveilans, dan paksaan asimilasi dari pemerintah pada etnis Uyghur menyebabkan ketidaksukaan warga terhadap pemerintah Tiongkok. Namun meski mayoritas warga Uyghur tidak terlibat dalam kedua gerakan tersebut, tetap saja pemerintah Tiongkok menggunakan isu separatisme dan terorisme untuk menjustifikasi perlakuan mereka terhadap etnis Uyghur.

Saya lalu menanyakan mengapa etnis mayoritas Muslim lain, yakni etnis Hui, dan pelajar Indonesia yang beragama masih dapat menjalankan ibadah agamanya, sedangkan etnis Uyghur sangat dibatasi dan dikontrol. Dia menjawab, “Karena yang dilakukan pemerintah Tiongkok adalah bentuk genosida kebudayaan yang secara spesifik menyasar etnis Uyghur.” Dengan kata lain: menghapus identitas kultural kelompok Uyghur.

Karena etnis Uyghur mayoritas Muslim, ekspresi keagamaan dianggap merupakan salah satu bentuk identitas mereka. Hal ini menyebabkan larangan dari pemerintah untuk laki-laki Uyghur memelihara jenggot panjang, dan perempuan Uyghur mengenakan jilbab atau niqab. Selain itu, bahasa Uyghur (yang menggunakan tulisan Arab dengan pengaruh dari bahasa Arab dan Farsi) juga semakin lama semakin dibatasi, dan di kamp re-edukasi bahkan dilarang sama sekali.

Lalu apa sebetulnya tujuan kamp re-edukasi? Singkat: doktrinasi loyalitas ke Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok untuk melunturkan identitas keetnisan Uyghur. Sehingga yang ditangkap dan dimasukkan ke kamp bukan hanya mereka yang terlihat religius atau menunjukkan identitasnya melalui ekspresi keagamaan, namun juga tokoh-tokoh masyarakat seperti akademisi, seniman, musisi, guru, bahkan tokoh penggerak perdamaian. Menurut Anisa, setiap warga Uyghur di Xinjiang pasti mengenal atau bahkan memiliki kerabat yang didetensi di kamp-kamp tersebut.

Pertemuan dengan Anisa sungguh membekas di hati saya, dan mengajarkan saya pentingnya memiliki pikiran yang jernih dan mengedepankan kemanusiaan dalam memandang persoalan apapun. Hingga kini, setiap saya melihat perdebatan mengenai benar atau tidaknya berita penindasan Uyghur, atau penting tidaknya membela Uyghur dengan banyaknya penindasan di negeri sendiri, saya teringat pada Anisa dan teman-teman agama minoritas di Indonesia, dan saya berpikir: bukankah bisa, dan bahkan wajib, bagi kita sebagai Muslim untuk bersuara membela semua yang mengalami opresi dan ketidakadilan, tanpa pandang identitas agama, suku, dan jarak geografis?