Dulu orang NU tidak pernah nanya dalil, kata Gus Mus. Kenapa? Kiai itu sendiri dalilnya. Bagaimana cara mempraktikkan Islam dan mengamalkan sunnah Nabi adalah dengan melihat langsung apa yang dipraktikkan, diajarkan oleh para kiai, tanpa menanyakan dalilnya mana, ada di kitab apa, halaman berapa, dan baris berapa?

Menjadi muslim itu sederhananya mengikuti apa yang sudah dicontohkan guru, ustadz, buya, kiai, atau ulama. Kita mengikuti dan mempraktikkan apa yang mereka lakukan karena menganggapnya punya kapasitas dan pengetahuan dalam urusan agama. Ini sama halnya dengan sahabat Nabi. Mereka beragama dengan cara mengikuti praktik yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, kita butuh konektor atau orang yang punya kemampuan untuk mengakses masa kenabian.

Bagaimana cara mengakses masa kenabian itu? Ada beberapa cara yang biasa digunakan, misalnya: nasab, silsilah pengetahuan (sanad), mimpi, atau teks. Kadang masing-masing pendukung cara ini saling kontestasi, mereka mengunggulkan apa yang dimiliki dan menafikan yang lain. Misalnya, pendukung nasab mungkin akan mengatakan orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah yang paling benar dalam beragama. Pendukung sanad mungkin mengatakan tidak. Agama tidak ditentukan oleh nasab, tapi keilmuan. Orang yang punya sanad keilmuan sampai Rasulullah lah yang paling benar. Pendukung mimpi mengatakan, bukan sanad dan keilmuan yang membuat orang otoritatif, tetapi apakah mereka punya hubungan langsung dengan Rasulullah atau tidak, misalnya bertemu Rasulullah melalui mimpi. Belakangan ada yang mengatakan, hanya satu cara untuk mengetahui mana ajaran Rasulullah yang paling benar, yaitu memahami al-Qur’an dan hadis secara langsung.

Realitanya, klaim otoritas kerapkali dikaitkan dengan nasab, sanad, mimpi, atau bahan bacaan. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa otoritas tidak terbentuk dengan sendirinya. Walaupun anda lahir dari keturunan Rasulullah, memiliki sanad ilmu agama yang kuat, pernah bermimpi dengan Rasulullah berkali-kali, punya koleksi kitab hadis yang sangat banyak, semua ini belum tentu membuat anda menjadi orang yang otoritatif, atau diikuti banyak orang. Bukankah ada orang yang memiliki nasab baik, tapi tidak ada yang menjadikannya rujukan dalam beragama? Atau ada orang pintar, nyantri bertahun-tahun, kuliah jauh-jauh ke Timur-Tengah, tetapi tidak dijadikan rujukan di masyarakat.

Otoritas tidak mungkin terwujud tanpa ada usaha. Salah satu usahanya adalah membangun jamaah. Inilah yang dilakukan oleh para pendakwah atau ulama yang memiliki banyak pengikut. Mereka tak kenal lelah melayani kebutuhan jamaahnya. Bahkan ada ulama yang rumahnya tidak pernah sepi. Tamu datang silih berganti untuk menanyakan berbagai macam urusan. Tidak selalu masalah agama, kadang urusan rumah tangga, politik, ekonomi, dan seterusnya. Hidupnya dihabiskan untuk melayani umat. Usaha-usaha seperti ini yang kadang tidak diperhatikan dalam menganalisis pembentukan ototitas.

Karenanya, otoritas tidak bisa diwariskan. Ada banyak pesantren besar, santrinya ramai dan jamaahnya banyak, setelah pendirinya meninggal, santrinya sepi dan jamaahnya berkurang. Bahkan ada juga yang tutup, karena kerunannya tidak melakukan usaha-usaha pembentukan otoritas seperti leluhur mereka.

What is Religious Authority, buku tentang apa?

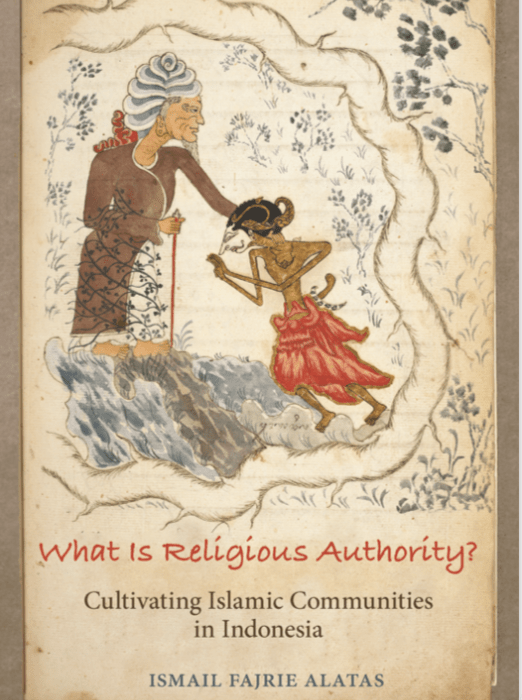

Buku What is religious authority: Cultivating Islamic Communities in Indonesia (Princenton University Press/2021), yang ditulis Ismail Fajrie Alatas, menguatkan bahwa otoritas itu bukan terbentuk tiba-tiba, bukan juga bawaan sejak lahir, tetapi terwujud melalui kerja-kerja artikulatif (Articulatory labor). Kerja artikulatif ini membutuhkan waktu yang lama, seperti halnya petani menggarap sawah atau ladang. Petani ketika menanam padi butuh waktu lama. Mereka bisa tiap hari ke sawah untuk merawat dan menjaganya agar tidak dirusak hama. Hasilnya pun juga tidak langsung jadi. Setelah berbulan-bulan baru kelihatan hasilnya. Sebab itu, Alatas dalam bukunya menggunakan istilah “labor” untuk menjelaskan otoritas sebagai usaha yang dilakukan terus-menerus, bukan menggunakan kata “work” yang identik dengan proses memproduksi barang jadi.

Alatas berbeda dengan kebanyakan peneliti sebelumnya yang menggunakan teori karisma (charisma) Max Weber untuk menjelaskan otoritas agama. Kalau anda tertarik dengan penelitian yang menggunakan pendekatan ini, baca buku Hamid Dabashi, judulnya Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to Establishment of The Umayyads. Bagi Alatas, teori Max Weber mungkin berguna untuk menganalisis “the founding of a religious tradision”, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan “postfoundational religious authority” secara menyeluruh.

Karena pendekatan Weberian tidak memadai, Alatas meminjam konsep otoritas yang dipopulerkan Hannah Arendt. Menurut Arendt, otoritas adalah relasi hirarkis (a hierarchial relationship) yang menghubungkan sebuah komunitas dengan masa lalu yang dianggap pondasi (the foundational past), sehingga orang yang diakui kapasitasnya diberi wewenang untuk menyaimpaikan dan menerjemahkannya dalam masa sekarang.

Jadi, otoritas tidak bersandar pada common reason, bukan pula pada power, tetapi merujuk pada relasi hirarki yang dianggap dan disepakati benar dan sah oleh anggota komunitas. Penting dicatat, relasi hirarki adalah sebuah capaian, hasil dari kerja keras, bukan pemberian. Usaha membangun relasi itu tidak bisa berhenti, dilakukan terus menerus, supaya jamaah atau komunitas yang dikelola bertahan lama (a durable community).

“Otoritas itu seperti halnya relasi kita dengan dokter, bukan seperti relasi kita dengan polisi,” Kata Alatas dalam sebuah acara bedah buku.

Melalui konsep otoritas tersebut, ada tiga hal yang paling penting diperhartikan dalam pembentukan otoritas, yaitu, koneksi terhadap masa lalu yang dianggap pondasi, kemampuan untuk mewujudkan masa lalu yang itu pada masa sekarang, dan memiliki kemampuan melahirkan kepatuhan tanpa ada paksaan. Ketiga aspek ini diistilahkan lebih lanjut oleh Alatas dengan sunnah, konektor, dan komunitas.

Bani Alawi [Ba Alawi] Menjadi Pembahasan

Jika Talal Asad memahami Islam sebagai tradisi diskursif (a discursive tradision), Nasr Hamid Abu Zaid menyebut Islam sebagai peradaban teks (hadaratun nash), Alatas dalam bukunya tidak menjadikan teks sebagai titik berangkat. Teks tetap penting dalam pembentukan otoritas, tetapi ia bukan faktor satu-satunya dan utama.

Sosok yang menjadi konektor (a living connector) yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan masa lalu kenabian (the prophetic past) dan menerjemahkannya dalam konteks hari ini, jauh lebih berperan dalam pembentukan otoritas dibandingkan teks keagamaan. Teks pada akhirnya akan menjadi mati, tidak berguna, tanpa ada upaya dari seorang tokoh untuk menghidupkan teks itu dan membuatnya relevan. Ini sekaligus menjelaskan, mengapa ada kitab kecil seperti Safinatun Naja, karangan Syekh Salim bin Sumair, bisa menjadi rujukan fikih di banyak negara, termasuk nusantara. Semua itu tidak terlepas dari peran aktor, baik pendakwah ataupun ulama, yang menghidupkan kitab tersebut dengan cara menjadikannya sebagai rujukan di komunitas mereka.

Terkait pentingnya peran konektor, Alatas mengutip penjelasan Habib Lutfi dalam pendahuluan bukunya. Pada saat mencontohkan tata cara wudhu, Habib Lutfi mengatakan apa yang dipraktikkannya itu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Beliau mengetahui hal itu dari gurunya yang memiliki silsilah sampai ke Rasulullah SAW. Teks kadang membingungkan, karenanya kita butuh penguatan dari kesaksian langsung dari orang-orang yang punya koneksi dengan Rasulullah SAW.

Dalam bukunya, Alatas banyak mengulas bagaimana peran para konektor dalam menyebarkan Islam, terutama kontribusi Bani ‘Alawi [Ba Alawi] dalam membangun jamaah. Setelah menjelaskan perjuangan dakwah Ba ‘Alawi di Yaman, dan sejarah pertama kali mereka berdakwah di Nusantara, Alatas selanjutnya mengulas Habib Lutfi dan komunitasnya. Beliau adalah sosok yang sangat menarik, tidak dikenal sebelumnya, leluhurnya juga tidak terlalu populer, tetapi dengan kerja kerasnya, ia berhasil membangun komunitas/jamaah yang diikuti ribuan orang, sehingga dianggap sebagai salah satu ulama yang otoritatif di Indonesia saat ini.

Bagaimana proses Habib Lutfi membangun otoritas akan dibahas dalam tulisan selanjutnya..

Beli Buku What is Religious Authority di sini