Puasa Ramadhan sudah memasuki sepuluh hari puncak. Bagi orang Mukmin, fase ini paling utama dalam ibadah Ramadhan. Selain terdapat malam lailatul qadar yang nilainya lebih baik dari seribu bulan, Rasulullah memberikan contoh melalui tindakannya (sunnah) dalam melipatgandakan tirakat kepada Allah SWT pada sepuluh hari terakhir. Salah satunya dengan beri’tikaf atau berdiam diri di dalam masjid sambil menjauhkan pikiran dari keduniaan.

Bersama salat, zakat, dan haji, Islam mengategorikan puasa sebagai ibadah yang esensial. Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulum-id-Din, bahkan menyebut puasa sebagai seperempat keimanan. Menurut Ghazali, puasa merupakan laku fisik dan hati. Kalau zakat membersihkan harta, salat dan puasa menyucikan jasmani dan rohani.

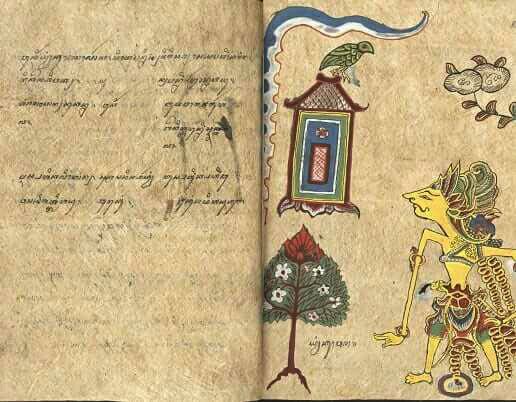

Di Jawa, laku puasa sudah dikenal jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-14. Istilah puasa dalam bahasa Indonesia pun diadopsi dari Jawa, pasa (berpuasa, tapa, penghalang). Genealoginya berasal dari bahasa Jawa Kuno, pāśa (jerat, ikatan, rantai,

belenggu) dan upawāsa (sebagai tindakan keagamaan yang terdiri dari pantang dari semua

kepuasan sensual, dari parfum, bunga, ornamen, sirih, musik, menari, dan lainnya); pantang

makanan secara umum.

Baik kata pāśa maupun Upawāsa berakar dari bahasa Sanskerta: upavāsa (tindakan

keagamaan yang terdiri dari berbagai pantangan, seperti makan-minum, kepuasan sensual,

dan sebagainya). Orang Jawa juga mengenal kata siyam—diserap dari kata bahasa Arab

shaum atau shiyam—yang bermakna sama dengan pasa. Meski begitu, keberadaan siyam tak

serta-merta menggantikan pasa, melainkan menjadi bentuk halusnya (krama).

Berdasarkan makna harfiah tersebut, puasa diyakini sebagai cara pengendalian dari segala nafsu, bentuk penyucian, sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Sang Hakikat Tertinggi. Bentuknya bisa dengan tidak makan-minum, tak melakukan hubungan seksual, atau dengan melakukan tapa. Puasa dilakukan untuk mencapai tujuan yang sifatnya sangat suci.

Lepas dari konteks Ramadhan, puasa beserta definisi dan ajaran di dalamnya merupakan konsep yang universal dalam peradaban umat manusia. Universalitas itu tergambar dari tujuannya: Ilahiah. Dalam kegiatan kepenyairan era Jawa Kuno (kawi), misalnya. Para kawi berpuasa saat menggubah karya sastra kakawin. Mereka percaya kakawin bisa menjadi salah satu bentuk tirakat untuk “menyatu” dengan Hyang Agung.

Puasa dalam Penciptaan Kakawin

Mengarang kakawin menjadi praktik untuk manunggal dengan dewa. Saat menggubah kakawin, para kawi sekaligus melakukan yoga—mengheningkan pikiran, menguasai diri, dan bertafakur hingga mencapai kesempurnaan. Pakar Jawa Kuno P.J. Zoetmulder, dalam Kalangwan (1985), mengistilahkan yoga para kawi dengan yoga sastra.

Seorang yogi tahu betul sang dewa bersemayam dalam lubuk hati manusia. Hati laksana padma yang merupakan singgasana dewa pujaan (iṣṭadewatā). Hakikatnya, alam Ilahi dan alam manusia bersatu (manunggaling kawula Gusti) melalui hati. Tentu bukan penyatuan secara harfiah, melainkan kesadaran tentang ke-manunggal-an yang ada. Dan dengan yoga, kesadaran akan persatuan tersebut kian nyata dan nampak.

Seorang kawi memulai yoga sastranya dengan melakukan puja kepada iṣṭadewatā yang digambarkan sebagai dewa keindahan. Puja itu tergambar dalam manggala, bait-bait pembuka kakawin. Selama melakukan yoga sastra seorang kawi mengatasi segala nafsu dan godaan duniawi dengan berpuasa dan bertapa. Batin seorang yogi harus berkonsentrasi (dhyāna) hingga hatinya dipenuhi gambaran sang dewa dan agar duniawi sirna dari pandangan batin (dhārana). Setelah kesadaran diri mulai hilang, seluruh pribadi sang yogi terserap oleh dewa. Titik inilah yang disebut sebagai samādhi.

Praktik yang sama dalam Islam dikenal sebagai suluk (pelakunya disebut salik), upaya hamba untuk menjadi pribadi sempurna (insan al-kamil) di hadapan Allah SWT. Praktik ini lazim dilakukan penganut tarekat. Seorang salik melakukan berbagai bentuk ibadah, seperti puasa, memperbanyak zikir, atau metode lain yang diarahkan mursyid, dengan tujuan untuk menyucikan diri hingga akhirnya bisa tersingkap hijab antara dirinya dan Yang Maha Tunggal. Tahapannya kurang lebih sama dengan yoga: membersihkan jiwa (takhalli), memperindah diri (tahalli), dan menghadirkan Allah Azza Wajalla dalam setiap tarikan napas dan aktivitas (tajalli).

Selain menjadi laku, kakawin juga berfungsi sebagai yantra atau wadah yang digunakan dalam upaya “bersatu” dengan dewa. Karena itulah kakawin dianggap setara dengan dewa keindahan itu sendiri. Kata-kata dan bunyi-bunyian di dalamnya merupakan wujud keindahan (langö), tempat dewa keindahan bersemayam. Dengan menggubah kakawin atau menikmatinya seseorang bisa masuk ke dalam keadaan ekstase sekaligus estetis. Siapapun yang membaca atau mendengarnya disebut akan mendapatkan keselamatan—dalam Islam sama dengan syafaat—sekaligus merasakan pancaran keindahan Tuhan.

Arjunawiwāha dan Śiwarātrikalpa

Banyak kakawin di era Jawa Kuno yang menggambarkan konsep pengendalian diri atau “pengekangan” agar bisa manunggal dengan Tuhan. Paling populer adalah Arjunawiwāha, yang digubah Mpu Kanwa pada 1028-1035. Zoetmulder menyebut teks ini merupakan tonggak awal sastra kakawin Jawa Timur. Syair yang diduga lahir pada masa Raja Airlangga tersebut mengisahkan Arjuna dalam mencari anugerah Hyang Widhi.

Untuk mendapatkan anugerah itu Arjuna melakukan tapabrata di Gunung Indrakila. Dalam tapanya ia dihadapkan banyak ujian. Godaan hawa nafsu yang disimbolkan oleh dua sosok bidadari cantik; ujian melepaskan keduniawian yang digambarkan dalam perbincangan falsafi dengan Batara Indra; cobaan melawan keserakahan diri yang disiratkan dalam pertarungan dengan celeng buas; tes dalam melawan rasa iri dan dengki yang dikiaskan melalui pertarungan ular berkepala dua; dan, pengekangan rasa amarah dalam diri yang dilambangkan dengan pertempuran melawan raksasa.

Kakawin lain yang menggambarkan laku puasa adalah Śiwāratrikalpa—juga dikenal dengan Lubdhaka. Zoetmulder menduga Mpu Tanakung selesai mengarang karya ini pada pertengahan abad ke-15 atau pada era Majapahit. Teks ini mengisahkan seorang pemburu bernama Lubdhaka yang membunuh hewan-hewan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena niat itulah para dewa menganggap Lubdhaka melanggar tata hidup suci (dharma).

Pernah Lubdhaka tak mendapatkan hasil buruan seekorpun. Karena malam sudah larut, setelah sia-sia sehari berburu tanpa makan dan minum, ia terpaksa berjaga di atas pohon wilwa di tengah hutan agar terhindar dari terkaman binatang buas. Sambil berjaga ia memetik dedaunan pohon itu lalu menjatuhkannya ke air danau. Daun yang dijatuhkan Lubdhaka tak sengaja menyentuh lingga Śiwa di danau. Kebetulan, malam itu bertepatan dengan Śiwaratri, upacara pemujaan bagi Dewa Siwa yang jatuh pada malam ke-14 bulan ketujuh dalam penanggalan Hindu. Puasa serta puja yang tidak disadarinya itu membebaskan Lubdhaka dari siksa neraka dan membawanya ke surga.

Puasa, Ajaran Hidup di Jawa

Puasa sejak era Jawa Kuno termasuk bagian dari ajaran hidup. Praktiknya tumbuh subur setidaknya sejak masa Raja Airlangga. Bentuk lakunya beragam. Di era Jawa Kuno dikenal tapāracut dan ugrātapa sebagai upaya untuk melepaskan diri dari segala dosa di dunia.

Dalam kultur Jawa modern laku puasa berkembang menurut cara dan tujuannya. Ada poso mutih, tidak mengonsumsi apapun selain yang berwarna putih. Ada ngebleng, tidak makan-minum selama 24 jam penuh selama tiga hari dengan harapan bisa menguatkan sukma para pelakunya. Juga ada pati geni yang mirip dengan ngebleng. Bedanya, orang yang melakukannya tidak boleh keluar dari kamar yang tertutup dari cahaya—bahkan sekadar untuk buang air kecil—selama waktu tertentu.

Tak mengherankan jika Islam dan segala syariatnya tak sulit diterima masyarakat Jawa saat disebarkan para wali. Itu karena olah ibadat dalam Islam, seperti berpuasa, sudah sangat melekat dan menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan orang Jawa saat itu. Orang Jawa sudah njawani alias mengerti betul hakikat puasa. Islam juga tidak memberangus tradisi lama, melainkan memodifikasinya untuk mengembangkan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Hal itu bisa dilihat dari manifestasi ajaran wali songo.

Pada akhirnya, puasa memang sebuah pesan dari Tuhan agar manusia tidak melulu mengurusi duniawi yang kerap membuat lupa kepada azali kita. Semoga pemikiran saya tidak salah.