“Pengingkaran atas agama Allah Allah bagiku adalah wajib. Tapi buruk bagi Umat Islam.”

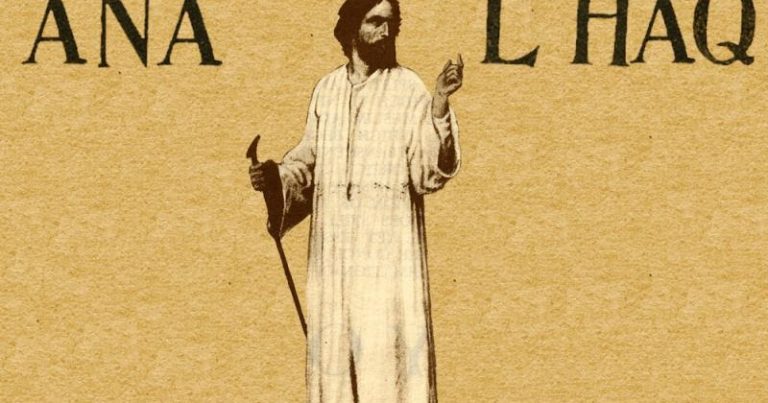

Terjemahan bebas dari puisi al-Hallaj (wafat pada 922) di atas mengungkapkan bahwa dia kafir pada agama Allah.

Baginya, hal itu adalah wajib. Sedangkan bagi orang-orang Islam hal itu merupakan sesuatu yang sangat buruk.

Tentu saja tidak bisa langsung kita tolak puisi di atas hanya karena kita bersandar pada keterbatasan paradigma yang bertengger pada kapasitas keilmuan kita.

Kita mesti lentur dengan mencoba memahami apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si putra Manshur itu dengan sebait puisinya.

Ketika mengucapkan puisi di atas, dia yang mabuk Allah itu sedang berada di puncak piramida tauhid yang selama itu didakinya.

Pada kedudukan spiritual yang cemerlang itu, tidak boleh tidak dia mesti menegasikan apa pun yang lain. Termasuk agama dan segala kebenaran yang datang dari hadiratNya.

Bagi dia yang pernah merasa punya janji paling sakral dan sangat menyenangkan di tiang gantungan dengan Allah Ta’ala itu, agama bukanlah Allah dan Allah jelas bukanlah agama.

Orang tidak boleh menuhankan agama, apalagi hanya dengan perspektifnya yang dangkal, terbatas dan nisbi.

Karena itu, sangat bisa dimaklumi sebenarnya ketika si sufi martir itu “menerobos” rambu-rambu yang berupa agama sebagai risalah kebenaranNya. Bukan dengan cara abai atau bahkan apalagi dengan meniup terompet peperangan terhadap agama. Tapi dengan sama sekali tidak mau “transit” di situ.

Karena itu, dalam keadaan terus-menerus dimabuk rindu kepada hadiratNya, atensi dan penglihatannya semata tertuju kepada satu “arah” yang sebenarnya mengejawantah di seluruh arah.

Tertutup penglihatannya pada yang lain. Termasuk pada agama. Karena apa yang disebut “lain” sejatinya tak pernah ada.

Saya kira menarik juga kekafiran model al-Hallaj itu kita jadikan semacam thariqah, jalan, sembari berdendang menuju kepadaNya. Sembari menyapa, membelai dan menolong makhluk-makhluk di sekitar kita atas nama cintaNya.

Itulah, pelajaran agung dari sufi agung, meski wafat digantung.

Wallahu A’lam.