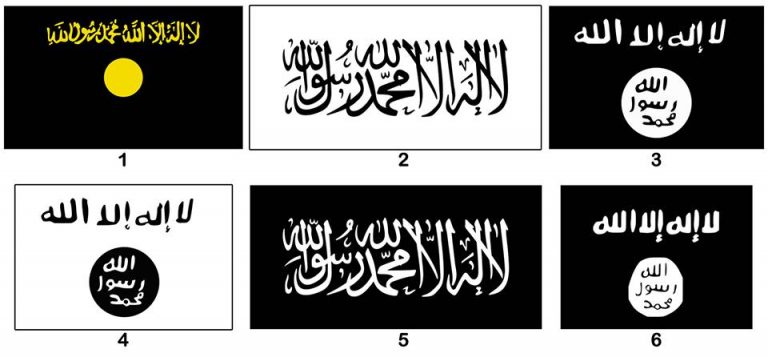

Bendera hitam atau putih bertuliskan kalimat tauhid selalu diidentikan oleh sebagian kelompok sebagai bendera Islam atau bendera Rasulullah. Sehingga kalau ada bendera lain yang tidak serupa dengan bendera Rasulullah diangap bukan Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Kelompok yang mengindetikan bendera hitam atau putih bertulis kalimat tauhid ini sebagai bendera Rasulullah merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam beberapa kitab hadis. Ibnu Abbas berkata:

كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

“Bendera (pasukan) Rasulullah itu hitam dan panjinya itu putih yang bertuliskan di atasnya La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah.”(HR: Al-Thabarani)

Merujuk pada penelitian yang dilakukan tim el-Bukhari Institute dalam buku Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis, hadis tentang bendera Rasulullah di atas terdapat dalam beberapa kitab, di antaranya, Mu’jam al-Awsath karya al-Thabarani dan Akhlaq al-Nabi wa Adabuhu karya Abu al-Syaikh al-Ashbihani.

Secara umum, kualitas hadis bendera hitam bertulis La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah adalah dhaif (lemah), baik riwayat al-Thabarani ataupun Abu al-Syaikh. Hadis bendera hitam juga dikategorikan dhaif oleh Ibn ‘Adi dan termasuk salah satu dari sekian banyak hadis dhaif yang terdapat dalam kitab al-Kamil fi Dhu’afa al-Rijal.

Riwayat al-Thabarani dihukumi lemah karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah, yaitu Ahmad Ibn Risydin. Menurut al-Nasa’i, Ibn Risydin adalah seorang pembohong kadzdzab (pembohong). Al-Dzahabi menyebut Ibn Risydin sebagai pemalsu hadis (muttaham bi al-wadh’). Ibn ‘Adi mengakui Ibn Risydin salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, namun sangat disayangkan kebanyakan periwayatannya munkar dan palsu. Sementara menurut Ibn Yunus, Ibn ‘Asakir, dan Ibn al-Qaththan, dan Ibn al-Qasim, Ibn Risydin diterima hadisnya karena dia kredibel (tsiqah) dan penghafal hadis (huffazh al-hadis).

Ketika dihadapkan pada dua kesimpulan yang bertolak-belakang ini, maka penilaian negatif (jarh) lebih diprioritaskan daripada penilaian positif (ta’dil). Kesimpulan ini merujuk pada kaidah umum dalam jarh wa al-ta’dil, “Apabila bertentangan antara jarh dan ta’dil, maka jarh lebih didahulukan bila dijelaskan argumentasinya secara spesifik”. Dengan demikian, riwayat Ibn Risydin tidak dapat diterima karena pembohong (muttaham bi al-kidzb) dan dianggap pemalsu hadis (muttaham bi al-wadh’), meskipun riwayat dan hadisnya banyak didokumentasikan.

Adapun riwayat Abu Syaikh berasal ari dua jalur: Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah dihukumi lemah karena ada Muhammad Ibn Abu Humaid dalam silsilah sanadnya. Sebagian besar kritikus hadis berpendapat bahwa Abu Humaid adalah dhaif dan termasuk munkar al-hadis. Sedangkan riwayat Abu Syaikh yang bersumber dari Ibn ‘Abbas dihukumi hasan dan tidak sampai pada tingkatan shahih.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas hadis bendera hitam yang diriwayatkan oleh al-Thabarani dan riwayat Abu Syaikh yang bersumber dari Abu Hurairah adalah lemah atau dapat disebut juga hadis munkar. Sementara riwayat Abu Syaikh yang berasal dari Ibn ‘Abbas termasuk hadis hasan dan tidak mencapai derajat shahih.

Bagaimana Pengamalannya?

Setelah mengetahui kualitas hadis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengamalannya: apakah hadis tersebut wajib diamalkan atau tidak. Dalam bahasa lain, apakah hadis bendera Rasulullah itu bermuatan syariat atau tidak. Kalau dipahami sebagai bagian dari syariat berati wajib diamalkan. Sementara kalau bukan bagian dari syariat tidak wajib diamalkan.

Menurut KH. Ali Mustafa Yaqub, ada dua indikator yang dapat digunakan untuk membedakan syariat dan bukan syariat, atau budaya, di dalam memahami hadis Nabi: pertama, apabila amalan tersebut hanya dilakukan oleh umat Islam dan tidak dilakukan agama lain berati amalan itu bagian dari syariat; kedua, jika sebuah perbuatan dikerjakan oleh semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, dan sudah ada sejak sebelum kedatangan Islam, maka perbuatan tersebut bukan syariat dan termasuk budaya.

Berdasarkan dua indikator ini dan sekaligus merujuk pada fakta sejarah, bendera bukanlah bagian dari syariat karena sudah ada sebelum kedatangan Islam dan digunakan oleh semua pasukan perang, baik Muslim ataupun non-Muslim. Bahkan dalam pandangan Ibnu Khaldun, memperbanyak bendera, memberi warna dan memanjangkannya, hanya semata-mata untuk menakuti musuh dan kepentingan politik suatu pemerintahan.

Kendati Rasulullah menggunakan warna dan bentuk bendera tertentu, bukan berati model bendera Rasulullah ini mesti diikuti oleh setiap umat Islam, sehingga negara yang tidak sesuai warna benderanya dengan bendera Rasulullah dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Karena pada hakikatnya, persoalan warna dan bentuk bendera bukan bagian dari agama yang bersifat ibadah (ta’abbudi), seperti halnya shala, puasa, dan ibadah mahdhah lainnya, tetapi termasuk urusan muamalah yang identik dengan perubahan dan perkembangan.

Artikel ini ditulis oleh M. Khalimi dan Hengki Ferdiansyah, pernah dimuat di NU Online