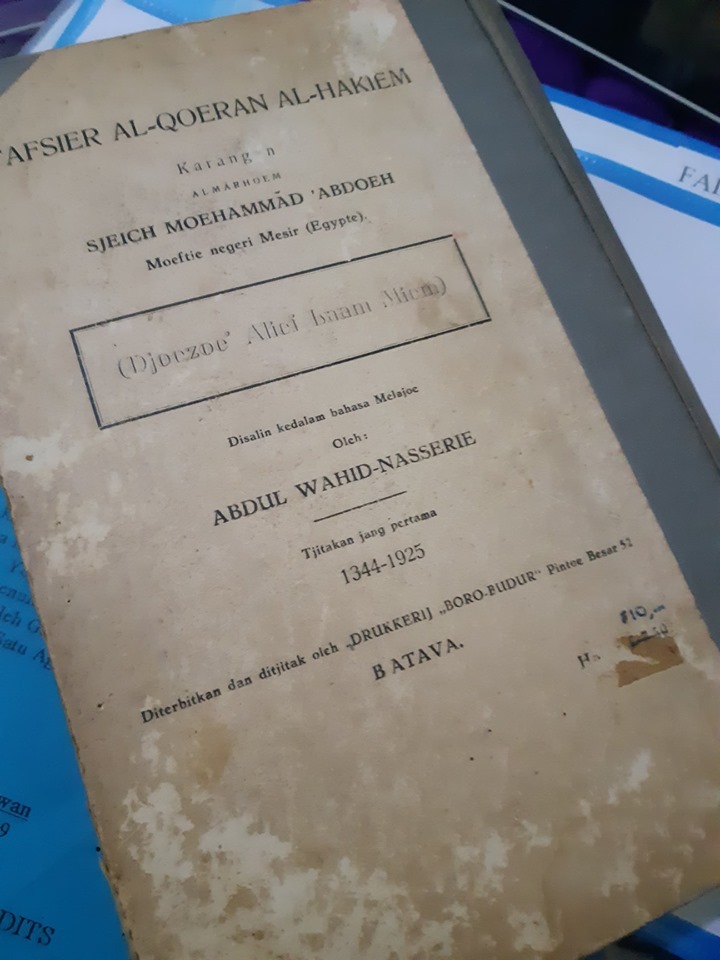

“Tafsier Al-Qoeran Al-Hakiem Karangan Almarhoem Sjeich Moehammad `Abdoeh (Moeftie negeri Mesir [Egypte] Djoedoe` Alief Laam Miem disalin kedalam bahasa Melajoe oleh Abdul Wahid-Nasserie Tjetakan jang pertama 1344-1925” baru saja sampai pagi ini, beli di pasar daring beberapa hari yang lalu.

Tidak banyak yang dapat diceritakan tentang buku ini saat ini. Begitu pula terkait penerjemahnya. Nama Abdul Wahid-Nasserie masih terdengar asing bagi saya, dan pengecekan sekilas di Google belum memberikan hasil apa-apa. Yang pasti, Tafsir Muhammad Abduh, al-Manar, telah diterjemahkan ke Bahasa Melayu di kuarter pertama abad 21 ini. Diterbitkan tahun 1925, buku ini tiga tahun lebih tua dari resminya muatan ideologis masuk ke ‘Bahasa Indonesia’ melalui Sumpah Pemuda kedua di tahun 1928.

Pandangan pertama, kesan modernitas buku ini terlihat jelas, melalui dibukanya halaman pertama dan kedua dengan foto Failusāf al-Islam al-Marhūm al-Sayyid Jamāl al-Dīn al-Afghāni’ dan al-Ustādh al-Marḥūm al-Syaikh Muḥammad `Abduh. Bahwasanya buku ini ditulis dengan aksara latin tentu saja memperlihatkan sisi modernisme yang kuat. Di senjakala hegemoni aksara turunan Arab (Arab-Melayu, Pegon) di perbincangan keilmuan Islam di Indonesia di kala itu, buku ini, diterbitkan di Batavia, menggunakan aksara ‘Eropa’.

‘Kemadjoean’ juga menjadi perbincangan utama penerjemah buku ini dalam pengantarnya. Ia mendedah pengaruh dunia Arab ke peradaban Eropa di Abad pertengahan, lalu mengisahkan sekolah-sekolah Arab yang dimulai di tanah Hindia diharapkan membawa kepada semangat kemajuan pula, sebagai tandingan dari kemajuan yang diimpor dari Eropa melalui pengaruh Belanda.

Bahasa, dalam keyakinan penerjemah, merupakan pintu masuk untuk cita-cita kemajuan itu. Dalam sebuah kutipan, ia menyebut:

“Boedjangga-boedjangga dari ahli-pengarang dan ahli-pembitjara (chotib) dari anak-Hindia, mereka telah memboeka semoea pintoe pergerakan, akan tetapi mereka tinggal tiada meperloekan dan mementingkan sedikitpoen hal-ahwal kerendahan bahasa. Bahasa kita Melajoe ada bahasa jang amat rendah sekali, sehingga sekali-kali ta’ akan bisa kita mendjadi madjoe, semasa bahasa ialah dasar atau pokok jang pertama bagi sesoeatoe oemmat akan menoedjoe kemadjoean, dan bahasa itoe adalah battery electrict jang menjampaikan segala matjam-matjam Ilmoe pada oemmat itoe, dan djika kita ketahoei bahwa bahasa kita tiada tedapat didalamnja boekoe-boekoe tentang pokok-pokok ilmoe apa sahadja dari Ilmoe-ilmoe penghidoepan…”

Demikianlah kiranya kegelisahan penulis tentang bahasa Melayu dan minimnya bahan bacaan berkualitas dalam bahasa tersebut. Jelaslah sudah, bahwa penerjemahan Tafsir Juz pertama karangan Muhammad Abduh ini merupakan upaya penerjemah untuk membawa dua semangat: mengangkat derjat bahasa Melayu dan menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat.

Semangat modernitas penerjemah juga terlihat dari sikap keterbukaanya terhadap kemajuan bangsa Eropa. Dia sebutkan, tidak mungkin dipungkiri bahwa peradaban Eropa adalah peradaban ‘oemmat jang tinggi.’ Akan tetapi, ia menyesalkan, hampir 3 abad interaksi bangsa Hindia dengan Eropa, ‘tiada kita ambil dan petik, melainkan dari tingkah-lakoe dan perangai jang amat rendah dan terlaloe boeroek.’ Sementara itu, masih menurut penerjemah, mereka yang keluar dari sekolah-sekolah Belanda justru tidak berminat mengembangkan bahasa ‘kita’.

Di atas semua itu, ia meyakini, bahwa Islam adalah agama kemajuan. Iamenegaskan “Agama Islam ialah njawa kemadjoean.”

Sebagaimana semangat modernitas Islam di Indonesia mengusung ide kemerdekaan, tampak jelas penerjemah buku ini juga memiliki cita-cita yang sama. Satu hal lagi yang cukup menarik, pemilik awal buku ini (barangkali; tentu saja kita tidak tahu sudah berapa kali kepemilikan buku ini berpindah-pindah) tampaknya juga adalah seorang modernis-nasionalis. Setiap kata Hindia, Boemipoetra-Hidia, atau Hindia-Nederland selalu ia coret dan diganti dengan kata ‘Indonesia’.[]