Jihad kerapkali disalahpahami, baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Jihad dianggap sebagai “perang suci” (holy war) atau “perang senjata” (jihad fisik-militer). Makna jihad semakin menyempit ketika direduksi sebagai suatu sikap mengangkat senjata lalu diarahkan kepada setiap orang yang dianggap “kafir”. Bahkan tidak sedikit masyarakat Barat yang kerap mengasosiasikan jihad dengan ekstremisme, radikalisme dan terorisme belaka.

Secara etimologis, kata Jihad berasal dari Jahada yang artinya “mengerahkan upaya”, “berusaha dengan sungguh-sungguh”, dan “berjuang keras”. Dalam makna yang lebih luas, kata Jihad kerap digunakan untuk melukiskan sebuah usaha maksimal untuk melawan suatu hal yang bathil. Misalkan, bersungguh-sungguh dalam perjuangan menimba ilmu di pesantren atau Perguruan Tinggi merupakan sikap jihad itu sendiri, atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga hakikitnya adalah jihad. Dari pemahaman ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya antara jihad dengan kekerasan.

Sayangnya, bagi kalangan fundamentalis, jihad sering digunakan untuk melegitimasi perjuangannya atas nama agama. Jihad dimaknai sebagai aktifitas politik dari suatu dakwah melalui jalan kekerasan. Ibnu Taymiyah (1263-1328 M) misalnya berbicara mengenai jihad dalam kaitan politik Islam dan supremasi syariah, di mana substansi agama adalah shalat dan jihad (perang). Menurut Ibnu Taymiyah, jihad identik dengan kekuasaan politik. Karenanya, untuk bisa menegakkan jihad dan syariat Islam, dalam pandangan Ibnu Taymiyah, harus ditempuh melalui kekuasaan politik.

Lebih lanjut Hasan al-Banna (w. 1948) pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dan muridnya Sayyid Quthb (w. 1966), memahami jihad sebagai perjuangan politik revolusioner, yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam (hegemoni Barat). Bahkan Al-Maududi (w. 1979) lebih radikal dengan mensejajarkan Islam dan jihad sebagai “gerakan politik revolusioner”. Semua pemikiran ini bermuara pada kekuasaan politik sebagai tujuan sentral dari jihad yang rentan menimbulkan konflik berupa peperangan.

Pemaknaan atas jihad tersebut membawa pada pemahaman bahwa jihad adalah perang. Atas dasar itulah, bisa dipahami kalau masyarakat luas, terutama Barat, tetap menganggap jihad dalam Islam adalah ajaran perang, ajaran tentang kekerasan, bahkan terorisme. Dari kenyataan ini kita bisa melihat bahwa pemahaman negatif (kesalahpahaman) masyarakat, terutama orang Barat terhadap Islam sudah sedemikian parah dan menyedihkan.

Bagaimana bisa agama yang diklaim umatnya sebagai penebar kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, namun dipahami sebaliknya oleh “orang luar”. Kesan demikian semakin menguat ketika umat Islam dituduh sebagai terdakwa atas berbagai tragedi terorisme di penjuru dunia. Padahal di dalam prinsipnya, Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan dan perang. Karena sesungugnya Islam adalah agama damai dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin).

Pertanyaannya adalah mengapa tuduhan negatif itu terus menerus diproduksi melalui konsep jihad, meskipun (sebagian) umat Islam sudah berupaya memberikan penjelasan secara clear? Tentu “tidak ada asap jika tidak ada api”, mungkin pepatah ini tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bahwa tak bisa dimungkiri, massifnya penyebaran konten-konten negatif di media sosial tentang jihad turut memengaruhi mindset masyarakat akan makna buruk jihad itu sendiri.

Sebenarnya, kata jihad jika dikaitkan dengan agama, mengandung contradictio in terminis. Apabila “perang” mengandaikan kekerasan, pembunuhan, dan permusuhan, maka “kesucian agama” meniscayakan kelembutan, kasih sayang, dan saling menghargai. Sehingga “kesucian” yang dilekatkan pada “perang” merupakan klaim teologis yang digunakan untuk membenarkan tindakan kelompok fundamentalis. Mereka mengklaim jihad sebagai “perang suci” (holy war) sebagai upaya untuk membela agama. Kematian dalam “perang suci” tersebut dianggap sebagai kematian di Jalan Tuhan atau mati Syahid. Atas nama Tuhan dan “kesucian” itu manusia boleh mengorbankan jiwanya dan jiwa “orang lain” yang dianggap musuh.

Padahal dalam bahasa Arab, tidak ada kata yang memiliki istilah yang benar-benar cocok untuk menunjukkan jihad sebagai “perang suci”. Kata “Perang” dalam bahasa Arab adalah harb, sedangkan “suci” adalah muqoddas. Jadi, pemaknaan jihad dengan perang suci sangat jauh dari makna yang sebenarnya. Ironisnya, kalangan fundamentalis justru menyamakan jihad dengan “perang suci” padahal makna jihad sebagaimana dijelaskan di atas tidak sedikitpun mengandung anjuran untuk berbuat kekerasan.

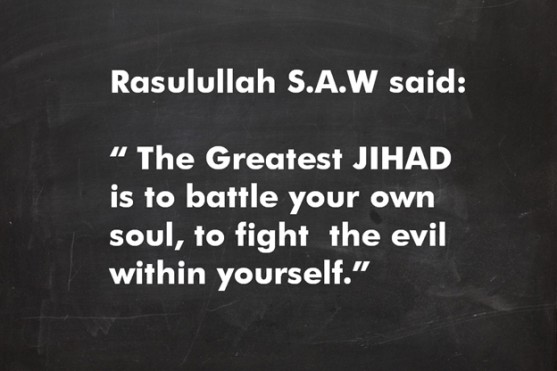

Said al-Ashmawi dalam Against Islamic Ekstremism (1998) menjelaskan, bahwa konsep jihad yang cenderung dimaknai sebagai perang fisik pada mulanya terjadi ketika orang-orang Islam terpaksa bertempur melawan orang-orang Mekkah pada Perang Badar (624 M). Akan tetapi, justru Nabi Muhammad SAW melihatnya tidak pada aksi peperangannya, tetapi pada konsep spiritualnya. Sehingga setelah Perang Badar, Nabi bersabda “Kita pulang dari Jihad kecil (Perang Badar) menuju jihad akbar”.

Makna yang terkandung dari sabda Nabi tersebut adalah bahwa perang hanyalah jihad kecil, dan jihad yang lebih besar adalah melawan segala nafsu yang terdapat dalam jiwa manusia. Inilah makna jihad yang sebenarnya. Terlebih argumentasi al-Ashmawi tersebut diperkuat dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang selaras dengan pendapatnya, antara lain QS. AL-Kahfi: 29; Al-Haj: 39-40; Al-Baqarah: 190; AL- Ma’arij: 5.

Tak bisa dimungkiri, kesalahpahaman akan makna Jihad, terutama mutakhir ini, bersumber dari gerakan fundamentalisme yang kerap menggunakan jihad sebagai maskot gerakannya. Kelompok ekstremis senantiasa menjadikan jihad sebagai spirit perjuangannya. Misalkan gerakan radikal di Mesir seperti al-Jihad, gerakan al-Takfir wa al-Hijrah, serta ikhwanul Muslimin. Di Indonesia, kelompok seperti Hizbut Tahrir juga kerap menampilkan jihad sebagai tema gerakannya dengan semangat membangun negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Akibat dari itu, timbullah salahpaham yang fatal tentang makna jihad. Dan tentu saja itu menciderai kesucian nama Islam sendiri. Karena itulah, Jihad lebih tepat dipahami dalam pengertian moral dan spiritual, dan bukan semata-mata dalam pengertian perang. Tugas kita adalah menghadirkan Islam yang ramah, damai dan menebar rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin), dan bukan menggelorakan spirit jihad dengan jalan kekerasan.

Ahmad Hifni, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.