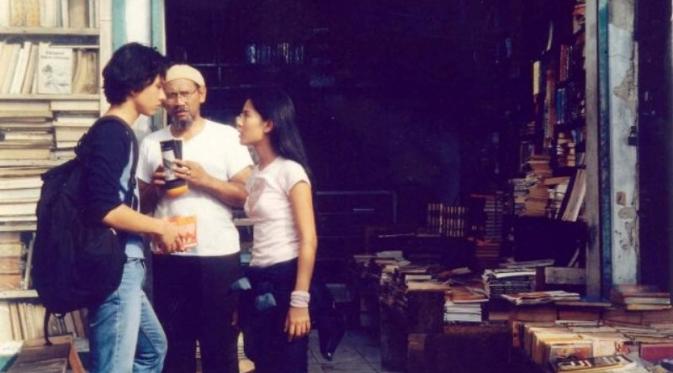

Setelah tahu bahwa yang menemukan buku “Aku” yang telah lama dicari adalah Cinta, maka Rangga langsung menemui perempuan jutek tersebut. Tapi suasana sudah berubah dan tampak begitu cair. Tidak ada lagi rasa permusuhan seperti sebelumnya.

“Kalau kamu suka Chairil Anwar atau puisi klasik lainnnya, ada tuh di toko buku langganan saya?” tanya Rangga.

Secepat kilat, Cinta yang sedang duduk di samping Rangga berujar,”Oh ya di mana?”,

“Di Kwitang?”

(Dialog Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo dalam adegan film Ada Apa dengan Cinta.)

Kwitang, sebuah nama yang tida asing bagi warga Jakarta. Apalagi jika ditambah kata ‘buku’ setelahnya. Kwitang dan buku adalah perpaduan yang tidak akan pernah lekang zaman. Begitu terkenalnya kawasan yang berada di Jln. Kwitang Raya itu hingga membuat banyak orang luar kota tergiur dan tertantang ke daerah ini hanya untuk satu tujuan; berburu buku.

“Dulu, kesalahan saya adalah tidak akrab dengan Kwitang. Padahal saya pernah tinggal di sekitar Kwitang pada awal-awal kuliah,” kenangnya sembari menunjukan kepada saya sebuah buku klasik Pater Pancalli karya Babhutibusan Bandopadhyay. “Lihat, masih banyak buku klasik dan murah. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan Kwitang jaman dulu,” imbuh kawan saya, Hasan (27 th), seorang jurnalis sebuah media online yang beberapa kali datang ke tempat ini.

Riwayat Kwintang begitu panjang. Sebagian orang sepakat bahwa Toko Gunung Agung, yang bisa dikatakan pemula ihwal jual menjual buku di daerah Kwitang. Toko yang didirikan oleh pengusaha Tionghoa bernama Tjio Wie Tai pada tahun 1953 ini lambat laun menjadi toko yang diperhitungkan. Lelaki yang kemudian hari berganti nama menjadi Mas Agung juga dekat dengan Bung Karno. Buku-buku karangan beliau pun diterbitkan. Seperti Di Bawah Bendera Revolusi (jilid 1&2) dan lain-lain. Nama Gunung Agung sendiri diambil dari terjemahan nama, Wie Tai, yang berarti ‘Gunung Besar’, merujuk nama Tionghoa pendirinya.

Penghujung 60-an mulai berdatanganlah para pedagang buku ke daerah Kwitang, dan menjajakan buku-buku bekas. Lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat ibu kota membuat daerah ini tumbuh begitu begitu cepat dan menjadi pusat buku murah, dan dikunjungi pelbagai elemen masyarakat di Jakarta. Sejak itu pula Kwitang menjadi ramai.

”Saat masih di Kwitang, toko saya banyak disambangi tokoh dan orang-orang besar. Para penulis juga banyak,” ujar salah satu pedagang tertua yang ada di kwitang, Johan (67 th).

Lelaki yang telah memiliki 4 anak dan 5 cucu ini telah berjualan hampir 30 tahun berdagang buku di sini. Banyak tokoh pula yang sering mendatangi kiosnya, seperti Rosihan Anwar, Guruh Soekarno Putra, bahkan mantan presiden RI, Abdurrahman Wahid.

”Gus Dur lumayan sering ke sini. Bahkan sering ke rumah saya, dan makan di sana. Semenjak pindah ke sini (menunjuk lantai-red), beda pokoknya,” imbuhnya.

Benar, suasana memang berbeda. Tepatnya setelah pada hari Kamis, 23 Agustus 2008 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tmembongkar Kwitang seperti layaknya tempat ilegal lainnya. Pemda menilai keberadaan para pedagang di Kwitang telah menganganggu jalan, dan menjadi salah satu biang kemacetan karena memotong hampir setengah ruas jalan. Surat Perintah Bongkar (SPB) dengan nomor 340/175 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan Pemda DKI menjadi surat yang sangat menyesakkan dan menyakitkan bagi para pedagang yang bertahun-tahun mengais rupiah di Kwitang.

Diaspora besar-besaran pun terjadi di kalangan para pedagang. Ada lebih dari 270 pedagang yang tercatat akan kehilangan penghasilan mereka jika Kwitang harus digusur. Pemerintah pun menyiapkan alternatif tempat bagi mereka. Yakni di Komplek Pasar Senen Blok 1 Lt.4, dan di Mall Jakarta City Center (JaCC) Lantai 3-A, Jl. Waduk Melati Raya, belakang Hotel Indonesia. Sebagian pedagang telah berpindah ke sana. Ada pula yang mengalah dan hijrah di tempat yang agak jauh dari tempat semula seperti Blok M, Lt. bawah Pujasera dan Thamrin City. Tetapi sebagian lagi enggan berpindah dan memilih bertahan di Kwitang.

“Kalau di Senen, dulunya parkiran. Makanya tempatnya begini. Pengap, dan sepi di sini, Mas,” papar Aan (34 th) yang hampir 9 tahun berjualan buku.

Lelaki asal Padang ini juga mengeluhkan omset mereka yang anjlok hampir seratus persen tatkala harus pindah ke lokal yang disiapkan pemerintah itu. Ia yang harus menghidupi dua anaknya yang masih kecil harus memutar otak berlebih guna mencukupi kebutuhan keluarganya yang tinggal di daerah Matraman.

“Bayangkan, sekarang dapat perhari 300 ribu saja sudah syukur,” keluhnya. Ia pun tiap bulannya masih harus menyewa tempat sebesar Rp. 480.000/bulan, itu pun masih harus diputar untuk modal membeli buku dari penerbit dan loakan lainnya.

“Biasanya, pada awal masuk kuliah dan tahun ajarang baru kami dapat lumayan. Tapi banyak juga kawan saya yang bangkrut,” imbuhnya. Per bulan, ia bisa mendapatkan laba bersih sekitar 3/4 juta.

Di tempat ini, ada lebih dari 43 kios yang tersebar di Lt. 4 Senen. Buku-buku yang dijual antara lain buku akademik, pelajaran sekolah, majalahbekas, novel-novel luar negeri, buku import dll. Buku ini didapat mereka dari para penerbit yang menjualnya dengan partai besar. Tak jarang pula buku yang dijual adalah buku bajakan, atau kwalitas dua. Umumnya yang datang adalah mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp. 5000 hingga ratusan, bahkan jutaan rupiah untuk jenis buku klasik.

Untuk itu, diperlukan kejelian dan kepandaian dalam menawar harga yang tergolong sangat miring dan murah.

“Saya ke sini, apalalagi awal semester. Kalau beli di Gramedia atau yang lain, mahal. Lagi pula enak milihnya,“ terang Rista (20 th), salah satu mahasiswa asal Depok, Jawa Barat.

Ia pun memberikan trik untuk dapat membeli dengan harga murah, yakni dengan langsung ambil buku yang diinginkan, baru tanya harga dan tawar. Bukan seperti di toko buku konvensional; bertanya tentang buku yang diinginkan baru beli.

“Kalau tanya dulu buku, biasanya dimahalkan. Beda kalau kita hunting sendiri,” imbuhnya sembari ketawa.

Lamat-lamat hape saya berdenting. Ada sms masuk.

“Bung, jadi ketemu di Blok M?” bunyi sms dari kawan saya tadi. “Oke, Bung 1,5 jam lagi ya. Lantai dasar,” jawab saya singkat. Dengan agak bergegas, saya melangkahkan kaki menuju halte, dan menunggu bus P21 yang akan membawa saya ke Blok M. Tepat pukul 14.00 sampai, kemudian saya masuk untuk melihat bursa buku yang berada di komplek Pujasera. Tak berapa lama kawan saya tiba.

“Ini Kwitang gaya modern, Bung,” tukasnya sembari melongo memperhatikan pelbagai macam lapak dan kios yang berjejer rapi.

Hal demikian sangat kontras dengan keadaan yang ada di Lt. 4 Pasar Senen, yang walaupun tampak begitu besar, namun seakan tidak diperhatikan dengan tiadanya ventilasi udara yang membuatnya terasa begitu sesak, dan tentu saja pengap.

Laiknya masuk ke sebuah Mall pada umumnya, hawa sejuk akan terasa dengan segera. Begitu halnya dengan para pengunjung rasakan tatkala mengunjungi eks kwitang yang telah berpindah di tempat ini sejak 4 tahun yang lalu.

“Memang tempatnya nyaman. Bersih pula. Tapi pemasukannya yang nggak aman,” ujar Doi (27 th) pedagang asal Ciamis, Jawa Barat, sembari bercanda. Ia yang menjual dwilogi karangan Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi 1&2, seharga Rp. 450.000 ini mengisahkan tentang harga yang harus dibayarnya tiap bulan.

“Kalau tanpa kios, seperti saya ini kena 750 ribu per bulan. Kalau itu (menunjuk sebuah kios kecil yang di depannya-red) 1,3 juta perbulan,” paparnya, sesaat setelah mengambilkan buku klasik berjudul Oh Film karangan Misbah Yusa Biran.

Harga sewa di tempat ini juga beragam. Untuk kios yang besar, pedagang harus menyewa Rp. 2,5/bulan, atau kalau mau membeli permanen bisa dibeli dengan kisaran Rp. 135.000.000 sampai dengan Rp.150.000.000.

“Kalau seperti saya (menunjuk dagangan tanpa kios-red), masih susah, Kang,” imbuhnya, ia yang memang awalnya berdagang buku karena diajak sang kakak yang sudah terlebih dahulu menggeluti usaha perbukuan.

Di ruangan ini, cara membedakan siang dan malam adalah dengan banyaknya pengunjung yang datang. Pada sore hari yang merupakan titik perjumpaan siang malam, para pengunjung, biasanya sudah mulai mendatangi tempat yang tergolong bersih ini. Kebanyakan adalah mereka yang mampir setelah berbelanja di lantai atas. Tak jarang pula dari mereka merupakan para mahasiswa yang sengaja datang untuk mencari buku-buku berkualitas, dan murah.

Para pedagang buku ini mulai membuka kiosnya pada pukul sepuluh pagi hingga jam sembilan malam, atau pada hari libur bisa sampai jam sepuluh.

“Bagus memang. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan kenyamanan ketika kami masih di Kwitang. Coba you rasakan. Suasananya beda,” tutur Pak Johan dengan aksen mirip para pejuang tempo dulu; memakai kopyah hitam dan jaket kulit serta setelan baju yang mirip film 80-an. Kakek yang menjual aneka ragam buku klasik ini lalu mengisahkan perjuangannya mempertahankan Kwitang ketika penggusuran yang dilakukan pemda Jakarta 4 tahun lalu.

“Saya yang menceritakan sejarah tentang kwitang kepada mereka, tapi tetap saja digusur. Padahal kita ini turut mencerdaskan bangsa,” kilahnya.

Malam sudah mulai menyelimuti. Beberapa pedagang telah merapikan kiosnya masing-masing. Tak terkecuali Pak Johan, sebelum ditutup saya sempatkan membeli buku yang sangat klasik Dari Ave Maria ke Jalan Lain Ke Roma karya Idrus dengan harga hanya Rp.60.000, dan berharap semoga bus P21 masih setia menunggu dan mengantarkan balik ke Ciputat.