Ahmad Zaki Pasha (1867-1934) menulis artikel tentang kepalsuan makam Zaynab binti Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, yang terdapat di Kairo. Artikel yang diterbitkan bulan September 1923 ini membuat publik heboh dan memantik polemik di kalangan sarjana Islam di Mesir. Hal ini dapat dimengerti karena makam Zaynab menjadi salah satu situs ziarah penting, terutama bagi kelompok sufi.

Ahmad Zaki mendasarkan argumentasinya pada dua temuan penting. Pertama, tidak ada penjelasan dari sumber sejarah yang otoritatif bahwa Zainab binti Ali bin Abi Thalib pernah singgah ke Mesir semasa hidupnya. Kedua, sejarawan yang menulis tentang Mesir, catatan perjalanan para pelancong, atau buku sejarah makam orang saleh dan populer, tidak ada satu pun yang menyebut Zainab pernah hijrah ke Mesir.

Atas dua alasan ini, Ahmad Zaki menduga kemungkinan besar yang terkubur di situ bukanlah Zaynab yang selama ini dipahami sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi yang dimakamkan di situ adalah Zaynab yang lain, atau malah tidak ada jasad sama sekali di dalam kuburan itu.

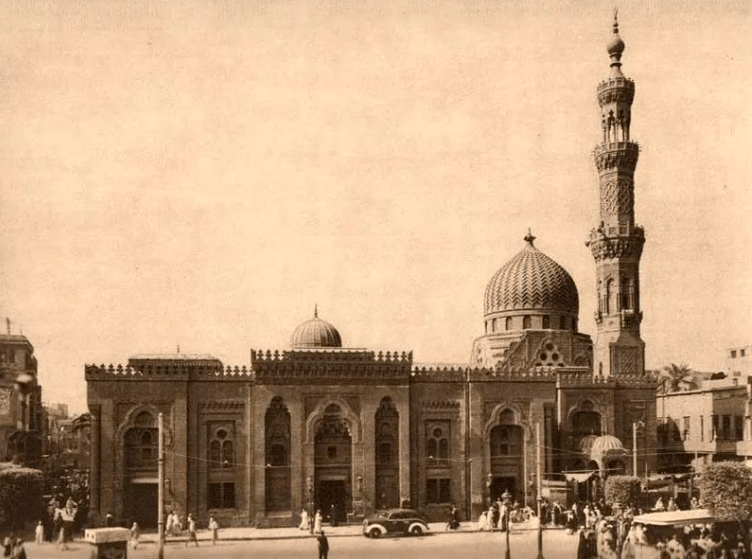

Satu bulan kemudian, November 1932, Muhammad Ghalib Abdullah mengkritik tulisan Ahmad Zakki. Dia memperkuat pendapat umum yang berkembang di masyarakat bahwa makam Zaynab itu asli, bukan palsu. Ghalib Abdullah mengawali tulisannya dengan penjelasan umum biografi Zainab, menjelaskan perjalananya ke Mesir kisaran pertengahan abad kedelapan masehi, setelah itu narasinya langsung loncat pada pembangunan makam abad 16 masehi dan diikuti dengan pendirian masjid, yang lokasinya dekat makam Zainab, pada abad 18 masehi.

Rujukan yang digunakan Ghalib Abdullah adalah karya Abdul Wahab al-Sya’rani, ulama abad ke 16. Al-Sya’rani murid dari Ali al-Khawwas, beliau buta huruf dan dikenal sebagai seorang sufi besar pada masanya. Ali al-Khawwas-lah yang memberi tahu bahwa kuburan yang berada di Qanathir Shiba’, nama kampung di Kairo, ialah makam anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib: Zaynab.

Ringkasnya, Ghalib Abdullah menemukan sumber historis bahwa pada abad 16 ditemukan makam atas nama Zaynab, kemudian penjelasan tentang jasad yang terkubur di dalamnya adalah cucu Nabi SAW diperoleh dari pentunjuk Ali al-Khawwas. Penentuannya bukan berdasarkan fakta sejarah, tetapi menggunakan pendekatan esoteris atau ilham, yang lazim digunakan kelompok sufi.

Karena polemik ini masih terus berlanjut, belum ada ujungnya. Kementerian dalam Negeri Mesir mengajukan surat resmi kepada Mufti Agung Muhammad Bakhit al-Muthi’i untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Mereka meminta fatwa, uraian lengkap, serta bukti sejarah makam yang ada di Kairo tersebut makam cucu Nabi atau tidak.

Setelah melalui kajian mendalam, Bakhit al-Muthi’i menyimpulkan bahwa tidak ada informasi sejarah yang akurat yang menunjukkan Sayyidah Zaynab pernah menginjakkan kaki di Mesir. Pandangan sementara orang yang mengatakan itu kuburan Zainab, seperti yang dipahami kelompok sufi, hanya berlandaskan ilham yang tidak memiliki bukti sejarah yang kuat. Pandangan mufti agung ini didukung oleh pendapat sejarawan klasik dan sarjana Islam abad 19, seperti Ali Mubarak dan al-Jabarti.

Fatwa Bakhir al-Muthi’i ternyata tidak menyelesaikan masalah. Dua minggu setelah fatwa itu dikeluarkan, 17 Desember 1932, Hasan Qasim menerbitkan artikel yang isinya mengkritik pandangan Ahmad Zaki dan Bakhit. Qasim bekerja sebagai seorang editor di majalah sejarah terkemuka di Mesir, di mana artikel Ghalib Abdullah dan fatwa Bakhit al-Muthi’i juga dipublikasikan di situ.

Tulisan Qasim menjadi menarik karena ia merujuk beberapa karya yang tidak pernah dikenal, disebut, dan dipublikasikan sebelumnya. Ia mengutip catatan perjalanan al-Kuhayni, pelancong Andalusia Abad 10, yang menceritakan pengalamannya berkunjung ke makam Zainab di Mesir. Catatan perjalanan ini, kata Qasim, tersimpan di Pustaka ‘Arif Hikmat di Madinah.

Selain itu, pendapatnya juga ditopang dengan kutipan penjelasan tiga sejarawan lainnya yang menyatakan Zaynab meninggalkan Madinah dan menetap di Kairo. Ketiga sejarawan yang dimaksud adalah Ibnu Tulun, Ibnu ‘Asakir, dan al-Ubaydali.

Temuan Qasim ini merupakan sumber penting bukti keaslian makam Zaynab. Tak ayal bila karya ini banyak dirujuk, baik oleh penulis Mesir sendiri atau penulis luar, sunni ataupun syiah. Apalagi setelah itu, Qasim menerbitkan buku al-Akhbar al-Zaynabat, kisah tentang Zaynab, yang ditulis oleh al-‘Ubaydali (w. 435/1043)

Akibat Penemuan Teks

Perdebatan di atas dikutip dari buku Rediscovering the Islamic Classics karya Ahmed El Shamsy. Buku ini menjelaskan bahwa kebangkitan publikasi teks Islam klasik di Arab bukan semata karena penemuan mesin cetak, tetapi juga kerja keras para kolektor dan editor yang mendedikasikan separuh umurnya untuk mencari, mengedit, dan mencetak buku.

Selain menguraikan proses penemuan buku Islam klasik, jaringan kolektor, dan editor, El Shamsy juga membahas dampak dari penemuan kitab-kitab tersebut. Di antara dampaknya adalah kritikan terhadap otoritas keagamaan yang sudah mapan, atau gugatan terhadap tradisi yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat.

Tradisi yang dicontohkan dalam karangan El Shamsy adalah ziarah kubur atau pengkultusan terhadap kuburan. Tradisi ini sangat menjamur di beberapa negara Islam pada periode yang diistilahkan oleh El Shamsy dengan postclassical period, abad 16 sampai 19 M. Meskipun ziarah kubur sudah dilakukan pada periode Islam awal, tetapi pada masa post-klasik, ziarah kubur seakan-akan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama umat Islam. Mereka mengelilingi kuburan seperti seolah-olah thawaf di Kab’ah, memohon kepada Allah melalui perantara makam yang dianggap waliyullah, dan kadang juga membawa binatang ke area makam dan berkurban atas nama wali tersebut.

Tradisi seperti ini menjadi objek serangan para reformis di awal abad 20. Mereka menggunakan teks-teks Islam di luar khazanah sufi untuk mengkritik tradisi ini. Keotentikannya mulai dipertanyakan, seperti yang dilakukan Ahmad Zaki. Ia menggunakan sumber sejarah semasa, atau kitab sezaman mengutip istilah yang dipopulerkan Kiai Imaduddin Utsman dalam polemik nasab. Kesimpulannya tentu sangat berbeda dengan kelompok sufi yang lebih cenderung menggunakan ilham atau pengalaman mistik.

Menguji Data Hasan Qasim

Setelah teks dipublikasikan secara massif di Arab, berkat kerja keras kolektor, editor, dan penerbit, pendukung tradisi sufi juga menggunakan pendekatan yang sama untuk mempertahankan argumennya. Mereka tidak hanya memakai pendekatan ilham dan meremahkan teks, seperti lazim pada masa post-klassik, tetapi juga memanfaatkan naskah untuk mengkritik lawan debatnya.

Inilah yang dilakukan Hasan Qasim. Ia menghadirkan teks baru dalam perdebatan untuk menguatkan tradisi keagamaan yang sudah populer di masyarakat. Namun sayangnya, kata El Syamsi, data yang disajikan Qasim tidak akurat dan tepat.

Catatan perjalanan Al-Kuhayni yang dirujuk Qasim tidak ditemukan di perpustakaan Arif Hikmat Madinah, juga tidak ada di perpustakaan yang lain. Begitu juga Ibnu Tulun, Qasim tidak menyebutkan secara detail di mana keberadaan kitabnya. Karya Ibnu ‘Asakir yang dirujuk, setelah diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Qasim. Penting diketahui, meskipun Ibnu ‘Asakir namanya populer, tapi karyanya saat itu hanya diterbitkan versi ringkasan, kitab aslinya sekitar 60 sampai 80 jilid. Tentu saja versi ringkasan ini tidak memuat seutuhnya isi dari kitab aslinya. Begitu juga dengan karangan Al-‘Ubaydali yang dipublikasikan, Al-Akhbar al-Zaynabat, sebagian peneliti menganggap naskahnya dibuat-buat, tidak asli.

Dengan demikian, kata Ahmad El Shamsy, tantangan yang diterima kelompok sufi menjadi semakin berat. Tidak hanya sufi barangkali, tetapi juga kelompok yang mengandalkan intuisi, ingatan, atau pendekatan non teks dalam menjalankan tradisi keagamaannya. Penemuan kitab masa klasik itu menantang semua pihak yang bangunan pondasi teologis dan epistemologisnya tidak merujuk pada teks.

Satu tahun sebelum wafatnya, sekitar tahun 1933, Ahmad Zaki mengeluarkan kritik terakhirnya dalam sebuah artikel bahwa, “Islam tidak dibangun melalui takhayul dan cerita mistis. Bukan juga lewat pemujaan terhadap tulang yang sudah lapuk, di mana seorang seringkali tertipu oleh pemalsuan.”