Tanah suci Makkah – dan Madinah – mempunyai tempat tersendiri di alam pikir orang Jawa. Di satu sisi jadi tempat suci yang dirindukan. Namun di sisi lain, otoritas tanah suci ditantang oleh raja Jawa.

Makkah, bersama Madinah, merupakan dua tanah suci umat Islam. Disebut juga sebagai tanah Haram, atau Haramain, yang berarti dua tanah yang “diharam”kan, atau jika direnggangkan maknanya menjadi tanah yang dimuliakan.

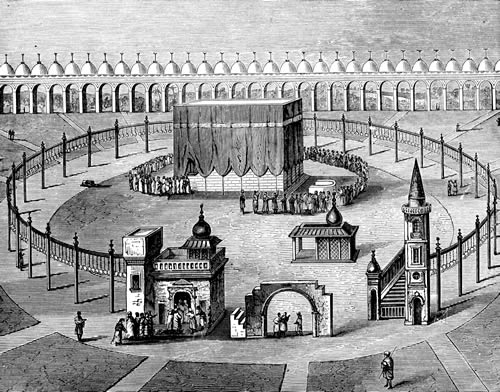

Dua tanah suci tersebut pada dasarnya menjadi titik pusat kosmologi dalam teologi Islam. Terutama Makkah, dengan bangunan Ka’bah yang ada di dalamnya, merupakan rumah tua peradaban manusia yang disebut dalam al-Quran. Legenda dan mitos meliputi bangunan kubus batu hitam itu. Antara lain bahwa Ka’bah dibangun sejak masa nabi Adam AS, dan kemudian dibangun kembali oleh nabi Ibrahim AS.

Melampaui urusan teologis, keberadaan tanah suci Makkah juga amat erat dengan aspek politik. Ka’bah, yang merupakan kiblat umat Islam seluruh dunia dalam ibadah, menjadi pusat legitimasi dalam sejarah perpolitikan Islam. Sebuah kesultanan atau kekhalifahan dianggap sah secara politik jika memegang kunci dari dua tanah haram tersebut sebagai “pelayan tanah suci” atau khadim al-haramain.

Perlu diingat juga, Kesultanan Turki Utsmani mulai terdelegitimasi sejak terjadinya berbagai macam pemberontakan yang berujung pada jatuhnya tanah Hijaz – termasuk Haramain di dalamnya – kepada tangan klan bani Saud yang saat itu didukung oleh gerakan teologi puritan Wahabisme.

Keberadaan tanah suci Makkah tidak hanya penting secara politik bagi perpolitikan Islam yang ada di Asia Barat atau kawasan Timur Tengah. Bagi peta perpolitikan Islam di Nusantara, Makkah juga berfungsi sebagai pemberi legitimasi dan pusat referensi dan otoritas keagamaan ketika sebuah kesultanan mengalami permasalahan agama yang cukup pelik.

Meski demikian, peradaban Islam di Nusantara memiliki fragmen-fragmen yang menarik yang melihat Makkah bukan sebagai tanah suci. Ada semacam sikap ambivalen yang menjangkit pada raja-raja di Nusantara dalam memandang Makkah. Di satu sisi Makkah dianggap sebagai kota yang agung, suci dan keramat. Sementara di sisi lain ada keengganan untuk menganggap bahwa Makkah adalah geografi pusat kosmologi tata semesta sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Jawa.

Catatan terhadap sikap ambivalen ini banyak diuraikan oleh Henri Chambert Loir dalam bukunya, Naik Haji di Masa Silam (2013).

Sikap ambivalen ini antara lain tampak dari catatan-catatan tentang Sultan Agung dan Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Sebagai seorang Sultan yang memiliki sifat keutamaan (linuwih), sultan Agung kerap dideskripsikan memiliki banyak kesaktian. Antara lain mampu untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat di Makkah dengan perjalanan secepat kilat. Deskripsi ini memiliki dimensi politiknya sendiri, yakni sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia.

Selain itu, Sultan Agung juga disebut bercita-cita untuk dimakamkan di tanah suci Makkah. Ia minta diperkenankan supaya bisa dimakamkan di dekat makam Nabi, namun ditolak oleh otoritas Makkah yang tidak memberikan izin. Sultan pun kecewa, dan sebagai gantinya meminta segenggam tanah Makkah untuk dibawa pulang. Tanah yang ia bawa dari Makkah itu kemudian ia lempar, dan memerintahkan para prajurit untuk mencari tahu di mana tanah itu jatuh. Konon, tanah itu jatuh di wilayah Imogiri, yang sekarang menjadi komplek makam raja-raja.

Versi lain dari kisah ini tidak kalah menarik, karena memiliki cerita yang lebih detail tentang ekspresi kekecewaan Sultan Agung yang murka akibat ditolak dimakamkan di Makkah.

Masih dari buku Naik Haji di Masa Silam, dalam Babad Nitik Sarta Cebolek, disebutkan bahwa sepulang dari Makkah, Sultan Agung menceritakan penolakan itu kepada Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Kidul akhirnya mengusulkan untuk mengirim bala tentara lelembut dan mengirim teluh yang menyebarkan wabah di Makkah. Satu-satunya tempat yang terlindung dari teluh Ratu kidul adalah Masjidil Haram, di mana penduduk Makkah yang selamat berlindung di sana.

Sunan Kalijaga, akhirnya menemui pemerintah Makkah untuk mendamaikan urusan itu. Sunan Kalijaga membujuk sultan agung, mengatakan bahwa jika Sultan dimakamkan di Makkah, maka rakyat Jawa akan sulit untuk memberi penghormatan kepada makamnya. Sembari Sunan Kalijaga membujuk Sultan dengan membawakan tanah dari Makkah dan melemparkan tanah yang akhirnya jatuh ke tempat keramat, yang menjadi makam raja-raja Imogiri.

Dari cerita tersebut bisa ditemukan sikap ambivalen dalam memandang Makkah. Di satu sisi Makkah adalah tanah suci yang diidamkan. Sementara di sisi lain, dalam mengungkapkan kekecewaannya, sultan tidak segan berkongsi dengan Ratu Kidul untuk mengirim teluh yang berdampak adanya wabah Makkah (meski demikian, Ka’bah tetap terlindung).

Sikap mendua ini mendudukkan raja Nusantara (terutama Jawa) pada posisi rendah hati, tapi berani juga (bahkan sampai menyerang) sebagai sikap politik ketika apa yang terjadi di Makkah tidak sesuai dengan keinginan Sultan.

Jika disederhanakan, sikap semacam ini ditengarai memang sudah demikian mengakar di kalangan orang Nusantara dan berlanjut sampai masa sekarang. Ketika Arab Saudi (tempat di mana tanah suci Makkah berada) identik sebagai inspirasi gerakan pemurnian kembali ajaran Islam, sikap kebanyakan gerakan Islam yang berkembang di Nusantara justru berani mempertanyakan, bahkan mengkritik otoritas Timur Tengah sebagai cara tunggal untuk mengamalkan ajaran Islam – karena tidak sesuai dengan budaya setempat.

Dalam konseptualisasi Modern, ini merupakan sikap kritis terhadap dominasi otoritas yang berasal dari Tanah Suci. Bahwa perlu ada penyaringan antara ajaran Islam dan kultur yang melingkupinya dari Timur Tengah untuk kemudian secara kreatif menerima aspek kebudayaan pribumi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama – yang belakangan diperkenalkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dan didukung kelompok Islam Tradisional sebagai gagasan pribumisasi Islam.