Di tengah cuaca mendung dan sekali-kali diselingi oleh rintik gerimis, kemaren pagi (Kamis, 16/5) kami bergerak dari Ghent, Belgia, menuju kota Köln atau Cologne di Jerman bagian barat. Dengan mengendarai mobil listrik bikinan Korea, kami diantar oleh Mas Bahtiar Hasan dan isterinya, Mbak LeLy N Tiar. Putera mereka, Arif, turut serta juga.

Sejak di Belanda, saya memang sudah berencana berkunjung ke Belgia dan Jerman sekaligus. Mbak Admin Ienas Tsuroiya “ngotot” ingin ke Jerman karena belum pernah berkunjung ke negeri itu. Ketika menjemput kami dari Brussel-Nord, setelah turun dari FlixBus yg mengantar kami dari Den Haag ke Brussels, Mas Bahtiar langsung bertanya: “Mas Ulil punya rencana ke mana selama di Belgia?” Saya, dengan tanpa ragu, langsung menjawab: “Ke Jerman, Mas.”

Ketika ditanya, mau ke mana di Jerman, saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Saya hanya bilang, ke mana saja, yang penting di Jerman. Karena, selain “nyenengin” dan “nglencerin” Mbak Admin ke Jerman, tujuan saya adalah ingin bertemu dengan teman-teman NU di sana. Mas Bahtiar mengusulkan kota Köln, karena di sana ada dua destinasi “religi” yang menarik: masjid central Köln Katedral Köln yang dikenal dengan sebutan Dom.

Butuh tiga jam perjalanan darat dari Ghent ke Köln. Di sejumlah ruas terdapat kemacetan yang lumayan padat. Kami diarahkan oleh “Syekh Google Map” untuk menempuh beberapa jalur alternatif. Ada hal yang menarik dalam perjalanan ini. Pertama: jalan “highway” di Belgia dan Jerman gratis; pengendara tidak dipungut bayaran. Karena itu, jalan cepat ini tidak bisa disebut “jalan tol”. Sebab “tol” adalah jalan yang berbayar.

Kedua: kecepatan di jalan cepat ini berubah dari jam ke jam. Jika jalanan lancar, batas kecepatan naik; jika sedang padat, turun. Papan pemberitahuan batas kecepatan tidak berupa papan dengan tanda kecepatan yang permanen seperti di jalan tol kita, melainkan papan digital. Mirip papan jadwal penerbangan di bandara.

Di sini, aturan batas kecepatan diterapkan ketat. Karena pengendara harus hati-hati dan selalu mengecek batas kecepatan yang terus berubah. Denda pelanggaran lumayan mahal, dan tidak bisa “dinego” seperti di Jakarta.

Setelah kurang lebih tiga jam berkendara, kami sampai di Köln. Kami langsung ke masjid Turki: “Zentralmoschee Köln” (dalam bahasa Turki: Köln Merkez-Camii). Kami tiba di sana sekitar jam 3 sore. Setelah salat, kami langsung mengamalkan “ritual wajib” di era “telpon pintar” ini. Foto-foto. Mas Zaki dan Nida —dua mahasiswa NU yang sedang belajar di Jerman— menyambut dan menemani kami selamat kunjungan singkat siang itu. Mas Zaki (dia asli Pati dan lulusan madrasah Guyangan) rupanya seorang pemotret yg terampil.

Melihat masjid yang begitu besar di tengah-tengah kota besar seperti Köln jelas merupakan pemandangan yang menarik. Eropa (terutama Eropa Barat), seperti kita tahu, adalah benua yg sudah mengalami proses “over-sekularisasi”. Dulu, Eropa adalah tempat di mana agama (Kristen) begitu dominan. Bahkan ada suatu zaman ketika di benua ini tegak sistem teokrasi: bersatunya agama dan negara. Saat ini, agama sudah tersingkir dari ruang publik. Banyak gereja dan katedral kosong. Beberapa malahan dibeli oleh komunitas muslim, dan diubah menjadi masjid, seperti Masjid Al-Hikmah di Den Haag, pusat kegiatan komunitas muslim asal Indonesia di Belanda.

Tiba-tiba di tengah benua yang mulai ditinggalkan oleh agama ini menyeruak masjid besar. Apakah agama akan balik lagi di Eropa? Apakah Pencerahan Eropa akan didesak oleh kekuatan tradisional yang dulu pernah menjadi musuh bebuyutan, yaitu agama?

Pembangunan masjid ini, mula-mula, memantik kontroversi besar sejak 2004. Kelompok Kristen konservatif yang diwakili partai CDU dan kelompok kanan jelas menentang rencana pembangunan masjid. Setelah melewati kontroversi berlarut-larut, akhirnya pemerintah kota Köln menyetujui pembangunan masjid terbesar di Eropa ini. Presiden Turki Recep T. Erdoğan meresmikannya pada Agustus 2008.

Desain masjid ini dirancang oleh arsitek dan pematung besar Jerman, Gottfried Böhm (w. 2021). Ada data menarik tentang Böhm ini. Selain masjid, ia juga merancang beberapa bangunan ikonik lain, salah satunya gereja dengan arsitektur unik bernama “Maria, Königin des Friedens” (Maria Sang Puteri Perdamaian) di kawasan Neviges, Jerman. Data kecil seperti ini penting “di-highlight” di zaman ini: sebuah masjid dirancang oleh seorang arsitek non-muslim, sama dg masjid Istiqlal di Jakarta.

Desain masjid Köln berbentuk kubah besar yang dilengkapi dengan dua menara tinggi yang, di mata turis asal Indonesia seperti saya, mirip bentuk bambu runcing. Dua menara itu tidak memakai desain tradisional Turki yang bentuknya, di mata “sekular” sebagian warga Eropa, mirip “rudal”. Di Swiss, pembangunan masjid dengan bentuk menara tradisional ini pernah menimbulkan kontroversi besar karena bentuknya yang mirip rudal perang. Bangsa Eropa punya memori traumatik dengan segala hal yang berbentuk “Usmani”. Turki Usmani pernah berkuasa dalam waktu sangat lama di kawasan Eropa Balkan. Jadi sentimen anti-menara semacam itu bisa dimaklumi.

Interior masjid ini tak kalah menarik. Di siang hari masjid ini tak membutuhkan lampu. Ada kaca transparan yang melengkung di sekujur kubah. Mihrab dan mimbar khutbah memiliki desain yg modern: minimalis. Sementara itu, khat indah menghiasi beberapa bagian masjid ini: kubah, mimbar, dan gerbang masjid. Kita tahu, Turki memiliki seniman-seniman kaligrafi Arab (khattat) kaliber dunia. Kaligrafi yang menghiasi masjid ini memakai gaya tsulutsi yang amat indah. Khatt-nya benar-benar sempurna sesuai kaidah khatt tsulutsi yang konvensional. Tak pernah saya melihat khatt seindah ini di masjid-masjid Indonesia.

Di depan masjid terdapat halaman luas. Saat kami di sana, ada sejumlah pengunjung (kebanyakan bule) yang tampaknya sedang ingin menikmati masjid ini. Sementara itu di depan dan sisi kanan masjid terdapat dua gedung besar. Di sana ada perkantoran, bank, toko buku, dan restoran yang menyediakan menu Turki. Kami makan siang di sana dengan menu Turki yang amat lezat: sup jamur, semacam kari, dan sayuran. Nasinya pulen dan gurih. Porsinya lumayan besar dan jelas bukan porsi Indonesia.

Harganya pun cukup murah: €10. Setelah ditelusuri Mbak Admin, nama menu ini adalah Yahni. Saya suka. Saat hendak mencari tempat duduk, kami, secara tak sengaja, bertemu dua mahasiswi yang sedang belajar di Köln. Anda pasti ndak percaya. Mereka berasal dari Gunung Putri, Bogor. Mereka kakak beradik, dan salah satunya menikah dg lelaki keturunan Turki. Inilah dunia yg sudah nir-batas (borderless).

Selama perjalanan di Eropa ini, saya membaca buku menarik karya sosiolog Amerika Mary Eberstadt berjudul “How the West Really Lost God” (2013). Seperti terbaca dalam judulnya, tema buku ini adalah tentang gejala unik di seluruh masyarakat Barat: yaitu merosotnya agama. Kenapa ini terjadi? Menurut penjelasan yang dominan, ini terjadi karena sekularisasi. Tetapi Eberstadt membawa penjelasan lain. Penyebabnya, menurut dia, adalah karena makin lemahnya institusi keluarga di masyarakat Barat. Benua Eropa, secara umum, mengalami proses de-populasi atau berkurangnya penduduk. Agama, kata Eberstadt lagi, tumbuh berkembang di dalam keluarga yg kokoh. Ketika lembaga keluarga dan perkawinan merosot, agama jg surut dari ruang publik.

Sambil menikmati arsitetur masjid besar di Köln ini, terus terang “percakapan internal” dalam pikiran saya berkecamuk luar biasa. Benarkah agama akan hilang sama sekali dari bumi Eropa? Benarkah sekularisasi akan terus melaju seperti mesin “juggernaut” yang tidak bisa dilawan?

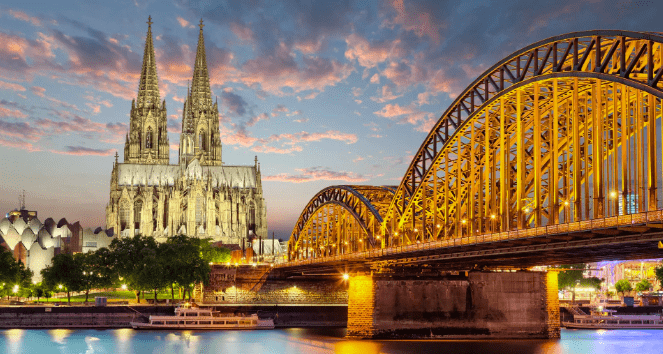

Usai dari masjid Köln, kami, dengan diantar oleh dua mahasiswa NU yang sedang belajar di Jerman —Mas Zaki dan Nida,— kami berjalan kaki menuju situs wisata berikutnya di pinggir sungai Rhine, yaktu Katedral Köln. Gereja Katolik ini dibangun sejak 1248 M. Jika dilihat dari kalender santri seperti saya, ini adalah era seorang sarjana besar dalam mazhab Syafi’i, yaktu Imam Nawawi (w. 1277 M), pengarang kitab kumpulan hadis yang populer: “Riyadlussalihin”.

Dari segi arsitektur, katedral ini jelas jauh lebih “superior” dibanding masjid Köln. Ia, konon, salah satu dari tiga katedral tertinggi di dunia. Setiap memasuki katedral-katedral Eropa, saya selalu takjub. Bangunannya berupa batu-batu yang masif, kolom-kolom yang menjulang tinggi, patung-patung dengan detil yang menakjubkan, dan mural (lukisan dinding) yang indah. Setiap katedral di Eropa adalah “a magnificent piece of art”, karya seni yang agung. Tetapi, bangunan-bangunan agung ini menyimpan ironi yang membingungkan: ia saksi dari perdaban Kristen yang agung di abad-abad pertengahan, tetapi kekristenan merosot saat ini.

Setiap berada di katedral Eropa, saya selalu merasakan ironi ini: agama pelan-pelan merosot menjadi obyek turisme saja. Perkecualian mungkin terjadi di Vatikan. Di sana, denyut agama dan iman masih hidup, deras. Tetapi di basilika Santo Petrus di Vatikan pun, saya merasakan ironi yang kurang lebih serupa: sebagian besar pengunjung yang masih menyemburatkan cahaya iman di wajah-wajah mereka (kalau pakai bahasa Qur’an: “simahum fi wujuhihim”) adalah umat Katolik dari “dunia Selatan”, entah Asia, Amerika Latin, atau Afrika. Saat ini, Kristen/Katolik memang pudar di Eropa, tetapi tumbuh subur di dunia non-Barat.

Berkunjung ke dua tempat ibadah di Köln ini —masjid central dan katedral,— saya merasakan sebuah paradoks. Yang satu (masjid), melambangkan iman yang masih “resilient” dan tumbuh subur dan berkembang di Eropa, sementara yang satunya (katedral) melambangkan iman yang terseok-seok digempur oleh sekularisasi.

Bagaimana masa depan agama di Eropa? Saya tidak bisa meramal. Yang jelas, tradisi Pencerahan yang begitu mendominasi lanskap budaya Eropa sejak abad ke-18 kini harus hidup berdampingan dengan “metafisika tradisional” (agama) yang dibawa oleh para imigran yang menderas dari “Global South”, dunia selatan yang dulu dijajah Eropa.

Dengan kata lain, Pencerahan bukan “telos” dan akhir sejarah.