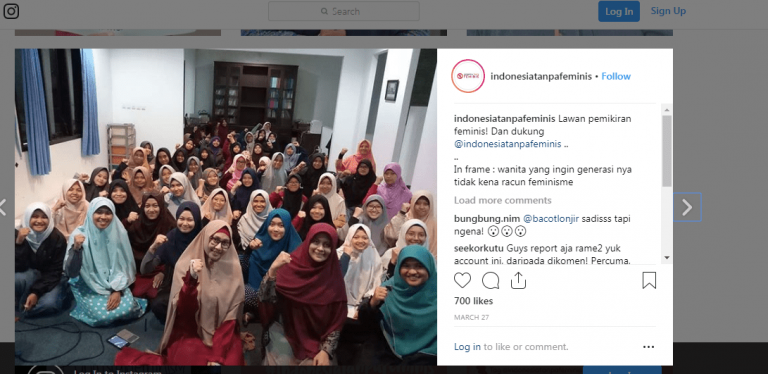

Pertama kali posting tanggal 17 Maret 2019, akun Instagram ‘Indonesia Tanpa Feminis’ kini di-follow oleh lebih dari 3000 followers. Namun seiring waktu bisa jadi peningkatannya cukup pesat. Apakah gerakan ini bisa membesar dan memberikan efek?

Media-media besar sudah membicarakan gerakan dan sebagian pejuang feminisme sudah mulai melirik gerakan ini sebagai ‘ancaman’. Meski resonansinya belum begitu besar, namun gerakan ini akan terus mengupayakan apa yang diwacanakan menjadi doktrin, terutama bagi orang-orang yang terobsesi disebut sebagai salih atau salihah. Gejalanya sudah bisa dilihat, misalnya dari beberapa kontennya yang membawa teks-teks agama.

‘Apakah tubuhku milikku?’ Ini menjadi satu frasa yang dipertanyakan oleh kelompok ini. Tentu saja jawaban yang ingin mereka dapatkan adalah: ‘Bukan! Tubuh kita adalah milik Tuhan. Dia sudah menetapkan kodrat bagi kita. Lalu mengapa atas nama kemanusiaan kita melawan kodrat-Nya?’

Feminisme sebagai sebuah gerakan memang lahir di Barat. Gerakan ini lahir awalnya dari kondisi ketidakadilan di mana perempuan di Barat tidak memiliki hak politik yang sama. Namun sebagai sebuah perilaku, feminisme yang memiliki misi memberi kesetaraan antar semua makhluk Tuhan sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu oleh seorang anti-mainstream di jazirah Arab bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah salah seorang pejuang kemanusiaan yang selama hidupnya berjuang agar kehidupan manusia di bumi ini tidak lagi mengenal adanya penindasan.

Sebagai seorang yang lahir dari klan Quraisy, salah satu klan mulia di Arab, Nabi Muhammad bisa saja menjadi seorang penguasa dan mematenkan budaya patriarkis yang sudah jadi ‘gawan bayi’ orang Arab. Namun ia diutus untuk memperjuangkan hak asasi manusia, hal yang membuatnya diasingkan di kemudian waktu. Namun Nabi Muhammad tidak jera. Baginya, perjuangan kemanusiaan adalah perjuangan untuk menegakkan ajaran Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW mengikis sedikit demi sedikit segala bentuk diskriminasi dengan memberikan akses bagi para mustad’afin atau kaum yang dilemahkan. Termasuk dalam golongan ini adalah budak, klan berstatus sosial rendah, dan tentu saja perempuan. Di saat perempuan jahiliyah sangat dibatasi dan diperlakukan sekenanya, Nabi Muhammad SAW memberi mereka banyak kabar baik, mulai diberi porsi dalam pembagian warisan, diberi akses menuntut ilmu, dan berbagai keistimewaan lainnya.

Lalu mengapa perjuangan luar biasa ini justru tidak dilihat sebagai sebuah gerakan pembebasan laiknya feminisme? Ya, sekali lagi karena feminisme lahir dari Barat. Golongan anti Barat sudah begitu alergi dengan istilah-istilah yang lahir dari Barat. Padahal, jika mereka percaya diri, seharusnya kita bisa mengklaim bahwa feminisme Barat menduplikasi perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW.

Karenanya, kita perlu membangun kesadaran para perempuan muslimah untuk berani bersuara menghadapi ketidakadilan. Tidak hanya bagi perempuan, tetapi bagi semua orang yang diperlakukan tidak adil. Perjuangan menghadapi kesewenang-wenangan bisa dengan baju apapun, termasuk feminisme.

Feminisme yang lahir dari Barat itu bukannya dianut oleh semua perempuan. Perdebatannya tidak jauh dengan apa yang ada di negara +62 ini. Bahwa menjadi rumah tangga adalah kodrat perempuan. Bahwa poligami adalah sebuah kemuliaan karena bisa berbagi hati karena Tuhan. Bahwa perempuan tak perlu belajar tinggi karena pada akhirnya ia akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Fenomena ini muncul di awal 1990-an yang disebut sebagai backlash bagi gerakan feminisme di Barat.

Saya kemudian bertanya-tanya. Jika para penolak feminisme menolak feminisme hanya karena namanya feminisme, apakah lebih baik kita ganti namanya menjadi lebih ngarab seperti ‘harakatun nisa’?

Cara mengarabkan istilah sepertinya sudah banyak berhasil meredam gerakan yang tak jelas seperti ini. Misalnya orang tanpa-tanpaan sudah tidak berisik mengatakan toleransi bukan ajaran Islam karena sudah pakai kata ganti ‘tasammuh’. Untuk membangun sebuah relasi, kata ‘pacaran’ diganti ‘ta’aruf‘ bisa membuatmu berubah dari pemuda penuh dosa menuju pemuda hijrah yang bersertifikat halal.

Apakah feminisme kita Arabkan saja?