Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali hangat diperbincangkan, setelah status badan hukumnya dicabut oleh Kemenkumham RI, pada Rabu (19/7/2017). Dengan demikian, HTI secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah.

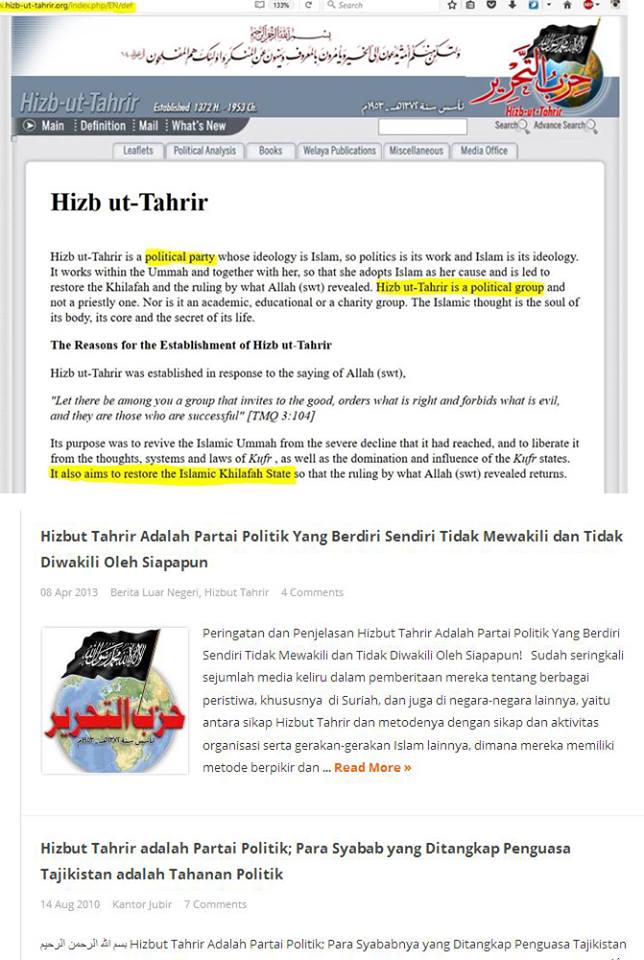

HTI dibubarkan karena eksistensinya dinilai sebagai ormas yang ekstrim dan vokal dalam penegakkan negara Islam di Indonesia. Ajarannya dianggap mengancam eksistensi NKRI, dengan anti terhadap sistem demokrasi dan pancasila, serta Undang-undang dasar negara.

Menurut A. Syafi’i Ma’arif (2009), HTI merupakan salah satu dari fenomena fundamentalisme di Indonesia. Maraknya fenomena ini, dinilai oleh Buya Syafi’i, demikian sapaan akrabnya, merupakan upaya kelompok tersebut merespon kegagalan negara dalam mewujudkan tegaknya keadilan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh.

Namun, karena pengetahuan kelompok ini sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang demikian kompleks dan beragam, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan dengan “berdagang” pelaksanaan syari’at Islam melalui kekuasaan (Khilafah Islamiyah) sebagai ganti dari sistem demokrasi yang telah berlaku selama ini.

Sementara, bagi Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (2009), upaya menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dicita-citakan oleh HTI, secara tidak sadar telah mengubah orientasi Islam dari agama yang luhur menjadi idelogi yang sektarian.

Kelompok ini disebut Gus Dur sebagai al-nafs al-lawwamah (jiwa yang tegang). Sebab, Islam bagi mereka dipahami sebatas dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan serta menyerang siapa pun yang berbeda pandangan politik maupun keagamaannya dari mereka.

Padahal, tegaknya NKRI sekarang memiliki sejarah yang amat panjang. Gagasan negara bangsa yang kita temui hari ini merupakan buah dari pahit getir pengalaman panjang Nusantara.

Sejarah mencatat, bahwa bangsa kita pernah melahirkan dan mengalami peradaban-peradaban besar Hindu, Budha, dan Islam selama masa kerajaan mulai dari Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Mataram I dan II, serta masih banyak lagi yang telah memperkuat kesadaran tentang signifikansi melestarikan kekayaan dan keragaman budaya dan tradisi bangsa (Abdurrahman Wahid: 2009).

Sebuah Inkonsistensi

Dikatakan oleh Dirjen AHU Kemenkumham, Fareddy Harris (2017) meskipun dalam AD/ART HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, namun di lapangan mereka justru menunjukkan fakta terbalik. Pada titik ini, HTI tidak jujur dalam berpolitik demi mencapai tujuannya. Ia memakai lembaga negara yang demokratis untuk menyalurkan agenda politiknya, namun pada saat yang sama mereka mengharamkan demokrasi.

Sebagai contoh, wacana-wacana seperti sistem demokrasi tidak berlandaskan syari’at Islam sangat melekat dalam paradigma HTI. Oleh karenanya siapapun yang menghalangi agenda utama ini, dianggap sebagai Thagut yang melawan hukum Tuhan sehingga harus diperangi, lalu menggantinya dengan sistem Khilafah Islamiyah. Sebelum resmi dibubarkan, HTI sempat mengalami penolakkan secara masif di sejumlah wilayah Indonesia mengenai konsolidasi Khilafah Islamiyah yang diusung olehnya.

Pembubaran HTI oleh Kemenkumham, kiranya menandai dua hal sekaligus. Di satu pihak, itu merupakan prestasi negara dalam menumpas upaya-upaya yang dianggap mengancam ideologi dan hukum negara. Namun, secara tidak langsung pembubaran HTI semestinya diimbangi dengan perbaikan di tingkat elite pemerintahan demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, mengambil jalan pintas berupa nostalgia zaman ideal kekhalifahan dengan menihilkan realitas kebinekaan serta peta sosiologis di Indonesia, menurut hemat saya, adalah sebuah penistaan keberagaman.

Anwar Kurniawan, Pelajar di STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta.