Banyak teori yang bisa menjelaskan kemiskinan. Sebagian kalangan menghubungkan kemiskinan dengan persoalan etos kerja dan ketekunan individu. Sebagian kalangan lain meyakininya sebagai kodrat langit, ujian bagi kaum beriman agar bersabar.

Akan tetapi, sebagian kalangan lain melihat bahwa ketimpangan ekonomi adalah produk dari struktur sosial ekonomi yang memang menghendaki adanya kemiskinan.

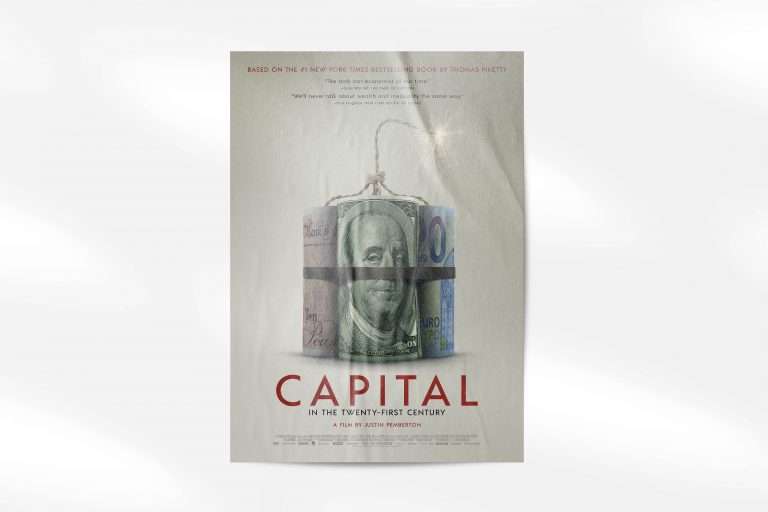

“Money, power, poverty, extreme inequality. There’s always been an elite monopolizing capital.” Demikian salah satu ungkapan dalam mukadimah trailer film Capital in the 21st Century (2019), yang diadaptasi dari buku dengan judul serupa.

Sinematisasi buku biasanya berasal dari genre fiksi. Meski demikian, film Capital in the 21st Century agak kurang lazim lantaran menyadur buku ilmiah dengan tebal nyaris 700 halaman dengan seabreg lampiran data dan diagram historis.

Walau jumlah halamannya membuat orang merinding, namun penulisnya berhasil membuat data-data ekonomi menjadi sesuatu yang renyah dan basah, berkat kepiawainnya melakukan kontekstualisasi dan ilustrasi melalui kisah-kisah novel.

Nuansa itu juga tetap bertahan di filmnya. Banyak kliping adegan dari film-film lain, baik itu drama, kartun, laga, dsb diperagakan untuk menjelaskan konsep-konsep, prediksi-prediksi sosial-ekonomi di kehidupan sehari-hari.

Penulisnya, Thomas Piketty, konon lebih senang disebut sebagai ilmuan sosial dibanding seorang ekonom. Data dan ilustrasinya merentang dari mulai situasi hidup era aristokrat Eropa abad 18 sampai situasi hidup Gen Z di era Industri 4.0.

Capital in the Twenty-First Century melihat bahwa kondisi abad ke-21 sedang mengarah pada ketimpangan sebagaimana Eropa abad ke-18 hingga abad ke-19, masa saat Marie Antoinette, istri mendiang Raja Louis XVI, menjajal guillotine setelah sekian lama menghambur uang rakyat.

Gerombolan elite aristokrat abad ke-18 dan ke-19 yakin betul kalau harta harus diperbanyak dan dipertahankan apapun caranya. Tak ada yang memenuhi kebutuhan hidup antar-kelas selain kepemilikan alat produksi dan sewa tanah.

Batas antara kaum aristokrat dan masyarakat biasa adalah tegas dan tak terlanggar. Uang menikahi uang, tanah menikahi tanah, tak ada yang bisa dilakukan dengan cinta. Saat Anda terlahir sebagai masyarakat biasa, bersiaplah untuk diperlakukan seenak majikan.

Puncaknya meletus pada abad ke-19 ketika orang sudah jengah dengan janji kaum aristokrat soal keadilan dan kesejahteraan. Gavroche, seorang bocil dari novelnya Victor Hugo, Les Miserables, pernah bilang “semua orang adalah setara saat mereka mati.”

Namun, tidak perlu menunggu dicambuk majikan atau dilindas kuda untuk mati, sebab kemiskinan di periode aristokrat adalah hukuman mati itu sendiri.

Sudah lumrah juga seorang tuan tanah terpaksa memberi pengampunan utang setelah mendengar nasabahnya mati tenggelam sebab asam lambung. Putusnya kepala Raja Louis XIV dan istrinya di tiang guillotine menandai babak baru hubungan modal, kepemilikan, politik, dan bentuk masyarakat.

Setelah memercayakan perubahannya pada kehendak revolusi industri pertama, dan setelah menimbang-nimbang aneka buah pikiran cendekiawan masa itu, masyarakat Barat pun akhirnya terbelah. Tetapi pertanyaanya, manakah yang terbaik antara kapitalisme dan sosialisme untuk merintis masyarakat menuju kesejahteraan?

Sejak saat itu negara modern menemukan bentuk mapan, walaupun belum ajeg membendung keserakahan. Keserakahan di masa asristokrat telah meninggalkan ingatan kolonialisme di benak negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Perang Modal

Kini, kenangan muram itu kembali terulang dalam Perang Dunia II yang sama-sama tentang perang modal: satu negara dengan lainnya saling tidak suka melihat negara lain bertumbuh hingga berujung pada upaya saling menghancurkan.

Setelah mengetahui mahal dan perihnya ongkos perang, orang mulai menata ulang kehidupan di perempat pertama abad ke-20. Hal ini ditandai dengan ekonomi Amerika dan Inggris yang tumbuh drastis setelah mengadopsi bentuk tatanan sosial baru―yang kelak akan menjadi model tauladan seantero dunia di tahun 1960-1970an.

Kini, mobilitas sosial tidak lagi tergantung pada jodoh pernikahan antar-tuan tanah maupun sesama ningrat. Dan, syarat kepemimpinan politik pun bergeser dari hubungan darah ke kompetensi―cikal kondisi bagi awal kehidupan meritokrasi.

‘The new world,’ katanya, adalah dunia baru yang membolehkan orang memiliki rumah nyaman, mesin cuci terbaru, berkendara bersama keluarga, selama mereka mampu membelinya. Paceklik ekonomi (Great Depression) tahun 1930an untungnya berakhir dengan banjir lowongan kerja.

Generasi tahun 1950an tumbuh saat ekonomi bersemi, kapitalisme masih berbaik hati, dan saat budaya lama sedang beradaptasi dalam dunia baru. Pada masa inilah, hierarki feodalis berevolusi menjadi hierarki birokrasi, dan patriarki merasuk dalam mitos-mitos rumah tangga ideal menurut iklan mesin cuci, real estate, iklan mobil, susu anak, sabun mandi dan produk modern lain.

Wajar bila milenial dan Gen Z hari ini agak tercubit ketika om-tante atau kakek-nenek bercerita soal capaian mereka di usia 20-30an, karena situasi sosial-ekonomi dan keberpihakan struktural masa itu sangat berbeda dan tak lagi dijumpai hari ini.

Pada tahun 1960an, setelah melewati aneka kegelisahan geopolitik beserta dinamikanya, negara-negara Barat, khususnya Amerika dan Inggris, mulai berbagi ‘resep sukses menuju kesejahteraan’ ke negara-negara Dunia Ketiga. Menurut resep ini, satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah modernisasi yang mencakup: industrialisasi, pembinaan mentalitas, dan penerimaan investasi modal asing.

Perlahan, modernisasi dan meritokrasi tumbuh, lalu membentuk figur-figur―dalam konteks Indonesia―seperti Doel si anak Betawi yang melihat tumbuhnya pencakar langit di Jakarta sebagai ilusi, dan sahabatnya, Syafi’i si pemuda desa yang bergaya hidup modern dari hasil calo tanah kampung warga.

Setelah resep ini berjalan selama beberapa dekade, Asia Tenggara pun menyeruak sebagai kekuatan ekonomi baru―menyaingi Amerika dan Tiongkok―berkat mapannya industri dan banyaknya penduduk mereka. Posisi Asia Tenggara semakin mantap setelah merintis transisi demokratik tahun 2000-an, meski kerabat mereka di Amerika Selatan dan di Afrika masih bergulat dengan industri ekstraktif predatoris dan pasang-surut otoritarianisme.

Walaupun awal millenium tahun 2000 masih diwarnai ketimpangan di sana-sini, namun setidaknya modernisasi dan meritokrasi telah berhasil melipat-ganda jumlah kelas menengah usia produktif dan merangsang gairah konsumerisme―sebuah pertanda positif bagi keberlangsungan investasi modal asing, entah itu perusahaan makanan cepat saji ataupun perusahaan manufaktur elektronik.

Kondisi awal millenium bak mengulang kondisi pasca Great Depression: kebahagiaan mobilitas sosial diekspresikan dengan membeli, membeli dan membeli.

Di Barat, pemilik modal dan bankir melihat gairah baru konsumerisme dapat memperluas akumulasi modal. Mereka menawarkan pinjaman berbunga kepada kelas menengah dan calon kelas menengah supaya putaran ekonomi bisa mempercepat akumulasi modal.

Tetapi, banyak dari target nasabah kelas menengah mereka sebenarnya adalah prekariat. Mendapatkan kerja dan pendapatan stabil tak semudah dekade-dekade kemarin. Aliran pinjaman tak terkontrol, sementara kredit tak kunjung masuk, tunggakan pun menggunung.

Fokus pertumbuhan ekonomi di kalangan pemilik modal dan bankir sepertinya mengalihkan perhatian mereka atas realitas pasar tenaga kerja dan mobilitas sosial yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Tahun 2007-2008, dunia lalu terpeleset pada resesi ekonomi terbesar setelah Great Depression. Orang-orang mengeluh soal mengapa hidup kini begitu sulit. Mereka yang masih mememiliki kelebihan harta mulai mencari sekuritas aset.

Selain emas, muncul juga minat baru pada investasi start-up. Masih trauma dengan gonjang-ganjing ekonomi di Barat, pemilik modal dan investor lari ke Asia, melakukan ekspansi, sekaligus mengawali musim semi venture capitalism. Slogannya, “kami punya modal dan platform, silahkan anda bekerja pada platform digital kami, dan biarkan algoritma menentukan rezeki Anda.”

Romantisme Sayap Kanan

Ada dua hal terjadi bersamaan dalam periode Great Recession 2007-2008, revolusi 4.0 dan infiltrasi start-up di kehidupan mulai mengayun penuh, sementara kelompok miskin dan kelas menengah menderita ketidak-pastiaan rezeki. Kelompok sayap kanan pun bergegas menangkap keresahan ini dan menawarkan penjelasan beserta dengan juru selamatnya menurut garis ideologi kelompok.

Wacana romantisme abad kejayaan pun mewarnai percakapan publik. Di Amerika, konon ini adalah hukuman karena Amerika telah lama berpaling dari nilai-nilai WASP (White Anglo-Saxon Protestant) dan terlalu toleran pada kelompok LGBTQ+.

Di Eropa juga sama. Para imigran dari Timur Tengah dianggap sebagai penyebab warga kulit putih asli sulit cari kerja dan mengalami kembang-kempis ekonomi. Di Indonesia, konon ini karena penduduk mayoritas muslim tidak menerapkan sistem khilafah dan sudah terlalu condong pada liberalisme dan sekularisme sejak lama.

Setelah terjadi pembelahan di masyarakat, puncaknya kemudian muncul pemimpin-pemimpin kharismatik-populis seperti Donald Trump, Boris Johnson, Habib Rizieq, dkk beserta dengan sayap-sayap pergerakan mereka di akar rumput.

Keresahan dan kesulitan hidup akhirnya menjadi mainan segelintir orang superkaya yang tertarik pada politik. Di negara-negara maju, mereka menyediakan sejumlah uang untuk menyesuaikan hasil pemilu dengan metode halus ataupun terang-terangan.

Sebaliknya, di negara-negara berkembang, oligarki memainkan keresehan dan kesulitan hidup untuk mengatur drama pemilu yang menempatkan dirinya dan kroninya sebagai juru selamat negeri. Saat mereka menang, kebijakan berputar pada bentuk yang mengunggulkan salah satu golongan dan mendiskredit lainnya.

Di lain sisi, digitalisasi dan revolusi 4.0 berupaya mengubah lanskap tenaga kerja, pendapatan, dan menantang relevansi materi pendidikan yang telah mapan. Sementara itu, jumlah penduduk muda, usia 18-30an, juga sedang membludak. Mereka tengah berada dalam fase peralihan di mana orang tua mulai sakit dan harta warisan mulai berpindah ke tangan mereka.

Sebagian di antara anak-anak muda berpeluang besar mempertahankan status kelas sosialnya entah dengan keadaan nyaman ataupun prihatin. Namun hanya segelintir yang berhasil meniti mobilitas kelas atas.

Meskipun gambarannya seakan indah dan mulus, tetapi cepat atau lambat mereka pasti berhadapan dengan turbulensi tenaga kerja dan hempasan kebijakan politik yang langsung atau tidak langsung menyentuh nasib anak-anak, rumah tangga, ataupun diri sendiri.

Revolusi 4.0 mulanya dibayangkan akan membuat orang bekerja selayaknya Tony Stark, tetapi realitas sehari-hari telah memaksa Ironman bekerja di lampu merah bersama manusia silver.

Demikianlah, film Capital in the 21st Century ini ingin menginterogasi asal usul dan kemungkinan masa depan atas harta dan aset yang kita miliki dan ketimpangan yang dialami orang lain, beserta dengan implikasi politik, kependudukan, tenaga kerja, dan kebudayaan yang mengitarinya.

Juga, film Capital in the 21st Century hendak menarik penontonnya keluar dari anggapan ‘takdir-turunan’ dan memaksa membayangkan nasib orang di posisi pekerjaan, negara, maupun di benua lain melalui perasaan sepenanggungan atas satu sistem besar bersama bernama kapitalisme.

Bila mobil melintasi pengemis, dan tiba-tiba dari dalam kabin mobil spontan terdengar ucapan “yaiyalah gimana bisa kaya? Mentalnya aja mental orang miskin”, maka bisa dipastikan ada bias elitis di lingkar pertemanan penumpang mobil, yang membuat mereka tak terikat pada perasaan sepenanggungan atas sebuah sistem yang menyediakan asal muasal kenapa mereka mampu duduk di mobil sedangkan pengemis itu di pinggir jalan.