“Aku berdoa kepada Allah agar menjauhkanku dari orang-orang jahat, dan perlahan-lahan aku kehilangan teman-temanku.” (Muhammad Ali)

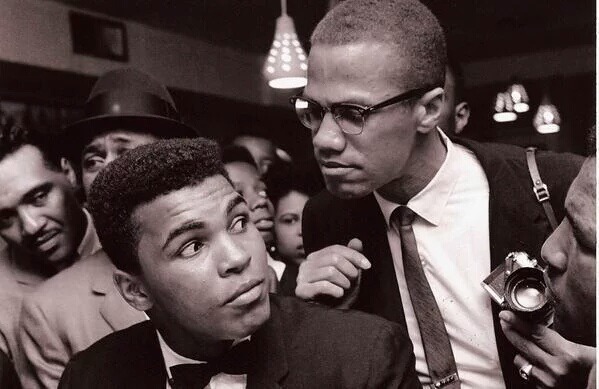

Namanya Cassius Marcellus Clay (Jr), sama persis dengan nama ayahnya. Berkulit hitam, berambut keriting, dada bidang, dan ditunjang otot lengan yang tampak kukuh. Dia dianugerahi mulut yang terlihat lebar dan memfungsikannya dengan baik sebagai corong kalimat provokasi kepada calon lawannya.

Kekuatan fisik yang menonjol ini menyorongkan dirinya sebagai pemuda yang meraih emas olimpiade cabang tinju di usia belia, 18, dan menjadi juara dunia tinju kelas berat di usia emasnya, 22 tahun. Dia dikenal bukan hanya prestasinya, tapi komentarnya, keputusan-keputusan yang lahir dari pribadinya, dan ini yang paling dikenang, teladan sikapnya!

Ketika masih bernama Clay, dia dikenal dengan komentar pedasnya soal hak-hak kaun Afro-Amerika, sarkasmenya terhadap kaum kulit putih, dan provokasi kocaknya menjelang pertandingan melawan lawan-lawannya. Gaya dan visi bermainnya ia rumuskan dalam kalimat sederhana: menari bak kubu-kupu menyengat bagai lebah, telah membawanya ke teras kemasyhuran dan kekayaan di usia muda.

Clay, pemuda yang tumbuh dalam rahim kemiskinan dan kekumuhan, kemudian menjadi muallaf. Muhammad Ali adalah nama hijrahnya. Pilihan nama yang keren. Muhammad dan Ali, dua persona mempesona dari kurun 14 abad silam.

Dengan nama Ali ini, dia berlabuh dari kota besar ke kota besar lain. Mengerek kemasyhurannya di atas ring dan di atas karpet merah kejayaannya. Dari Louisville, ia berpindah ke Florida dan menaklukkan Sonny Liston, jawara kelas berat di zamannya, 1964. Yang menarik dari Ali adalah gayanya yang flamboyan. Dia sadar betul dengan potensinya sebagai petinju yang menghibur, bukan hanya sebatas petarung brutal. Karena itu, saat menonton rekaman bertandingan Ali menghadapi lawan-lawannya—disiarkan TV One dalam World Classic Boxing, sekira dua tahun silam—saya bisa merumuskannya dalam kalimat ini: petarung yang brutal, petinju yang menghibur, dan pria dengan daya tarik kepribadian yang kuat dan khas.

28 April 1967, Ali menolak melakukan langkah tegap tradisional memasuki pusat pelatihan militer ketika namanya dipanggil. Sebagai warga negara AS, saat itu dirinya terkena wajib militer, namun ia enggan. “Mengapa mereka meminta saya memakai seragam dan pergi puluhan kilometer dari rumah untuk menjatuhkan bom dan menembakkan peluru kepada orang-orang berkulit cokelat di Vietnam, padahal orang-orang yang mereka sebut sebagai negro di Louisville diperlakukan seperti anjing dan disangkali hak-hak asasinya yang paling dasar. Tidak, saya tidak akan pergi puluhan ribu kilometer dari rumah untuk membantu pembunuhan dan pembakaran satu bangsa miskin, hanya untuk melanggengkan penguasaan para juragan kulit putih atas orang-orang berkulit gelap di dunia ini.” katanya sebagaimana saya kutip dari “Tindakan-Tindakan Kecil Perlawanan” karya Steve Crawshaw dan John Jackson.

Dia sadar betul jika penjara menantinya akibat pembangkangannya itu, tapi dia pun memahami secara benar bahwa dia sedang merintis satu teladan sikap. Para pendukungnya di luar tangsi berteriak bergemuruh. “Kalau dia tak mau pergi, kami pun tak mau pergi!” para atlet berkulit hitam yang ada di sana mengikuti langkah Ali.

Beberapa pemuda Afro-Amerika lainnya mengabadikan kalimat masyhur yang pernah diucapkan Ali, “Bahkan tak ada seorang Viet Cong pun yang menyebut saya negro!” sebagai semboyan demonstrasi anti perang, dan sebagian lainnya mengabadikannya dalam pamflet sederhana yang ditempel di sudut-sudut kota kelahiran Ali, Louisville, Kentucky; hingga di berbagai ghetto di kota besar AS. Ali telah mengerek kembali kepercayaan diri kaumnya, yang nyaris redup setelah Martin Luther King Jr menjadi martir.

Gara-gara penolakan wajib militer ini, Ali langsung disekap, dicabut gelarnya sebagai juara dunia, dan dilarang mengikuti semua pertandingan tinju. Ia lalu diadili dengan tuduhan menolak perintah wajib militer dan dijatuhi hukuman terberat: lima tahun penjara (kemudian dibatalkan melalui proses banding) dan denda US$ 10.000.

Praktis dia menjalani larangan bertanding selama tiga tahun, satu masa yang sebenarnya bisa menjadi tahun-tahun terbaiknya sebagai petarung di atas ring.

Citra diri Ali, kita tahu, semakin memudar seiring dengan perjalanan waktu. Sindrom Parkinson yang menyergapnya lebih dari tiga periode hidupnya telah membuat fisiknya ringkih, bicaranya melambat, dan ingatannya memudar. Dari fisik yang paripurna sebagai petarung di masa lalu itu, yang tersisa hanya satu: sorot matanya yang tajam!

Selain itu, ada lagi kah? Ada, karakternya. Kekuatan kepribadian, pernyataan yang menukik tajam, pembelaannya pada kaumnya, serta berbagai keputusan kontroversialnya sebagai seorang pria muda saat itu benar-benar telah menantang masyarakat Amerika. Aktor kawakan, Richard Harris, menyimpulkannya dalam kalimat sederhana, “Setiap petinju selama ini selalu berusaha dan bersedia menjual jiwa mereka demi mencapai gelar sebagai juara tinju kelas berat. Apa yang Ali lakukan? Dia justru menemukan kembali jiwanya dengan melepaskan gelar juara dunia itu.”

Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Ali sebagai seorang guru kehidupan? Keteladanan sikap! Itu saja. WAllahu A’lam Bisshawab