Publik Indonesia sedang heboh dengan kunjungan lima intelektual muda NU ke Israel. PBNU dan MUI menyesalkan kunjungan ini. Beberapa intelektual dan pegiat NU juga menyayangkan pilihan mereka yang mengiyakan undangan, di tengah situasi saat ini pula! Bukan hanya mengecam kunjungan lima intelektual muda ini, netizen juga melemparkan kritikan dan narasi tajam ke PBNU dan NU. Apalagi dengan sederet berita yang cukup kontroversial belakangan ini. Hari ini, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Staquf (GY), minta maaf atas ini. PBNU juga telah melakukan konferensi pers.

Mengamati kehebohan ini, saya dibuat ingat oleh sebuah cuplikan dalam film Kung Fu Panda. Suatu ketika, Master Shifu mendengar firasat tentang kemungkinan lepasnya Tai Lung. Saking groginya, dengan buru-buru, ia mengirim utusan untuk memperketat penjara Tai Lung. Utusan itu, seekor angsa, terbang terbirit-birit ke penjara. Sampai di sana, ada momen di mana sehelai bulu angsa ini lepas. Bulu itu terbang ke dalam penjara Tai Lung, yang kemudian ia pakai untuk membebaskan dirinya dari penjara super ketat itu.

Lepasnya Tai Lung sangat fatal. Namun, bukankah ini justru menjadi lantaran Po memenuhi takdirnya sebagai KungFu Master? Artinya, setiap pilihan, bahkan yang terlihat fatal sekalipun, sebenarnya membawa potensi untuk lahir dan terwujudnya harapan baru.

Saya jadi tergelitik untuk berpikir, bisa jadi ada hikmah besar yang bisa kita ambil dari geger belakangan ini. Memang, terus terang, yang pertama terbersit di benak saya ketika mendengar berita ini adalah: “Jangan-jangan, NU memang punya tanah yang memungkinkan benih-benih keputusan seperti yang mereka ambil ini tumbuh dan berbuah?”

Saya tidak sepakat dengan pilihan lima intelektual muda tersebut, tetapi saya lebih tidak sependapat jika kritikan dialamatkan kepada mereka seorang. Fokusnya seharusnya tidak hanya ke mereka, tetapi juga, bahkan lebih besar, kepada tanah yang memungkinkan keputusan semacam itu diambil.

Apakah kira-kira ada problem “sistemik” dan “paradigmatik”–meminjam istilah Lailatul Fitriyah dalam cuitannya di X–dalam tubuh NU sendiri dalam posisinya atas isu-isu, misalnya, perdamaian, toleransi, dialog antaragama, moderasi dan turunannya?

Kalau kita mau berendah hati, siapa tahu peristiwa ini justru bisa menjadi pintu masuk untuk merefleksikan ulang banyak hal.

Penjelasan saya masih terlalu abstrak di sini. Semoga pembaca berkenan membaca esai cukup panjang ini sampai tuntas. Bagian pertama esai ini akan membahas jaringan yang terlibat dalam kunjungan ini. Bagian berikutnya akan mengajak pembaca mundur sedikit, di mana saya akan bercerita lebih umum tentang “tanah” yang saya maksud di atas. Esai ini akan diakhiri dengan sebuah refleksi tentang strategi perjuangan NU ke depan.

Sebelum masuk lebih dalam, saya merasa perlu menyebutkan bahwa data saya di bawah ini tidak murni berasal dari penelusuran pribadi. Saya berterima kasih kepada teman-teman dalam beberapa grup Whatsapp yang tidak bisa saya sebut nama mereka satu per satu.

Di Balik Kunjungan Kader NU ke Israel

Kunjungan ini, menurut kabar yang saya dapatkan, disponsori oleh itrek. Lembaga ini dikenal menjadi sponsor dan panitia perjalanan warga Amerika Serikat (AS) ke Israel. Berikut saya lampirkan secara verbatim (terjemahan) apa itu itrek seperti termaktub dalam laman websitenya:

“itrek (sebelumnya Israel & Co.) adalah organisasi nirlaba 501(c)(3) yang didedikasikan untuk membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih besar terhadap Israel di kalangan pemimpin masa kini dan masa depan. Kami memberdayakan para calon pemimpin (rising leaders) untuk mengunjungi Israel dan mengalami kontribusi globalnya, budaya yang inovatif dan beragam, serta realitasnya yang kompleks.” (cetak tebal dari saya)

Kalau boleh saya sebut dengan lebih gamblang, lembaga ini adalah bagian dari proyek Hasbara, mesin propaganda Israel untuk mendukung dan melegitimasi posisinya. Memasuki bulan kesepuluh genosida, saya yakin pembaca sudah familiar dengan istilah Hasbara. Kalau belum, bisa membacanya di sini atau di sini.

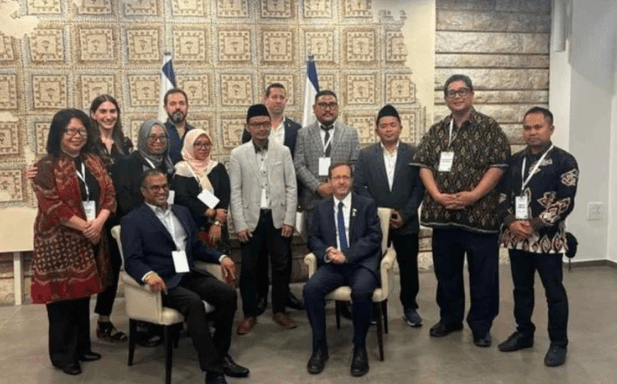

Ada dua orang yang berposisi duduk di gambar ini. Yang pertama adalah Presiden Israel, Isaac Herzog. Perlu diingat, posisi presiden di Israel berbeda dengan di Indonesia. Kalau kata teman saya, dan ini seturut dengan pernyataan Gus Nadirsyah Hosen, “Presiden di Israel itu hanya simbol. Itu seperti kita ngomong dengan Lambang Garuda di tembok.”

Sosok kedua bernama Niruban Balachandran. Menurut info yang saya dapatkan, ia turut mengorganisir program kunjungan ini. Balachandran adalah seorang alumni program itrek dan program magister dari John F. Kennedy School of Government (Universitas Harvard) pada 2017. Ia didapuk menjadi salah satu alumni itrek yang mendapat penghargaan dalam bidang “Bridge Building & International Development”.

Lalu bagaimana bisa Balachandran sampai ke Indonesia?

Berikut ini bukan informasi rahasia lagi. Sudah sejak lama, Israel berusaha mengubah opini publik Indonesia atas dirinya. Duta Besar Israel untuk Singapura mendapatkan tugas ini, misalnya. Maka tidak berlebihan kalau kita menduga bahwa ada upaya sistematis dalam penetrasi kepentingan Zionisme di Indonesia.

Mereka melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas Muslim lewat dialog antaragama. Misalnya, Ari Gordon pernah dua kali berkunjung ke sebuah kampus internasional di Indonesia, kabarnya masuk ke komunitas Muslim lewat jalur sebuah LSM dalam bidang dialog antaragama. Gordon adalah orang AJC (American Jewsih Committee), sebuah organisasi Zionis. Balachandran sendiri juga pernah menjadi fellow di kampus tersebut.

Deskripsi profil Balachandran dalam website itrek menunjukkan “prestasi”nya dalam bidang dialog lintas iman dan perdamaian. Saya kutipkan juga secara verbatim, begini:

“Niruban [Balachandran] telah aktif mendukung dan mempromosikan hubungan antara Israel dan Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk memperkuat hubungan antara orang Israel dan Indonesia, Niruban membentuk kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi seperti the Peace Factory, Nas Daily Global, dan Yayasan RAHIM Indonesia, memperluas jangkauan dan dukungan untuk memajukan dialog lintas agama dengan umat Muslim Indonesia. Niruban diakui sebagai pembawa perubahan dalam gerakan perdamaian global, dengan afiliasi di U.S. Institute of Peace, Varieties of Peace Network, dan Harvard Divinity School’s Religions & the Practice of Peace Alumni Leadership Network.” (cetak tebal dari saya)

Itu cerita tentang itrek. Sekarang, kita beralih ke hal lain, tetapi masih sangat terkait.

Yang perlu diingat, mereka yang berangkat dalam kunjungan ke Israel ini bukan hanya lima intelektual muda NU tersebut. Ada seorang Rabbi dari Manado dan bisa jadi tokoh agama lain yang turut serta. Melihat komposisi ini, juga sepak terjak itrek serta Niruban di atas, kita bisa dengan mudah melihat bahwa kunjungan ini berada dalam brand “dialog antaragama”.

Memang, sebagaimana yang saya dengar dari kawan, dan ini dikokohkan oleh deskripsi dalam profil Niruban di atas, ada sebuah lembaga dialog antaragama yang terlibat kunjungan ini. Lembaga ini bernama RAHIM.

Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh tim media Deduktif, RAHIM merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proyek Hasbara. Posisi lembaga ini, salah satunya, bisa dilihat dalam menu siaran pres websitenya. Siaran pers terkini berjudul “RAHIM sesalkan Hamas serang Israel”, terbit tanggal 10 Oktober 2023. Apakah ada kecaman yang serupa terhadap genosida yang dilakukan Israel? Tentu saja tidak!

Yang menarik, lembaga dialog antaragama-seperti tertulis di website mereka–diduga disokong oleh tiga lembaga: Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU, setelah dikoreksi LBM ini bukan PBNU tetapi diduga terkait PWNU DKI Jakarta), Eits Chaim Indonesia, dan Bnei Noah (Bani Nuh) Indonesia. Dalam sebuah klarifikasi, GY menjelaskan adanya pencatutan logo LBM oleh pihak RAHIM dan beliau meminta RAHIM untuk menarik logo tersebut. Namun, Zainul Ma’arif, salah satu peserta kunjungan dan pegiat di LBM NU, juga tertulis sebagai salah satu pengurus RAHIM, bersama dengan beberapa tokoh lain.

Sampai di sini, kalau lah saya boleh menyebutkan, program kunjungan semacam ini dan lembaga seperti RAHIM adalah contoh di mana dialog antaragama digunakan sebagai strategi diskursif, baik disadari maupun tidak, untuk menormalisasi penjajahan Israel terhadap Palestina. Ada relasi kuasa yang perlu didedah di sana. Saya sudah pernah menuliskan tentang ini (bisa dibaca di sini)

Kunjungan “Muslim Moderat Indonesia” ke Israel tahun 2007

Kunjungan ke Israel semacam ini bukanlah hal baru. Laporan ini menunjukkan adanya tradisi program kunjungan ke Israel, sering tanpa ada publikasi. Artinya, kunjungan GY bersama rombongan pada 2018 lalu juga bukanlah hal yang tidak memiliki preseden.

Seorang teman membagi laporan menarik dari wikileaks. Laporan yang tak terlalu panjang ini adalah tentang kunjungan beberapa ulama Indonesia dari NU dan Muhammadiyah ke Israel pada 2007.

Ringkasan dari laporan itu menyebutkan bahwa “Kunjungan lima pemimpin Muslim moderat Indonesia ke Israel pada 2-8 Desember telah menimbulkan sedikit gelombang kritik di Indonesia, dengan beberapa pejabat dan pemimpin agama diam-diam mengritik kunjungan tersebut. Kunjungan diam-diam semacam ini, seperti perjalanan serupa oleh jurnalis senior Indonesia pada bulan Oktober, secara efektif mendorong Indonesia untuk melunakkan kebijakan tanpa hubungan yang resmi dengan Israel, meskipun tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi dalam waktu dekat.” (Cetak tebal dari saya)

Laporan ini juga menyebutkan beberapa hal lain. Yang mengorganisir kunjungan ini adalah C. Holland Taylor (selanjutnya HT), yang setelah berhaji berganti nama menjadi Muhammad Cholil, CEO dari LSM berbasis di North Carolina, AS, LibforAll.

Kegiatan ini berpartner dengan the Simon Wiesenthal Center dari Israel. Katanya, “tujuan inisiatif ini adalah untuk melibatkan masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan pluralisme di Timur Tengah dan melawan ekstremisme.”

Dari lima orang yang ikut, dua di antaranya bersedia dibuka namanya: Syafiq Mughni, pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, dan Abdul A’la, seorang dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya dan kiai sebuah pesantren di Madura.

Kunjungan ini menuai kontroversi, di mana pimpinan NU dan MD sama-sama memberikan respon yang bisa pembaca baca sendiri di laporan tersebut. Di bagian akhir laporan ini, disebutkan bahwa:

“Beberapa perkembangan terbaru telah membuka peluang kecil bagi interaksi masyarakat sipil Indonesia dengan Israel. Wiesenthal Center bekerja sama dengan Wahid Institute milik Gus Dur dan LibforAll untuk mengadakan konferensi pada bulan Juni di Bali tentang “Toleransi Antar Agama” yang melibatkan korban selamat dari pengeboman bunuh diri dari umat Hindu, Muslim, dan Yahudi serta seorang penyintas Holocaust (ref C)… Duta Besar Israel untuk Singapura memberi tahu Duta Besar Hume pada 30 November tentang upaya diam-diam untuk berinteraksi dengan Indonesia secara ekonomi dan politik (ref A).”

Intinya, HT pernah punya peran dalam mengorganisir kinjungan ke Israel, dan dalam upaya membangun kesempatan hubungan antara Muslim Indonesia dan Israel.

Sebuah Konteks Geopolitik, Peristiwa 9/11 Tahun 2001

Di bagian ini, saya akan membahas konteks penting yang secara signifikan membentuk narasi keberislaman paling tidak dua dekade terakhir.

Setelah peristiwa 9/11 pada 2001, masyarakat dan negara-negara Muslim dunia mendapatkan tekanan untuk membentuk dan mendukung program-program moderasi beragama.

Saya tidak ingin masuk ke teori konspirasi terkait peristiwa 9/11, tetapi saya tidak bisa untuk tidak membayangkan betapa tragedi ini menjadi angin segar bagi Israel dan AS. Ini adalah kesempatan emas untuk semakin menancapkan proyek anti-terorisme dan turunannya, yang sebenarnya sudah dibangun sejak lama, terutama setelah Perang Arab tahun 1967. Tentang ini telah dibahas di sini.

Israel semakin mendapatkan legitimasi atas narasi yang telah lama berusaha mereka bangun: bahwa problem utama dalam isu Israel-Palestina adalah terorisme, ekstremisme, dan radikalisme oleh kelompok-kelompok Muslim seperti Hamas (bukan penjajahan kependudukan!), dan selama mereka masih radikal dan ekstrim, perdamaian tidak akan mungkin terwujud.

Tragedi 9/11 ini berhasil digoreng dengan seksama.

Peristiwa ini benar-benar meletakkan umat Islam dan negara-negara Muslim dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ada problem nyata “fundamentalisme Islam”–saya meminjam istilah umum yang tentu sudah dikritisi juga penggunaannya. Masing-masing negara Muslim juga punya kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Belum lagi ada sanksi yang sangat berat secara politik dan ekonomi lewat kekuatan diplomasi AS sebagai negara adikuasa kepada negara-negara yang masuk dalam daftar pendukung terorisme.

Di sisi lain, narasi tentang “fundamentalisme Islam”, terorisme, radikalisme, dan ekstremisme ini berkelindan begitu eratnya dengan kepentingan politik internasional/geopolitik–mengikuti argumen yang sebenarnya telah cukup populer saat ini: apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dan AS terhadap Iraq dan Afghanistan merupakan suatu bentuk penjajahan.

Intinya, situasi yang dihadapi memang tidak mudah, dengan pilihan yang tidak banyak.

Pemenangnya tentu saja adalah yang menguasai narasi global dengan sokongan diplomasi dan dana yang sangat besar, yakni para negara adikuasa itu. Narasi ini berhasil membentuk kesan bahwa problem dunia yang sebenarnya adalah terorisme dan radikalisme Islam.

Karenanya, umat Islam perlu berbenah dan mendidik diri supaya moderat, toleran, tidak radikal, cinta damai, tidak ekstrim, dan tidak menjadi teroris. Intelektual Muslim merasa harus menulis banyak buku dan artikel, membela diri bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Jihad ditafsirkan ulang. Pelan-pelan bahkan umat Islam sendiri juga percaya bahwa problemnya ada di diri mereka sendiri, atau paling tidak pada sebagian umat Islam yang lain.

Narasi ini memang berhasil membentuk apa yang disebut dengan dikotomi bad dan good Muslims, yang memperhadap-hadapkan antara umat Islam. Umat Islam dikotakkan ke dalam “Muslim yang baik” dan “Muslim yang buruk”.

Muslim yang baik adalah yang telah dideskripsikan di atas. Mereka disukai oleh kepentingan elit global karena memuluskan proyek mereka. Karenanya, keberlanjutan mereka didukung lewat diplomasi atau program-program. Sebaliknya, Muslim yang buruk adalah Muslim yang radikal, ekstrim, dan tidak toleran. Para elit global tidak suka dengan kelompok ini. Melalui analisis kritis, dikotomi ini sebenarnya telah dipermasalahkan oleh banyak peneliti, termasuk oleh Mahmood Mamdani dalam buku di atas (2004). Yang perlu diingat, pengategorian mana Muslim yang baik dan mana Muslim yang buruk itu seringkali tergantung selera penguasa atau kepentingan elit global ini. Jangan dibayangkan ada standar “objektif”.

Dengan menggaungkan bahwa problemnya adalah Islam itu sendiri dengan extremismenya, narasi ini dengan apik telah berhasil mengaburkan problem yang lebih mendasar: kapitalisme, neo-liberalisme dan penjajahan itu sendiri. Alhasil, posisi negara-negara adikuasa ini menjadi semakin tak tersentuh. Mengingat ini, analisis relasi kuasa menjadi sangat penting dalam menelisik isu-isu di atas.

LibforAll dan Bayt al-Rahmah

Saya akan membahas dua lembaga yang didirikan oleh ulama NU bersama HT untuk melihat dinamika dalam tubuh NU, paling tidak lewat perjalanan dua lembaga ini, pasca peristiwa 9/11. Dinamika ini akan membantu kita melihat “tanah” yang ada dalam NU hari ini.

Tahun 2003, LibforAll lahir. Dalam laman mereka disebutkan bahwa:

“C. Holland Taylor mendirikan LibForAll Foundation pada tahun 2003 bersama dengan teman dekatnya, mantan presiden Indonesia Yang Mulia Kyai Haji Abdurrahman Wahid (1940-2009). Pada tahun 2008, mereka mendirikan al-Mahad al-Dawali lil-Dirasaat al-Qur’aniyya (Institut Internasional Studi Al-Qur’an, atau IIQS) bersama Kyai Haji A. Mustofa Bisri, Dr. A. Syafii Maarif, dan Dr. Nasr Hamid Abu-Zayd dari Mesir.”

LibforAll merupakan “bintang penunjuk arah dalam upaya mengalahkan ideologi Islam radikal”. Lembaga ini dipuji dalam The Wall Street Journal (2007) sebagai “sebuah model tentang bagaimana upaya diplomasi publik yang kompeten di dunia Muslim seharusnya dilakukan”.

Salah satu karya dari LibforAll, yang diterbitkan bersama dengan Wahid Institute dan Maarif Institute pada 2009, adalah buku berjudul Ilusi Negara Bangsa. Penerbitan buku ini bukan tanpa kontroversi. Dua tahun sebelum buku ini diterbitkan, ada tiga nama yang mengundurkan diri dari proyek ini. Mereka adalah Nur Kholik Ridwan, Abdur Rozaki, dan Supardi, yang menunjukkan suara kritis dalam tubuh NU. Masalahnya, nama mereka masih dicantumkan sebagai penulis.

Salah satu dari tiga nama ini, Rozaki, menjelaskan bahwa alasan mundurnya mereka adalah karena “Yayasan Fatsuna, yang menerbitkan buku ini, menolak diajak debat tentang metodologi penelitian”. Ia juga menyebutkan bahwa buku ini didanai oleh LibforAll dan dilaksanakan oleh Abdul Munir Mulkhan. Namun, yang terakhir menolak penerbitan buku ini. Bahkan, dalam hematnya, siapa sebenarnya penulis buku ini tidak jelas dan bahwa GD menjadi editor terasa tidak masuk akal. Ia menyayangkan politisasi berlebihan dari penerbitan buku ini, terutama oleh HT.

Dalam hemat saya, saat ini adalah momen yang tepat untuk membaca kembali secara bersama-sama pilihan posisi GD kala itu. Apalagi, bisa jadi GD menjadi salah satu jalur sanad yang dipakai oleh ulama atau intelektual NU dalam hal relasi dengan HT dan kebijakan atas isu Israel-Palestina.

GD memang dikenal mendukung upaya diplomasi dalam penyelesaian isu Israel-Palestina. Beliau juga dikenal dengan program kebebasan beragama dan toleransi. Bagaimana analisis GD terhadap situasi global kala itu dan apa rasionalisasi dari langkah yang beliau pilih? Apakah langkah yang beliau ambil dulu masih tepat untuk konteks saat ini ataukah bagaimana?

Saya mendengar bahwa GD atau keluarga GD pada akhirnya memilih mengambil jarak dari HT. Saya kurang tahu juga, apakah ini menandai perubahan atau koreksi atas pilihan-pilihan yang pernah diambil?

Yang pasti, HT tetap punya kedekatan dengan tokoh-tokoh NU sepeninggal GD, khususnya dengan keluarga Rembang, GM dan GY. Pada 2014, HT, F. Borden Hanes, Jr., GM, dan GY mendirikan sebuah lembaga bernama Bayt ar-Rahmah. Nama lengkap dari lembaga ini adalah Bayt ar-Rahmah li ad-Da‘wa al-Islamiyah Rahmatan li al-‘Alamin (Home of Divine Grace for Revealing and Nurturing Islam as a Blessing for All Creation). Lembaga keagamaan yang berbasis di AS ini “berfungsi sebagai pusat untuk ekspansi operasi NU di seluruh dunia”.

Bayt ar-Rahmah ini disebut sebagai penerus spirit LibforAll dan lembaga di bawahnya, International Institute of Qur’anic Studies (IIQS). Selain dengan LibforAll, ia juga berafiliasi dengan NU, GP Ansor, PKB, Center for Shared Civilizational Values dan R20. Lembaga ini punya peran yang besar dalam perhelatan G20 Religion Forum pada 2022 lalu.

Salah satu yang diusung lembaga ini adalah “humanitarian Islam” atau Islam humanis, sebagai respon terhadap Deklarasi Nahdlatul Ulama pada KTT Internasional Pemimpin Islam Moderat (ISOMIL) 2016.

Gerakan ini, “…menyerukan kepada “orang-orang yang berkehendak baik dari setiap agama dan bangsa untuk bergabung dalam membangun konsensus global agar tidak mempolitisasi Islam” (poin 15); dan secara eksplisit menegaskan bahwa NU “akan berusaha mengkonsolidasikan komunitas ahlussunnah wal jamaah (Muslim Sunni) global, untuk mewujudkan dunia di mana Islam, dan umat Muslim, benar-benar membawa manfaat dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh umat manusia (poin 16).”

Berdasarkan penelusuran situs web keduanya, Bayt al-Rahmah maupun LibforAll terasa mengulang narasi bahwa problem dunia hari ini adalah “fundamentalisme Islam” dan ekstrimisme Islam. Paparan semacam ini, apalagi ketika sendirian, rentan mengaburkan masalah yang lebih mendasar, juga rentan jatuh kepada dan melanggengkan dikotomi Muslim–keduanya telah saya bahas di atas.

Mengingat ini, menjadi wajar kiranya, kalau LibforAll dan Bayt al-Rahmah menjadi primadona media-media yang belakangan kita tahu mendukung kepentingan apa dan siapa. Misalnya, The Wall Street Journal, The New York Times, dan the Jerussalem Post. Islam moderat Indonesia dijadikan sebagai contoh “Muslim yang baik”.

Singkat kata, “tanah” yang saya maksudkan di awal adalah posisi NU dalam isu-isu ekstremisime, radikalisme, dan terorisme sebagai problem, dan dialog antar-agama, toleransi, dan moderasi sebagai solusi, yang mana pemaparan isu-isu ini rentan mengabaikan relasi kuasa yang berkelindan mengitarinya.

Hal itu, salah satunya, ditunjukkan oleh kesinambungan penarasian isu-isu ini oleh kalangan dalam NU dengan narasi yang disokong oleh kepentingan elit global, khususnya Israel dalam konteks khusus esai ini.

Saya lalu membayangkan tanah semacam inilah yang turut memungkinkan pilihan lima intelektual NU tersebut dalam memenuhi undangan kunjungan ke Israel oleh lembaga-lembaga terkait. Ada analisis relasi kuasa yang terlewat dalam prosesnya.

Memang, PBNU secara tegas mengecam serangan membabi-buta Israel dan berada di pihak Palestina. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana NU bisa menegaskan posisi ini sembari pada saat yang sama terlibat dalam peneguhan narasi-narasi, misalnya, ekstremisme, yang justru dipakai oleh Israel untuk melanjutkan genosida terhadap penduduk Palestina?

Selanjutnya, apakah relasi dengan HT, dengan jaringan yang dimilikinya maupun pilihan narasi dan isu yang diusungnya, benar-benar strategis sebagai salah satu upaya untuk membawa NU berperan dalam ranah global?

Saya tidak mengatakan bahwa pilihan diplomasi dalam isu Palestina-Israel tidak mungkin diambil. Memang, kalau melihat upaya diplomasi yang telah dilakukan sejauh ini, gambarnya masih gelap. Ada ketidakseimbangan relasi kuasa (antara penjajah dan yang dijajah) yang tidak bisa kita mungkiri. Dan, selama kita tidak bisa terang melihat ini sebagai penjajahan, sepertinya akan sulit untuk bersikap tepat menghadapi isu ini.

Saya juga tidak mengatakan bahwa nilai-nilai seperti moderasi, toleransi dan perdamaian itu tidak baik sama sekali. Namun, bukankah kita juga perlu menelisik bagaimana istilah-istilah tersebut dipakai untuk menyokong kepentingan tertentu? Kita tidak bisa menafikan resonansi narasi yang kita gunakan di satu tempat kepada tempat yang lain.

Selanjutnya, saya tidak juga mengatakan bahwa umat Islam tidak punya problem internal. Ada banyak PR yang rumit dan kompleks dalam kelindan relasi kuasa yang juga rumit dan kompleks.

Sebuah Refleksi

Peristiwa 9/11 terjadi dua puluh tiga tahun yang lalu, meskipun efeknya memang masih kita rasakan sampai sekarang. Narasi-narasi anti-teror termasuk yang mengkotak-kotakkan umat Islam ke dalam Muslim yang baik dan buruk sudah banyak dikritisi.

Dengan genosida yang dilakukan Israel utamanya sembilan bulan terakhir, pandangan publik dunia terhadap Israel, AS, dan Islam bergeser secara signifikan. Semakin banyak publik dunia, termasuk yang di “Barat” sendiri, yang mulai mengenali dan mengkritisi hipokrisi dan kontradiksi narasi semacam HAM, kebebasan, kesetaraan, bahkan demokrasi. Mereka juga mulai menyadari betapa problematisnya penggunaan narasi anti-terorisme, radikalisme, ekstrimisme, perdamaian, dan toleransi terutama ketika dipakai oleh kepentingan elit global.

Kita bisa memahami tekanan dan desakan mengiringi Peristiwa 9/11. Namun, dunia sekarang sedang bergeser. Apakah strategi yang sama masih tepat digunakan? Ataukah, jangan-jangan ini adalah waktu yang baik untuk membaca ulang dinamika masa kini dan arah ke depan? NU kira-kira mau bagaimana supaya perannya benar-benar dihormati dunia dalam misi keadilan dan keindahan? Dunia yang saya maksud di sini bukan hanya negara-negara “Barat”, tetapi dunia secara luas. Apalagi dunia “Barat” saat ini justru sedang menjadi sasaran kritik dunia.

Saya menyadari ini urusan yang pelik dan butuh pendekatan segala arah. Saya juga tidak bermaksud menafikan sama sekali agensi dan pertimbangan PBNU atau ulama NU dalam kerja-kerja di atas.

Namun, kalau lah boleh saya membayangkan, sejauh jangkauan pemahaman saya hari ini, saya melihat peran penting NU ke depan adalah justru dalam membongkar dikotomi Muslim yang baik dan buruk ini, alih-alih melanggengkannya. Dengan kata lain, NU bisa mengambil peran untuk memahami dan merangkul berbagai kecenderungan dalam umat Islam.

NU perlu melengkapi diri dengan pendidikan geopolitik yang kuat dan dalam, dengan wawasan relasi kuasa yang jernih dan analisis material di lapangan. Pendidikan ini sudah ada tetapi perlu diluaskan lagi, tidak hanya di kalangan tertentu. Memang, tantangannya adalah: bagaimana membawa gerbong besar ini seturut dengan gerak zaman tetapi pada saat yang sama juga kritis dan tidak hanya dibawa oleh arus zaman?

Untuk konteks isu Palestina-Israel, intelektual muda NU perlu paham sejarahnya. Buku Ilan Pappe telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya suka buku klasiknya Rosemary Sayigh, The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (1979). Selain itu, intelektual muda NU perlu paham narasi-narasi yang dipakai oleh Israel dan pendukungnya untuk melegitimasi Israel, dan bagaimana mereka menggunakan narasi-narasi ini. Melihat data, tampaknya kelompok Zionis ini suka mendekati umat Islam lewat isu dialog lintas iman. Kita harus punya perangkat untuk melakukan skrining terhadap tawaran kerjasama maupun tamu yang menghampiri kita.

Kalau nilai-nilai dalam moderasi, dialog antaragama, perdamaian, toleransi dan yang terkait memang dianggap penting, bagaimana kita mendudukkan konsep-konsep ini secara kritis dalam konteks politik global dan kolonialisme kontemporer saat ini? Bagaimana visi keadilan, keindahan dan pembacaan kritis bisa kita pancangkan dalam konsep-konsep ini?

Pada akhirnya, apakah kita sudah merasa perlu untuk secara terbuka, jujur, penuh itikad baik membincang ulang strategi perjuangan NU terutama dalam isu-isu yang telah saya sebut di atas? Kita bisa berdebat tentang strategi yang tepat untuk konteks hari ini dan masa depan. Kita bisa juga berbeda pendapat. Toh, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Poinnya adalah, mungkinkah ini direfleksikan ulang bersama-sama? Adakah ruang untuk itu?

Kesempatan untuk merefleksikan ulang berbagai hal ini bisa jadi adalah hikmah besar di balik gegernya kunjungan lima intelektual muda NU ke Israel, baru-baru ini.