Bagaimana narasi tentang Tionghoa bekerja di otak kolektif masyarakat Indonesia? Bagaimana hal ini menjadi stereotipe di tengah masyarakat kita selama berpuluh-puluh tahun?

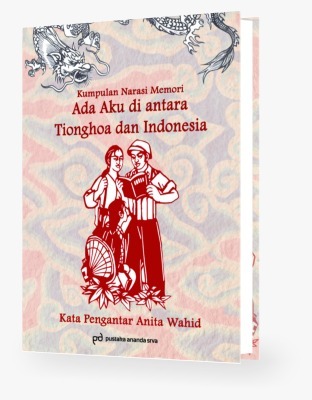

Buku setebal 456 halaman ini mungkin adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Awalnya, buku ini adalah proyek bersama 73 penulis dari berbagai latar belakang. Ada santri, pendeta, perempuan, lelaki, Jawa, Banjar, Tionghoa, dan lain sebagainya berbagi pengalaman mereka berjumpa atau menjadi etnis Tionghoa. Pengalaman ini menjadi sangat penting dikarenakan terkoyaknya rasa kebangsaan dan persatuan kita dalam beberapa waktu terakhir.

Sumpah serapah hingga berita hoax seakan lazim di kalangan kita yang diarahkan kepada kelompok-kelompok minoritas, terutama etnis Tionghoa. Isu-isu tersebar tak terkendali dimanfaatkan para oligarki politik untuk menenguhkan posisi dalam kancah politik. Luka yang disebabkan oleh persoalan ini, dikesampingkan untuk kepentingan bagi oligarki tersebut. Dari isu tenaga kerja asing yang akan membanjiri Indonesia hingga yang terbaru isu telur palsu. Isu ini diarahkan kepada kalangan Tionghoa yang sudah banyak memiliki stereotipe buruk seperti kikir, culas, pemalsu barang dan lain-lain.

Isu-isu ini menimbulkan luka yang sulit disembuhkan sebab terus ditambah dan diperparah dengan perlakuan-perlakuan kita terhadap kalangan Tionghoa. Persoalan Tionghoa ini ada tiga hal penting yang diangkat dalam buku berjudul “Ada Aku di antara Tionghoa dan Indonesia”, yaitu narasi, stereotipe dan memori kolektif.

Para penulis melalui buku ini berharap bisa menularkan semangat persatuan tanpa memandang etnis dan ras yang selama ini hidup indah dalam keberagaman di tanah Indonesia ini. Narasi yang dipancak dalam buku ini bercerita kehormatan yang terkoyak, penderitaan yang terbungkam, pengakuan yang tersendat, pengampunan yang terganjal, serta terpenjaranya asa tentang Indonesia yang beragama, bukan Indonesia yang monoetnis dan agama.

Ada penulis yang menceritakan bagaimana menghadapi perundungan atau bullying yang diterima sejak di Sekolah Dasar. Anak berumur 6 tahunan itu harus mendapat perlakuan yang tidak seharusnya, dari kata-kata yang tidak pantas hingga bogem. Belum lagi perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh oknum guru, disebabkan etnis yang berbeda dengan mayoritas. Perlakuan seperti ini terhadap kelompok minoritas, tidak sedikit yang terjadi di sekitar kita.

Narasi yang ditulis di buku ini tidak semuanya menggunakan subjek aku, atau pribadi penulis, tapi juga ada yang menceritakan perjumpaan mereka dengan etnis Tionghoa yang menjalani kehidupan di tanah air ini. Misalnya Nur Apriyanti menceritakan teman permainannya di Solo bernama Ling-ling yang menjalani kehidupan yang sulit pasca kerusuhan Solo tahun 1998. Perjumpaan dan pengalaman penulis memang tidak selalu dalam posisi sama, tapi kesan yang diangkat selalu dalam bingkai keberagaman dan multikulturalisme.

Berita yang memadati linimasa media sosial kita banyak menyudutkan kalangan Tionghoa. Isu PKI, 1965 juga krisis 1998 masih mendominasi dalam berita yang diviralkan untuk menyudutkan etnis Tionghoa. Bila dimakan tanpa proses tabayyun yang adil, maka perilaku kita terhadap etnis yang sudah lama mendiami Indonesia bahkan saat masih bernama Hindia Belanda ini akan cenderung rasis dan fasis.

Buku menjawab persoalan Tionghoa ini dengan menampilkan memori-memori yang terpendam dalam pikiran para penulis yang berbeda dengan narasi yang dibangun untuk membusukkan etnis Tionghoa. Memori ini ditulis dengan air mata kesedihan membayangkan penindasan, namun juga air mata bahagia membayangkan kisah ceria di masa lalu.

Maurice Halbwachs menuliskan “Waktu itu bukan cuma soal rentang, tapi juga soal memori yang dihidup didalamnya”. Pengalaman menghidupi waktu yang berjalan kadang bisa berbeda dibanding rentangnya yang panjang. Dia bisa seakan dekat tapi kadang bisa jauh, berlangsung lama atau bisa juga sebentar. Di sinilah memori yang hidup dalam waktu atau sejarah selalu indah untuk dikenang.

Kehidupan etnis Tionghoa yang sudah lama mendiami Nusantara ini, sudah banyak mewarnai kehidupan sehari-hari hingga berbangsa. Adat perkawinan di beberapa daerah, model pakaian hingga makanan sudah menyatu dalam kehidupan di Nusantara. Makanya lucu dan aneh sebenarnya kalau kita masih mempertanyakan nasionalisme mereka yang beretnis Tionghoa, sebab kehidupan mereka yang disebut dalam buku ini “China Indonesia” sudah mendarah daging.

Perilaku keserakahan yang dialamatkan kepada etnis Tionghoa karena mereka menguasai perekonomian yang sudah tidak adil, seharusnya tidak menjadi stempel legitimasi kita mencap keseluruhan etnis tersebut adalah serakah. Sebab, dalam kehidupan di dunia, perilaku manusia itu akan dihargai secara pribadi. Manusia yang hidup di dunia ini akan mempertanggung jawabkan perilakunya secara pribadi, bukan kelompok.

Sebuah syair arab sangat menginspirasi saya, “Ketika kau lahir di dunia ini dalam keadaan menangis, dan orang sekitarmu tertawa bahagia. Hiduplah dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, agar saat kau meninggal nanti dalam keadaan tersenyum dan orang sekitarmu menangisimu”. Syair ini sangat disukai Gus Dur walau dalam kata-kata yang berbeda.

Oleh sebab itu, kita semua sudah seharusnya menjadi orang yang bermanfaat atau memberikan kemanfaatan yang baik. Kebaikan tidak akan memandang etnis, ras, agama apalagi warna kulit.

Fatahallahu alaihi futuh al-Arifin